La journée d’un réserviste, impressions d’un vingt-huit jours

Transcription d’un article publié dans la revue « Armée et Marine » N°305 du 22 décembre 1904. La qualité des images vient de la numérisation. Accès direct sur Gallica.

« La journée d’un réserviste

Impressions d’un vingt-huit jours

Voilà le fait brutal :

Dimanche dernier, j’arrive du voyage, comptant bien trouver sur ma table l’enveloppe sans timbre contenant le sursis libérateur ! Rien du tout ! Le bureau de recrutement m’a froidement oublié, sans doute, et le lendemain, avant cinq heures, je fais mon entrée dans la caserne : c’est gai !

Je ne suis pas littérateur pour deux sous, mais je me suis promis de noter, pour mes enfants (je compte bien en avoir plus tard), les minutes saugrenues que je passe ici. Les périodes auront été supprimées d’ici ce temps-là, mais cela servira à leur faire apprécier leur bonheur !

Je glisse rapidement sur l’arrivée à la compagnie, la capote trop large et le pantalon trop court, l’adjudant qui prend nos mesures avec une règle tricolore et le garde magasin qui cherche à nous coller son treillis le plus rapiécé et sa chemise la plus râpée, tout en annonçant d’une voix éclatante pour le registre :

« Un bourgeron : bon ! une chemise : bonne ! » Ainsi habillé tant bien que mal, on m’a entassé sur les bras un fourniment complet en pile si haute que je n’y vois pas ! Puis, après le repas copieusement arrosé, payé à l’homme qui demain va « faire mon truc », je m’enfile péniblement dans mon lit, trop froid, trop étroit et trop dur !

6 heures du matin. – Réveil au clairon. J’aurais bien dormi trois petites heures de plus, mais je ne peux vraiment pas me faire porter malade pour le premier jour. Demain… nous verrons. D’ailleurs, le caporal réserviste a lancé un : « Debout là-dedans ! » qui m’en a imposé. Je me lève.

6 heures et demie. – Je suis de chambre. Comme n’y a que des réservistes, il faut bien payer de sa personne. – Balayé, suivant la nouvelle ordonnance, avec une loque mouillée, porté le café au sergent, et vidé le crachoir.

7 heures. – « Dehors, là-dedans ! En route pour l’exercice ! » Dans le couloir, le sous-lieutenant m’attrape parce que le garde-magasin n’a pas fait laver mon treillis. C’est étonnant, le rôle que joue le treillis dans la vie du soldat !

7 heures et demie. – « Exercez-vous individuellement au maniement d’armes ! » Mon premier soin est de me mettre au port d’arme avec une correction dont j’espère le meilleur effet. L’adjudant pouffe, le lieutenant sourit, le caporal est méprisant : « Vous n’avez donc pas lu les journaux ? N’y a plus de port d’arme. » Regrettable ; c’est ça que je faisais le mieux.

8 heures. – Théorie morale, dans la grande chambre, sur les devoirs des réservistes. Quelle imprudence de nous faire asseoir sur les lits ! Je cligne si bien de l’œil que je ne suis ramené à la réalité que par une poussée formidable. Je me réveille. L’adjudant me regarde, interrogateur : il a dû me poser une question, mais laquelle ? résultat : commandé pour la corvée de quartier.

9 heures. – Théorie sur le tir. Je vais chercher un chevalet, et, avec ma veine accoutumée, je rapporte celui qui ne marche pas !

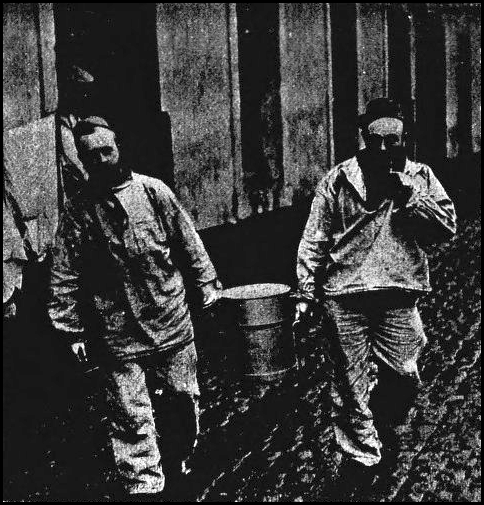

10 heures. – « A la soupe, l’homme de chambre ! – Mais, caporal, je ne mange pas à l’ordinaire ! – C’est ça qui m’est égal ! Vous allez chercher la soupe avec Duvivier. » (Duvivier est agent de change.) Avec une astuce de Japonais, j’arrive à me faire exempter de vaisselle (coût : deux litres), mais sans avoir fait admettre que je ne pouvais pas faire en même temps la vaisselle et la corvée de quartier !

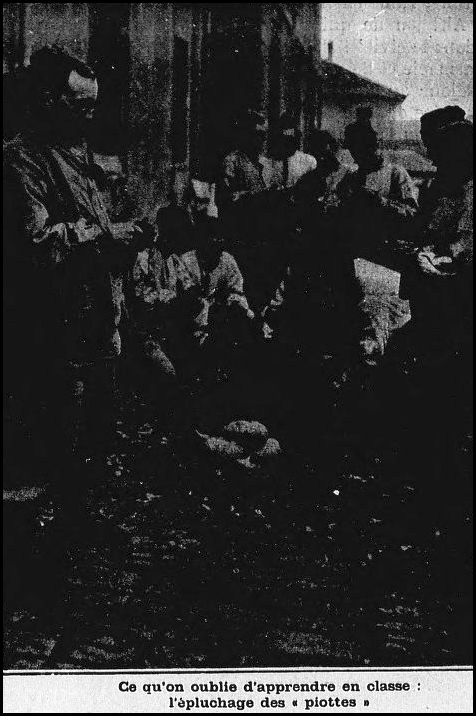

11 heures et demie. – Je n’ai pas trempé le pain trop chaud dans les dix grammes de glucose qu’on appelle des confitures, que la sonnerie des consignés éclate. « Je n’ai pas de balai ! – Vous prendrez la brouette ! «

12 heures. – Lentement, comme une procession silencieuse et pontifiante, notre corvée de quartier s’égrène le long des murs et sous les marronniers de la cour : à de rares intervalles, un des pénitents se précipite sur une feuille ou sur un caillou, et, avec un beau geste de pelle ou de balai, dépose l’offrande dans la brouette !

1 heure. – Tout le monde en bas ; exercice à l’extérieur sur le plateau : tenue de campagne, sac chargé, cinq cartouches par homme. Puis quoi encore ?

2 heures. – Arrivée en bas du plateau. Je suis comme un alcarazas : j’ai trempé les Arabes, maintenant je vais mouiller les Français. (Il faut vous dire que mon mouchoir représente avec une saisissante vérité le combat de Sidi-Brahim !) C’est égal, la réserve la trouve mauvaise, et pourtant nous sommes, sans nous vanter, une compagnie de choix : rien que des avoués, des huissiers, des agents de change, des banquiers, des architectes, des professeurs ! Et nous avons encore une petite demi-heure dans les pierres, sur une douce montée à 10 pour 100 ! Demain, malade !

4 heures. – Rentrée au quartier. Ai appris qu’il y avait une contre-visite à cinq heures ; m’y suis précipité. Je ne suis pas malade d’un de ces maux qui se voient ; quoi faire, que dire ? L’homme ‘qui fait mon truc » me conseille de boire du lait avec de l’absinthe dedans ! Enfin, je trouverai le motif du désespoir. Allons toujours !

Passé un mur devant un symbole que j’ai longuement contemplé : c’est un simple chiffre peint sur le mur, un 4 ! « Ouest-ce que vous avez ? » Je bafouille : « Monsieur le major, je… Je n’ai rien, monsieur le major, rien de particulier, mais je suis très fatigué ; j’ai voulu marcher cet après-midi, et ça ne m’a pas réussi ! «

Ce qui m’a réussi, c’est la franchise. On m’ausculte, on me trouve un commencement d’angine, et j’entre, – vous entendez bien, – j’entre à l’infirmerie ! La journée est finie et bien finie. Classiquement, et avec un grand respect du style, je noue mon mouchoir autour de mon cou, j’enfonce sur mes oreilles ma calotte de campagne, j’allume dans la bienheureuse enceinte une cigarette toute faite ! Puis, avec mon compagnon de bonne fortune, l’âme en paix et la conscience satisfaite, je me dirige vers le jeu de quilles…

Ah ! jeu de quilles, combien j’avais méconnu tes justes attraits, quand j’étais « dans le civil » ! Malgré tout, malgré la calotte de coton, malgré les relents fades de pharmacie et de graillons, malgré les conversations ineptes des infirmiers de garde, le séjour au « Paradis » me paraît effectivement paradisiaque après les « affres » de l’exercice et de la marche militaire.

Malheureusement, je sens que jamais mon angine ne durera vingt-huit jours. Je la cultiverai de mon mieux, mais ce serait folie que d’en espérer une durée pareille.

Alors, plus tard, dans cinq jours ou dans une semaine, il faudra derechef marcher le sac au dos et jongler avec le fusil.

Une telle perspective a de quoi me rendre mélancolique.

Et dire qu’il y a de bons bourgeois qui envient mon sort.

Pourquoi ? me direz-vous.

Parce qu’actuellement, si je pouvais voyager, je ne paierais que le quart de place ! D. »