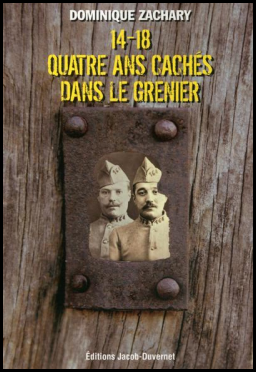

Dominique Zachary, 14-18, quatre ans cachés dans un grenier, Paris, éditions Jacob-Duvernet, 2013. 216 pages.

Derrière ce titre énigmatique se cache un aspect méconnu de la Première Guerre mondiale. Quand les éditeurs font un usage immodéré et excessif du terme « oublié », cet ouvrage nous montre au contraire qu’il existe encore un grand nombre d’aspects de ce conflit qui nous échappent. Mais par chance, les sources pour les faire découvrir au grand public existent : ne manque souvent que la plume pour les faire sortir de l’ombre, un siècle plus tard.

C’est donc une plume, celle de Dominique Zachary, qui nous permet de découvrir l’histoire de deux soldats français du 164e régiment d’infanterie restés quatre ans cachés. Ce ne sont ni des insoumis ni des déserteurs, mais deux soldats refusant d’être capturés et s’étant retrouvés derrière les lignes allemandes. Si les faits sont connus (des soldats se retrouvant derrière les lignes allemandes suite à l’encerclement de leur unité ou de son recul) ce travail repose sur une source exceptionnelle (unique ? ) : les notes quotidiennes prises par l’un des deux hommes, conservées aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.

De ce fait, il ne s’agit ni d’une version romancée, ni d’une retranscription intégrale de ces notes. L’auteur a fait un travail approfondi qui permet au lecteur non seulement de comprendre ce que vécurent ces hommes, mais aussi de voir ce que fut la vie du village où ils trouvèrent refuge pendant cette longue occupation allemande au cours de la Première Guerre mondiale.

Ce livre est accessible au plus grand nombre, même les plus jeunes, car l’auteur a cherché systématiquement à replacer ce que vivaient ces deux hommes dans le contexte général et local. Ainsi, le lecteur n’est pas enfermé dans un huis clos. Pour ne prendre qu’un exemple, leur décision de se cacher est mise en relation avec le récit du siège et de la prise de Longwy.

Plutôt qu’exclusivement chronologique, l’auteur a construit un récit à la fois thématique et chronologique. Il aborde dans chaque chapitre un aspect de la vie de ces hommes ou du village où ils se trouvaient. Cette construction évite les répétitions, mais permet surtout de proposer des réponses aux questions que l’on ne manque pas de se poser en imaginant la situation : comment ont-ils tenu ? Quels étaient les risques ? Comment étaient-ils ravitaillés dans le contexte de la difficile occupation allemande ? Que faisaient-ils au quotidien ? N’ont-ils pas eu la tentation d’abandonner ?

Ainsi, plutôt que par une étude historique (et parfois sèche), le lecteur découvre le destin particulier de ces hommes sous un aspect très humain. Et plus que comme un travail d’histoire, c’est un texte qui se lit comme un roman, même s’il faut un peu de temps pour s’immerger dans la vie de ces hommes. Cela tient aux sources : il est souvent très difficile de donner de l’épaisseur à la vie des hommes tant les sources manquent, à défaut de souvenirs précis ou de témoignages. Plutôt que de romancer, l’auteur s’est attaché à décrire les événements autour de Longwy en août 1914.

La vie du village est riche des informations notées dans son carnet par l’un des deux soldats. Il est complété par d’autres sources, ce qui montre une fois encore que l’histoire de cette guerre ne doit pas s’écrire qu’avec les témoignages des combattants. Certaines parties concernaient les civils et on le perçoit très bien ici.

A la différence d’autres auteurs, Dominique Zachary a complété son texte par des notes de bas de page et la citation de ses sources, y compris celles trouvées sur Internet. Quand on constate que de plus en plus de personnes pensent que tout ce qui est sur Internet est librement utilisable sans avoir à en mentionner la source, la rigueur de l’auteur ne peut être que saluée.

Il est plaisant aussi de découvrir la suite de l’aventure de ces deux hommes, de lire un résumé de ce que fut leur vie après.

On retrouve la mention de venger leurs pères de la défaite de 1870 au moment de la mobilisation. Comme l’a montré Jean-François Lecaillon dans son livre Le souvenir de 1870, histoire d’une mémoire, c’est souvent une représentation construite a posteriori, très fréquente sous la plume des auteurs contemporains. Il s’agit donc ici d’une exception car cette mention figure bien dans les écrits d’un mobilisé de Chénières, Auguste Pierson.

Quelques erreurs et coquilles qui n’enlèvent rien à la qualité du travail :

– Page 15 : l’ordre de mobilisation générale ne gagne pas tout le pays le 4 août, mais le 2.

– Page 30 : Les Mörser 21 cm sont des obusiers et non des canons.

– Page 37 : Erwin Rommel, n’a pu être le Renard du désert de 1940 à 1945 : il n’arrive en Afrique qu’en 1941 et se suicide en 1944.

– Page 39 : il est fait mention d’une 33e compagnie » alors que tout le reste du texte parle de la 13e. Pas d’erreur : il s’agit de la 33e compagnie de dépôt.

– Page 128 : il s’agit de la loi Dalbiez et non « Dolbiez ».

- En guise de conclusion :

Un livre qui se lit rapidement et qui permet vraiment de découvrir un aspect peu connu de cette guerre. Comment ces hommes passèrent le temps, les risques pris par la famille, les rumeurs qui leur parvenaient, les règles imposées aux villageois par les Allemands, sont autant de points abordés, parmi d’autres : un livre et une histoire à découvrir.

- Pour en savoir plus :

Si vous regrettez de n’avoir que les portraits incomplets de ces hommes de la couverture, ils sont disponibles dans cet article dont la présentation complète le présent compte-rendu :

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140130_00425440