Les passionnés par un régiment se le disent certainement : « que c’est difficile ! » Recouper, fouiller, feuilleter, passer des heures parfois pour un seul nom, un seul lieu. Le plaisir du résultat est là pour rappeler que tout cela est aussi plaisant à faire, quand on en a le temps. Parfois, il y a des perles, dans le sens de merveilles. Le JMO du 3e BCP en est une.

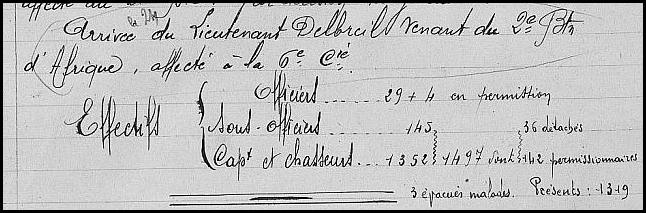

- Gestion des effectif d’un bataillon de chasseurs

Uniquement pour 1916, mais c’est déjà tellement, un rédacteur méticuleux et probablement amateur de statistiques a noté quotidiennement les effectifs, les arrivées, les départs. Nominatifs pour les officiers, quantitatif pour les autres, mais c’est beaucoup. Associé avec des cartes et des annexes présentes dans le volume, suivre le parcours du régiment est aisé. Il n’y a toutefois pas tout : pas de liste nominative des pertes. Et la présence de données dépend du rédacteur du JMO. Les détails ont varié au cours de l’année. Simple bilan des effectifs avec permissionnaires en début d’année, il a été complété peu à peu avec les évacués, les détachés et le nombre de présents. Avant de passer à un bilan des effectifs hebdomadaire dès janvier 1917.

La gestion d’un effectif est un exercice difficile. Ici, il s’agit d’un bataillon de chasseurs, le 3e. Dans son JMO, le détail des effectifs est quotidien, même si on peut soupçonner qu’en quelques circonstances, le détail n’ait pas été fait avec la même rigueur que les autres jours : même suite de données pendant plusieurs jours fin janvier par exemple. Et il y a quatre jours oubliés.

À la vue des courbes, plus parlantes que le tableau statistique, on constate la fluctuation permanente des effectifs. Imprécis au départ, le détail de l’année 1916 s’enrichit rapidement des causes quotidiennes de ces fluctuations : mutations ou stages pour les officiers, maladie, blessures, décès pour tous, nominations de sous-officiers. Ces statistiques montrent bien la difficulté de gérer l’encadrement de ces hommes en période normale et plus encore après les hémorragies en effectifs que représentent les périodes au front et plus encore les périodes de combat.

Finalement, l’information sur les permissions est éclairante : à la fois par le pourcentage des troupes en permission à une date donnée (qui fluctue de plus de 10% en période de repos à 0% en période d’offensive pour être autour de 5% à d’autres moments).

Des statistiques seules, cela n’est pas toujours parlant. Alors j’ai saisi ces données pour en faire des graphiques. Mais des graphiques seuls, cela ne veut pas dire grand-chose, alors passons aux explications.

- Petit rappel avant lecture :

Effectifs théoriques d’un BCP : 30 officiers et 1700 chasseurs et sous officiers.

- Présentation des données

Les officiers sont séparés des autres et les détails donnés sont complets : qui est en permission ou en revient, qui est évacué ou revient, qui est détaché pour suivre une formation. Ensuite, les sous-officiers font l’objet d’une sous-catégorie parmi les chasseurs. Lors de pertes, ils sont souvent nommés. Finalement les caporaux et chasseurs.

Dans ces statistiques, le rédacteur a précisé systématiquement les pertes (par évacuation suite à maladie, blessure, tué). Une dernière catégorie apparaît au cours de l’année : les détachés. Il s’agit d’hommes envoyés en formation soit dans un autre régiment (au 149e RI pour la formation sur canon de 37), soit à la division soit au corps d’armée.

– Effectifs : nombre d’hommes qui dépendent du bataillon. Ce chiffre est global et prend en compte à la fois les présents et les absents (évacués malades, en permission, détachés pour formation). Les blessés sont automatiquement enlevés des effectifs dès l’instant qu’ils quittent le front.

– Pertes : Tués, blessés, disparus, évacués (malades).

– Absents : l’absence de données a déjà été expliquée.

– Retour et renforts : cette catégorie n’a pas fait l’objet d’une courbe. Les données des renforts sont précises, mais pas les informations sur le retour des « éclopés ». Ces retours d’éclopés, parfois nombreux, expliquent certaines différences entre les données disponibles et l’effectif global.

– Évacués (se trouvant dans les unités sanitaires probablement), détachés (suivant ou donnant une instruction, prisonnier en attente de jugement), en permission.

Deux statistiques complémentaires ont été tirées de ces données : le pourcentage de permissionnaires par rapport à l’effectif global et le pourcentage de présents dans l’unité.

- Présentation des graphiques

La présentation pourra surprendre les puristes. Pour plus de lisibilité, j’ai superposé les graphiques en les alignant au niveau des dates, mais en prenant des échelles différentes. Pour les échelles, je n’ai fait ressortir que quelques valeurs sur la version réduite ; ce n’est pas le cas sur le fichier pdf. De même, j’ai fait apparaître les valeurs des deux côtés des graphiques pour une lisibilité plus facile ; présentation identique pour la chronologie où j’ai séparé par un trait jaune chaque mois et où le mois apparaît en haut et en bas de la page.

– Graphique 1 : les effectifs.

– Effectif global

– Effectifs présent

Le JMO fait apparaître les deux données à la mi-avril, auparavant, il n’y a que l’effectif global.

– Graphique 2 : composition des effectifs globaux (graphique cumulatif, l’addition des trois donnant aussi pour chaque jour l’effectif global)

– Officiers

– Sergents

– Chasseurs et caporaux

– Graphique 3 : les pertes

– Tués

– Blessés

– Disparus

Une période de combats a été globalisée dans le JMO et n’a donc pas pu être intégrée dans le graphique. Il y aurait eu un pic.

– Graphique 4 : Motif des absences

– Évacués (malades, blessés)

– Détachés (instruction, prison….)

– En permission

– Graphique 5 :

– Pourcentage de permissionnaires par rapport à l’effectif global.

Pour ce dernier graphique, et uniquement pour celui-ci, les données absentes ont été intégrées à la courbe car le résultat visuel n’était pas bon et parce que cette information ne connaît pas à ces quatre périodes de fluctuation importante du jour au lendemain.

- Ce que nous montrent les graphiques

La vie d’un bataillon est faite de périodes au front, en ligne, et de périodes de repos. C’est sous cet aspect que je propose une petite étude de cette année 1916 du 3e BCP.

– Périodes au front :

Globalement, on compte 12 périodes au front. Cependant cette seule information n’est pas parlante, car on parle d’un bataillon au complet : toutes les compagnies n’étaient pas en première ligne en même temps par exemple.

Au niveau du temps passé en ligne, il y a deux cas : d’une semaine à dix jours le plus souvent et parfois de toutes petites périodes. Les petites périodes s’expliquent à chaque fois par un départ vers un nouveau secteur (période 1 vers Abbeville, période 13 vers la Champagne).

Les périodes de combat au sens sortir de la tranchée pour attaquer ou subir une attaque allemande ont été au nombre de 5 : 2 à Verdun (3 et 5) et 3 dans la Somme (17, 19 et 21). Deux de ces actions ont été particulièrement meurtrières : le combat de défense autour de Vaux en mars et l’attaque de septembre à Vermandovillers. Les combats n’ont pas duré qu’une journée ; leur intensité explique l’absence de données quotidienne en septembre dans la Somme.

Cette période fut aussi celle où il y eu le plus grand écart entre les effectifs théoriques et les effectifs réels, tombés à 800.

Ces deux périodes sont celles où le nombre de permissionnaires tombe à zéro. Avant les combats dans la Somme, le 29 août le JMO indique que les permissions sont suspendues. Pour Verdun, même si la date de suspension n’est pas donnée, il en est de même et elles ne sont rétablies que le 19 avril.

On constate facilement que si l’information des périodes au front n’était pas donnée, il serait difficile de savoir en observant les graphiques à quelle période le bataillon était en première ligne : d’abord parce que la période de combats la plus intense n’a pas de données ; ensuite parce qu’être au front ne veut pas dire être en permanence sous la menace d’une attaque ou d’attaquer. Après son passage à Verdun, le bataillon va rapidement prendre en charge un secteur en Champagne. Les pertes, bien qu’en première ligne de manière régulière, sont faibles pour le bataillon.

– Les périodes de repos Les graphiques montrent d’une manière surprenante que le bataillon a passé plus de temps au repos qu’au front.

On peut différencier deux types de périodes de repos : les périodes courtes (une semaine à dix jours en général) et les périodes longues (un mois, exceptionnellement deux mois).

Les périodes courtes succèdent aux séjours en ligne : pour faire simple, une semaine au front, une semaine au repos. C’est ce qui apparaît dans ce cas spécifique, ce qui ne veut pas dire que ces durées aient été uniformes dans toutes les unités, à toutes les périodes.

Les périodes plus longues succèdent à une période de durs combats ou à la préparation d’une opération.

Les périodes 6, 18 et 22 suivent cette logique : après la première participation aux combats de Verdun et les deux assauts dans la Somme, le bataillon bénéficie d’un repos d’un mois. Un peu moins d’un mois lui est attribué avant l’attaque dans la Somme ; deux mois lui ont été attribués début 1916.

Ce dernier cas est exceptionnel. Il s’agissait probablement de préparer une opération offensive car pendant plusieurs jours toute la division a participé à d’importantes manœuvres non loin d’Abbeville (après des manœuvres de bataillon et de brigade). L’offensive sur Verdun a probablement contrecarré le projet.

Période de repos ne veut pas dire vacances de la vie militaire, loin de là. Il s’agit avant tout de compléter les effectifs (ce qui est fait généralement très vite, quelques jours au plus après les pertes à l’exception notable de Verdun où les renforts sont rares et où il faudra attendre début mai pour voir les effectifs revenir à leur niveau d’avant mars), de rétablir l’esprit de corps par des entraînements quotidiens couplés à quelques loisirs et de permettre aux hommes de souffler en allant en permission. En période de repos, le taux de permissionnaires monte régulièrement à 10%, jusqu’à plus de 20% à l’automne après les attaques dans la Somme (le JMO parle de monter le taux de 25 à 40% pour un départ, je n’ai pas compris le sens de cette formulation) contre 5% en temps normal.

Outre les entraînements, c’est aussi l’occasion d’appliquer correctement une réorganisation du bataillon et d’instruire les troupes, plus particulièrement pour les nouveaux équipements arrivés au cours de l’année 1916.

L’armée française de 1918 n’est plus celle de 1914. Outre le changement d’uniforme, c’est l’organisation même des unités qui a été modifiée. L’année 1916 va être centrale et on le voit bien avec le 3e BCP.

Après les exercices pour former des grenadiers en début d’année, le bataillon détache un groupe de chasseurs pour apprendre à manier le lance-grenades Vivien Buissière. Une fois de retour, chaque compagnie est réorganisée pour prendre en compte ce nouvel équipement. Le scénario se reproduit une nouvelle fois un peu plus tard avec l’introduction du fusil mitrailleur Chauchat, dont 9 sont fournis au bataillon après la formation de chasseurs à ce qui est appelé une « spécialité ». Les 6 exemplaires par compagnies arrivent en août, tout comme la compagnie de 2 canons de 37mm qui achève cette réorganisation (formation à partir du 8 août, arrivée des pièces le 20).

Autre changement dans l’organisation, au niveau du bataillon cette fois-ci. Il perdit une de ses 6 compagnies afin de créer un dépôt divisionnaire le 3 juillet. Cela explique la chute visible des effectifs au début de la période 11.

Reste à expliquer la brusque baisse des effectifs en octobre 1916 : plus de 350 chasseurs en moins en une journée. Il ne s’agit pas de pertes à proprement parler. En observant la courbe des évacués, on constate que le nombre d’évacué a atteint un sommet : ces hommes, malades ou blessés, comptent toujours à l’effectif du bataillon bien que n’y étant plus. Cela provoque une grande différence entre l’effectif réel et l’effectif total. Pour remédier à ce problème et recevoir les renforts nécessaires, les évacués furent plusieurs fois transférés au dépôt divisionnaire avant leur retour. Cette opération est renouvelée en décembre, dans une proportion moindre.

- En guise de conclusion

Par leur lisibilité, les graphiques sont un outil utile pour visualiser des évolutions, plus encore quand il s’agit d’effectifs. En eux-mêmes, les graphiques ne peuvent pas tout dire, mais associés aux données fournies par les historiques et les JMO, ils permettent une lecture thématique ou périodique plus aisée que le simple texte.

- Bonus :

Vous pouvez télécharger le tableau et la page de graphiques au format pdf ici : téléchargement du pdf

(Attention : afin que le tableau tienne en une seule page, le format est très grand ; j’ai donc désactivé la fonction impression car cela ferait plusieurs dizaines de feuilles ; la fonction de copie des données n’est pas désactivée ; le tableau original est disponible sur simple demande par mail. Même chose pour la page de graphiques).

- Sources :

SHD GR 26 N 816/2 : JMO du 3e BCP du 1er janvier 1916 au 1er février.

SHD GR 26 N 816/3 : JMO du 3e BCP du 2 février au 31 décembre 1917.