L’affectation des soldats au cours du conflit est une question complexe pour qui s’intéresse au parcours d’un mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Des personnes cherchant à comprendre le parcours d’un aïeul peuvent s’interroger sur l’envoi vers un régiment d’active d’un soldat d’un âge pourtant avancé. On trouve même le cas de mémoires familiales conservant le souvenir d’une affectation injuste aux conséquences tragiques.

Au cours du conflit, deux types d’affectations coexistent : celui pour les jeunes recrues, obéissant toujours au décret du 9 août 1911 (étude ici) et celui pour tous au départ du dépôt.

Nous allons constater que, malgré les interprétations diverses des textes liées à la situation de guerre, la majorité des cas s’explique par des textes normatifs clairs. Une fois encore, l’organisation militaire est un mille-feuille de décisions et de décrets qui laissent théoriquement peu de place à l’improvisation.

- Petit rappel

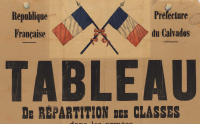

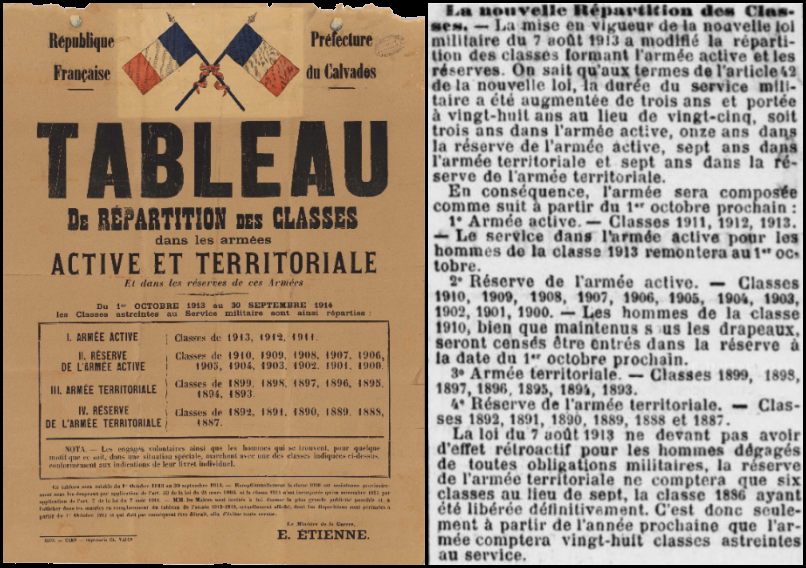

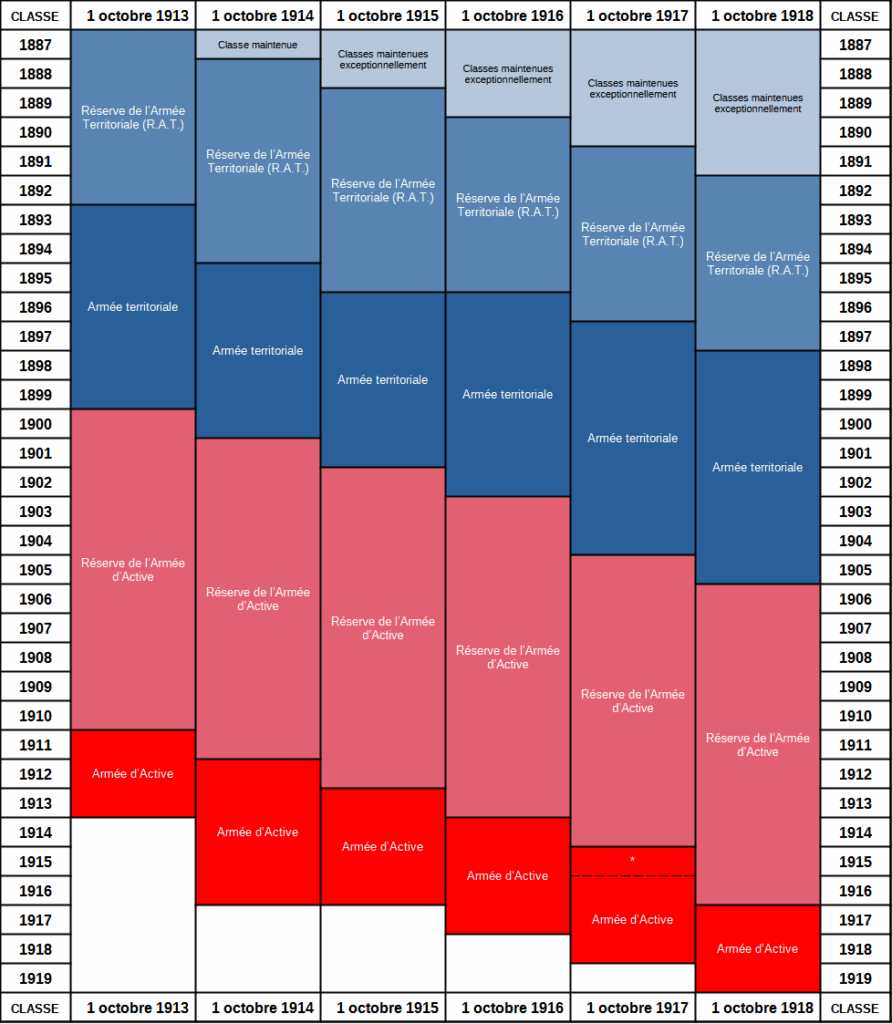

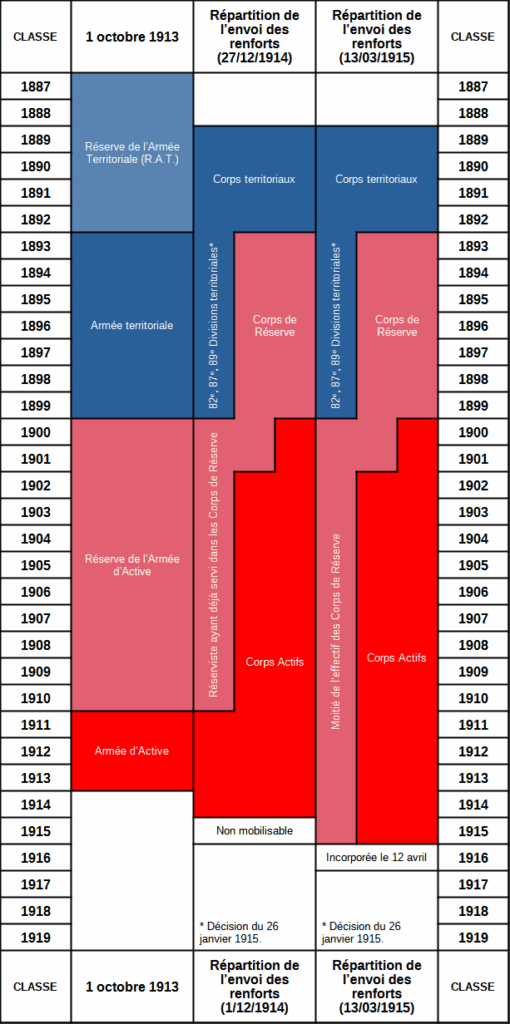

Théoriquement, l’armée française procède à l’affectation des hommes dans les différents corps suivant l’âge du conscrit. C’est ce que l’on observe avec ce tableau qui était mis à jour tous les ans au 1er octobre, au moment de l’arrivée de la nouvelle classe sous les drapeaux.

Cette répartition est connue de tous. D’abord parce que cela a des implications concrètes pour les hommes concernés (changement de corps, en particulier vers la territoriale) ensuite parce que l’information circule largement. Le maire a l’obligation d’afficher le tableau de répartition des classes de l’armée1, le préfet en fait la publicité et la presse ne manque pas d’informer ses lecteurs sous une forme résumée ou en copiant l’intégralité du décret.

Article extrait de La Gazette de Château-Gontier du 18 septembre 1913.

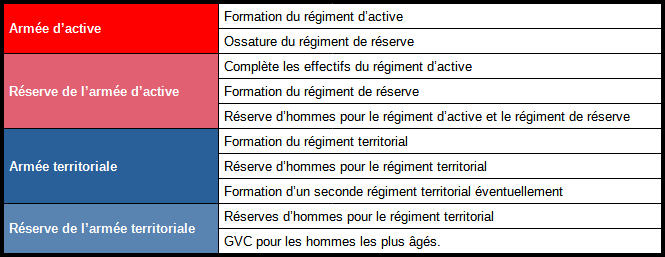

Ce tableau a de l’importance car chaque catégorie a une fonction précise :

Ce sont en tout cas les règles utilisées pour la mise en place des corps lors de la mobilisation. Mais pour ce qui est des renforts une fois la guerre commencée, une loi va remettre complètement en question cette organisation.

- La loi du 5 août 1914

Cette loi fait l’objet d’un article complet ici :

Pour la résumer, elle permet d’envoyer en renfort vers n’importe quel type de régiment (d’active, de réserve ou territorial), n’importe quel homme, quelle que soit sa classe !

C’est cette loi qui explique l’envoi massif de territoriaux des classes les plus jeunes vers des régiments de réserve et d’active à l’automne 1914 pour combler les pertes que la réserve de l’armée d’active ne pouvait plus combler. Il ne faut donc pas être surpris par l’affectation d’hommes nés avant 1881 (donc avant la classe 1901) dans les régiments d’active ou de réserve et leur maintien pendant de longues périodes.

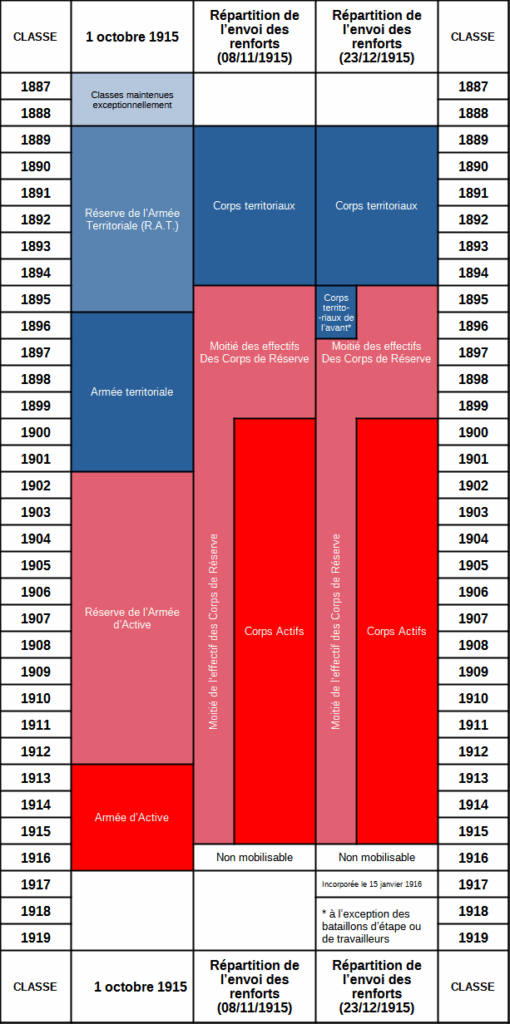

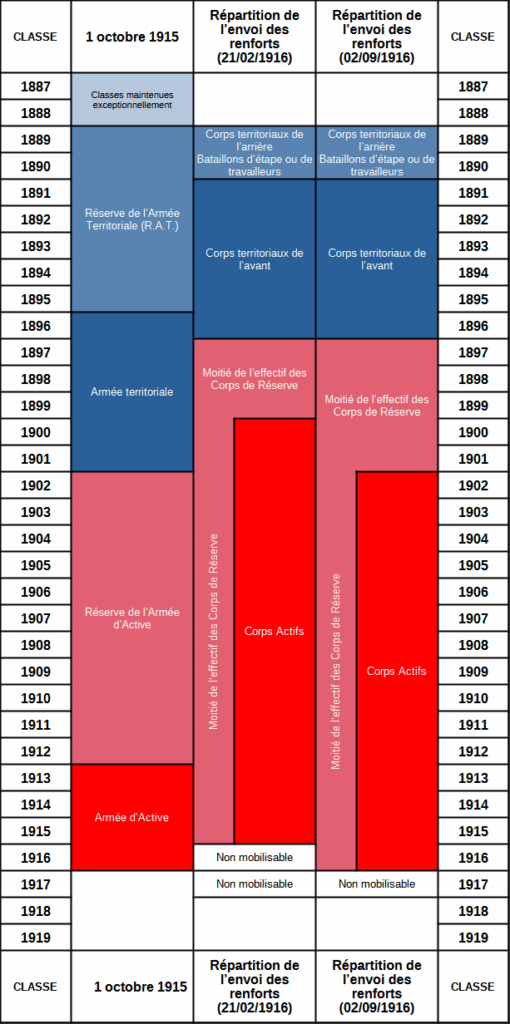

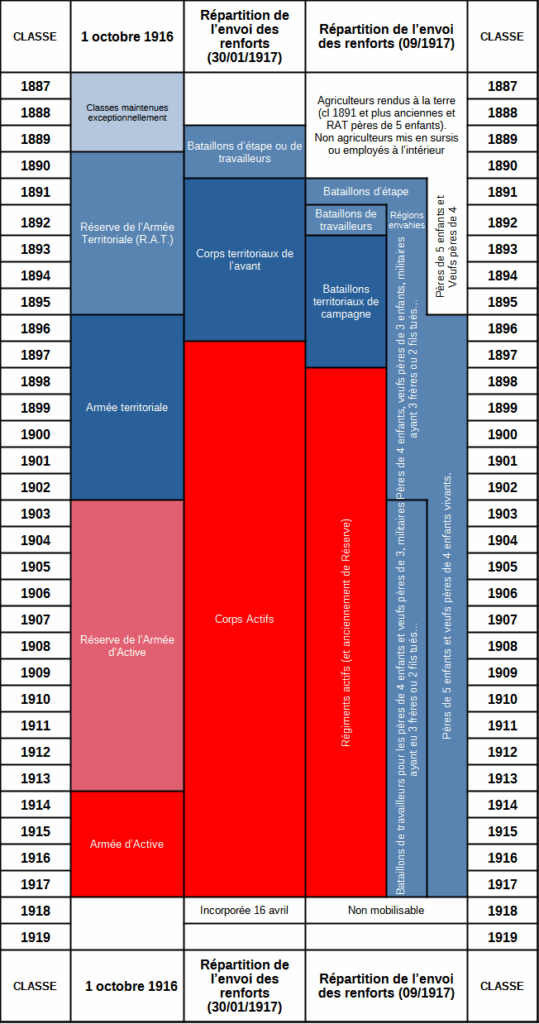

Bien que cette loi soit restée en vigueur, la réalité de son application fut plus nuancée après son application massive dans l’urgence de l’automne 1914 en attendant l’arrivée des recrues des classes 1914 puis 1915. Une réelle prise en compte du tableau de répartition des classes est notable dans les textes normatifs suivants et la mise en place de quotas en fonction des classes pour l’envoi des renforts. D’autant que les tableaux de répartition des classes dans l’armée continuent d’être publiés pour le 1er octobre de chaque année de guerre. En voici une représentation graphique.

Ainsi, tout au long du conflit, le tableau de répartition des classes continue d’être mis à jour. Il tient évidemment compte du contexte de la guerre qui s’observe dans trois « anomalies » bien visibles :

1. L’armée d’active compte jusqu’à 5 classes en 1914-1915 avant un retour progressif à la normale (3 classes). On observe ici l’effet de l’appel anticipé de plusieurs classes au tout début de la guerre.

2. L’armée territoriale part de 7 classes avant d’être réduite à 5 et de finir à 8.

3. La RAT est renforcée ponctuellement, suivant les régions militaires, par un maintien progressif des classes qui auraient dû être libérées au cours du conflit.

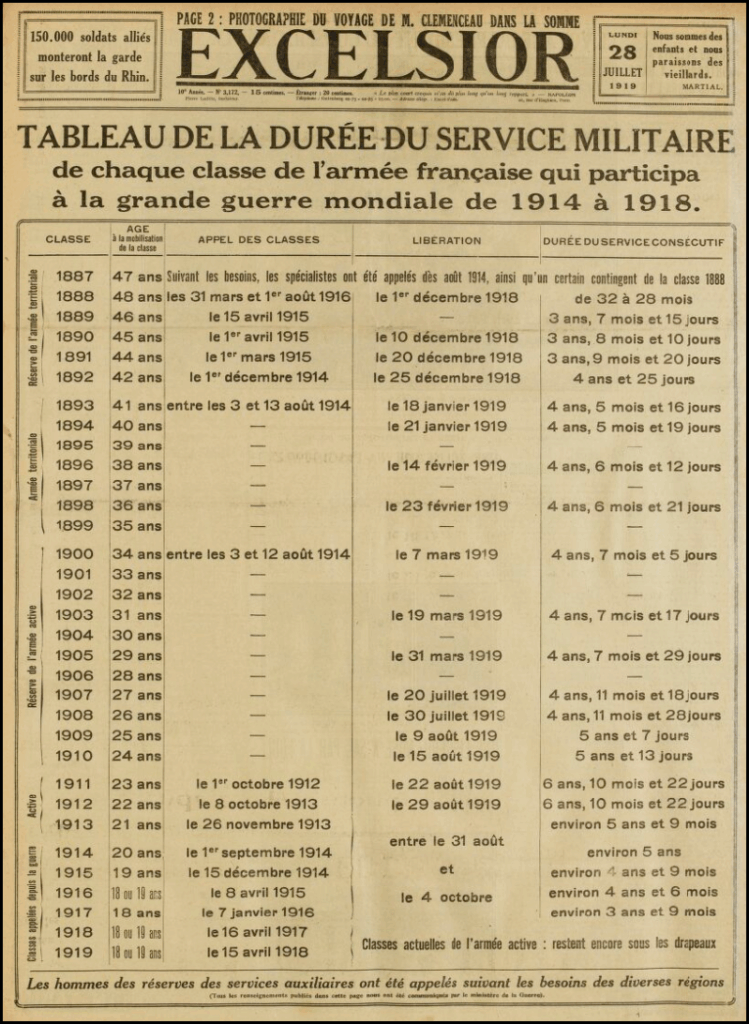

On pourra toujours trouver des exceptions évidemment, mais n’oublions pas la loi du 5 août 1914 dans ces cas. Avant de passer à l’affectation des hommes en temps de guerre, un petit point sur un document fréquemment utilisé, recopié : le tableau du journal Excelsior du 28 juillet 1919.

- Un tableau utile et problématique

Ce tableau synoptique a été publié le 28 juillet 1919 dans le journal Excelsior2, 5 ans après le début de l’engrenage qui a conduit à la guerre. Il résume un certain nombre d’informations concernant chaque classe au cours du conflit : date de mobilisation, date de démobilisation, durée de présence sous les drapeaux). Il indique également la répartition des classes dans les catégories qui nous intéressent (Armée d’active…). Mais il reprend la structure au moment de la mobilisation, ajoutant simplement les classes appelées au cours de la guerre. Ne montrant pas les évolutions, il peut laisser imaginer une structure fixe, ce qui ne fut pas le cas comme nous l’avons vu.

- L’affectation en unité combattante : de l’improvisation à l’organisation

L’affectation des jeunes recrues pendant la guerre est subtile : elles sont affectées vers un corps suivant le décret de 1911 (tirage au sort d’une lettre pour déterminer qui reste proche et qui est envoyé dans un régiment plus lointain, voir cet article : LIEN ). Mais une fois l’instruction achevée, les jeunes recrues ne formaient pas un régiment (à l’exception d’une partie des hommes de la classe 1915 ayant participé à la formation des nouveaux régiments numérotés en « 400 »). Elles étaient envoyées en renfort vers des unités déjà constituées, les régiments d’active et ceux de réserve. C’est la raison pour laquelle des jeunes soldats pouvaient se trouver dans un régiment dit de réserve.

Cet envoi vers les unités combattantes ne se fait pas au hasard. Réservistes revenant de blessure ou de maladie, jeunes recrues, récupérés suivant le sort de leur classe pour être envoyé en renfort. Voici l’organisation théorique et son évolution au cours du conflit.

Afin de tenir compte du vieillissement des classes, les envois en renfort ont évolué tout au long du conflit suivant des textes normatifs. Ils sont tous marqués par un quota approximatif à envoyer vers les différents types de régiments, vers le régiment d’active, de réserve ou territorial suivant la classe.

On observe que la loi du 5 août 1914 est toujours utilisée : les jeunes recrues ne sont pas toutes envoyées vers le régiment dit d’active. Les territoriaux peuvent continuer de compléter les rangs des régiments dits de réserve.

Pourtant, les régiments dits « de réserve » et « d’active » n’existent plus à partir de 1915-1916. En réalité, dans une partie des tableaux ci-dessous, le distinguo reste de mise.

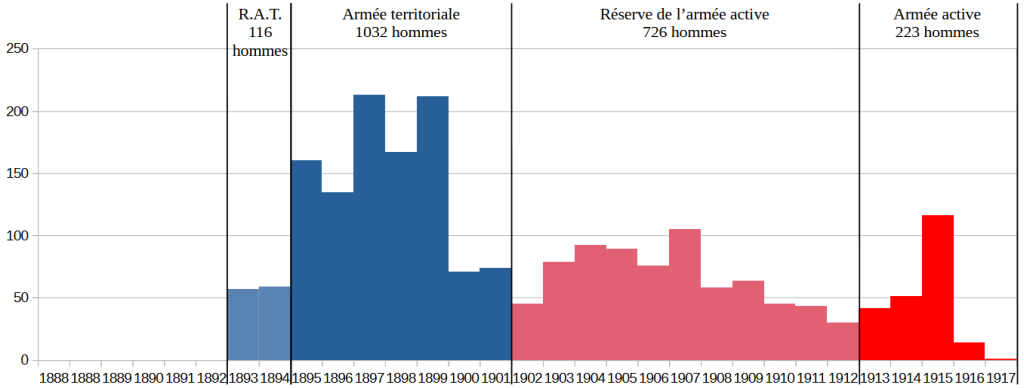

On constate ce mélange de classes dans le bilan statistique au 1er décembre 1915 proposé par le rédacteur du JMO du 205e RI (régiment de réserve) :

Source : SHD GR 26 N 714/1, vue 54.

Utilisant la répartition des classes en date du 1er octobre 1915, on note que plus de la moitié de l’effectif (sur 2097 militaires) provient de l’armée territoriale et qu’il y a aussi des soldats des dernières classes appelées. Le cas des militaires des classes 1916 et 1917 provient à n’en pas douter d’engagés volontaires.

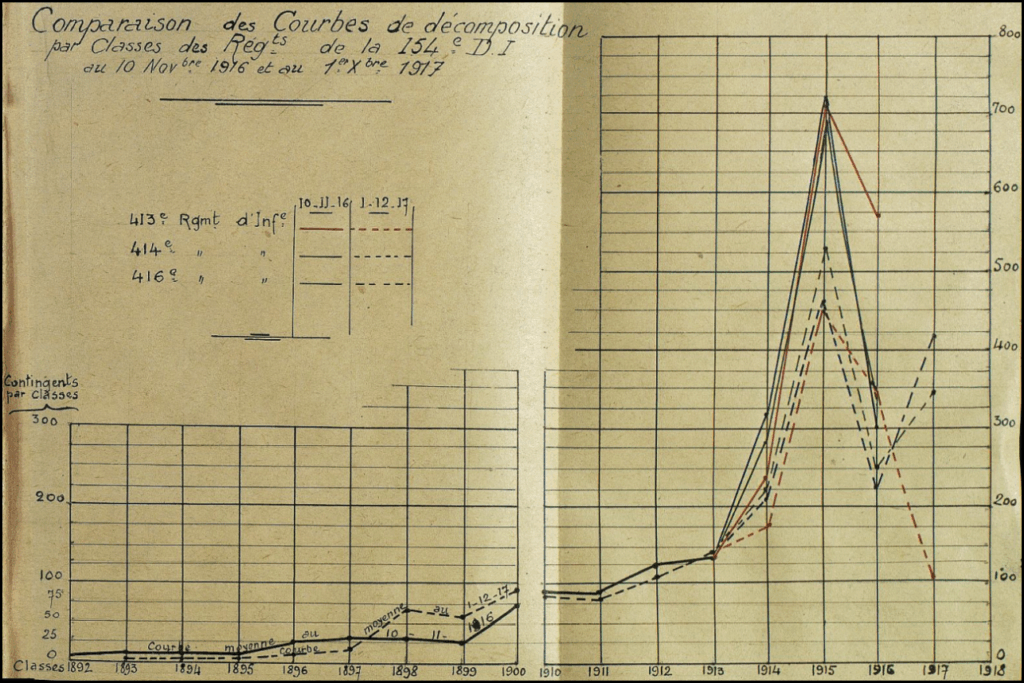

Même constat pour les régiments nouvellement formés début 1915 et numérotés dans les « 400 ». Au 2 décembre 1917, la 154e DI dresse le portrait des trois régiments qui la composent : les 413e, 414e et 416e RI. Les classes 1898 à 1901 représentent 15 % des effectifs, 1902 à 1912, 40 % et 1913 à 1918 45 %.

Ce graphique est extrait du même bilan. Il compare les effectifs de chaque régiment à deux dates (novembre 1916 et décembre 1917). Ces régiments particuliers sont largement constitués de jeunes hommes de la classe 1915. Les effectifs de cette classe fondent à mesure que les pertes s’accumulent, ce qui conduit à l’arrivée de jeunes recrues des classes 1916 puis 1917 pour les remplacer.

Ces exemples illustrent bien la réorganisation des unités en termes de classe d’âge des soldats tels que les proposent les différents règlements.

- En détail : fin 1914 à mi 1915

On constate tout de suite que les circulaires concernant les renforts ne tiennent pas compte de la nouvelle répartition du 1er octobre 1914. On peut le mettre sur le compte des difficultés liées aux terribles pertes de l’été 1914. L’utilisation des territoriaux des classes les plus jeunes dans les régiments de réserve est actée, les renforts pour les RIT devant venir en priorité de la RAT.

Les réservistes de l’armée d’active restés au dépôt ou récupérés sont envoyés en priorité vers les régiments d’active. Ce n’est qu’en mars 1915 que la deuxième version de cette organisation prend acte de la nécessité d’envoyer plus d’hommes vers les régiments de réserve. Désormais, les régiments de réserve doivent avoir au moins 50 % de leurs effectifs provenant de ces classes de la réserve de l’armée d’active. De même, les jeunes classes, à partir de mars 1915, peuvent être affectées à un régiment de réserve.

Les deux premières réglementations pour l’envoi de renforts ne proposent plus l’envoi de territoriaux vers les régiments d’active. On est passé de l’improvisation dans l’urgence à une organisation plus rigoureuse et tenant plus compte de la classe d’âge du mobilisé.

- En détail : fin 1915

La situation des territoriaux est simplifiée : les RAT fournissent les renforts pour les régiments territoriaux. Les territoriaux doivent représenter 50 % des anciens régiments dits de réserve. Mais deux classes de territoriaux, les plus jeunes, continuent de pouvoir être versées en renfort dans des régiments d’active.

De même, des jeunes hommes de l’active peuvent être versés dans les régiments de réserve. On a donc toujours trois types de régiments, les régiments de réserve se démarquant des régiments d’active par une moitié de ses effectifs composés de territoriaux et de réservistes de l’armée d’active.

- En détail : 1916

La simplification se poursuit : les plus anciennes classes sont exclusivement envoyées dans des bataillons d’étape ou de travailleurs, donc non-combattants. Le reste de l’organisation change peu : des territoriaux participent aux effectifs des régiments de réserve mais en septembre, ils ne sont plus envoyés dans les régiments d’active.

En détail : 1917

L’année 1917 est marquée par une complexification des règles d’envoi des renforts. Il y a prise en compte des décisions prises concernant les pères de plus de quatre enfants vivants, veufs pères de plus de trois enfants vivants et père dont trois frères ou deux fils ont été tués.

La fin des régiments de réserve est désormais actée : désormais les renforts de la classe 1898 à la classe 1917 sont affectés vers les régiments sans distinction.

Ces règles sont fixées par la loi fixant les affectations aux unités combattantes des mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats, appartenant à l’armée active et à la réserve de l’armée active du 10 août 1917 (JO du 12 août 1917) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2024627w

La lecture du texte de loi montre que les tableaux proposés ci-dessus, aussi complexes soient-ils, n’illustrent pas la totalité des cas énumérés dans le texte législatif. En effet, la liste des exceptions est importante et, une fois encore, peut expliquer des cas qui ne rentreraient pas dans les règles lisibles ci-dessus.

La loi du 23 novembre 1918 suspend l’application de la loi du 10 août 1917. Toutefois, les cartons consultés au SHD ne comportaient pas de documents concernant les règles appliquées en 1918 et après 1919, une page de cette recherche reste à écrire.

- Quelques illustrations

Les cas des territoriaux passés dans les unités d’active en 1914 sont nombreux. Certains sont célèbres, comme celui du sergent Péricard, volontaire au bout d’un mois pour quitter son RIT et aller au 95e RI.

Jean Marie Laroche appartient à un autre cas de figure. Classe 1895, mobilisé le 14 août 1914 comme sergent au 20e RIT. Il est au dépôt à Lisieux jusqu’à son départ en renfort pour le 119e RI suite à son passage au grade de sous-lieutenant le 19 octobre 1914. Le JMO du 119e RI note :

« 20 Octobre. Arrivée de 400 hommes de renfort venant du dépôt dont la moitié environ blessés au 119e au début de la campagne et guéris ; l’autre moitié, réservistes et territoriaux. »

Il n’arrive que le 26 octobre. Il disparaît au combat dès le 29.

Source : Europeanan FRAD071-097

Le blog du 149e RI contient plusieurs biographies de simples soldats du 115e RIT (de Marseille) qui, eux, n’ont pas été volontaires pour rejoindre un régiment d’active en septembre 1914. Un exemple en cliquant ci-dessous :

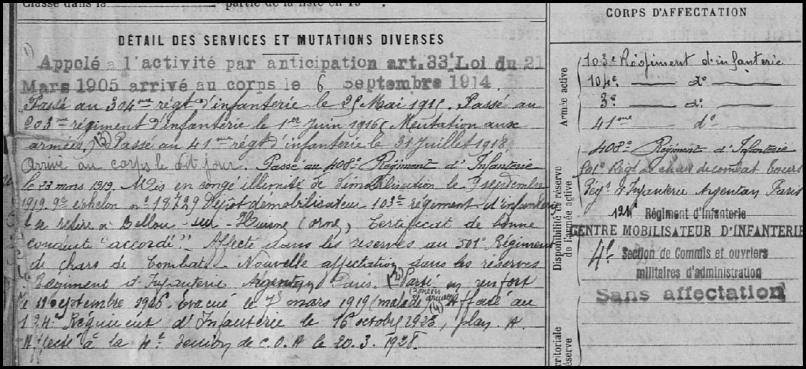

Inversement, des jeunes recrues se retrouvèrent dans des régiments de réserve en 1915. Tel est le cas de la recrue Brouard, classe 1914 au bureau de recrutement d’Alençon. Arrivé au 103e RI, il quitte le dépôt le 25 mai 1915 pour être affecté au 304e RI. Il est donc envoyé dans un régiment dit de réserve. Il est muté le 1er juin 1916 – après Verdun – avec tout le 5e bataillon au 203e RI, toujours un régiment de réserve, suite à la dissolution du 304e. Si sa fiche matricule indique clairement sa première affectation en régiment de réserve, tel n’est pas le cas pour la seconde dans la partie droite.

Pour rappel : le dépôt gérant administrativement le régiment d’active et de réserve étant le même, il est fréquent de ne trouver dans les fiches matricules que le numéro du régiment d’active, même dans le cas d’une affectation au régiment de réserve.

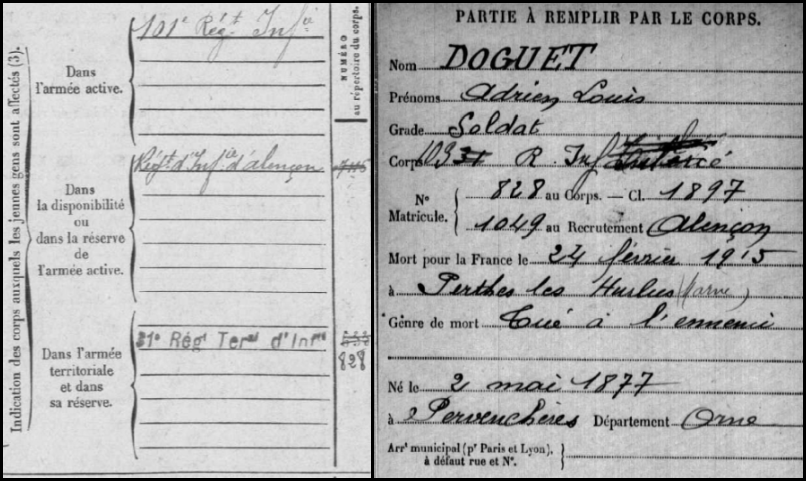

Le soldat Doguet est mobilisé au 31e RIT. De la classe 1897, il est envoyé en renfort en novembre 1914, non dans un régiment territorial mais au 103e RI d’active. C’est dans ce régiment qu’il est tué en février 1915. Sa fiche matricule ne comporte aucune mention de son affectation : le 31e RIT est géré par le dépôt du 103e RI.

- En guise de conclusion

Cette recherche donne une vision générale de la question des affectations au cours du conflit. Elle vise à montrer que rien n’était laissé au hasard et qu’il y eut une évolution rapide. Elle n’a pas la prétention de donner tous les cas possibles. Service armé, service auxiliaire, récupéré, jeune recrue, militaire revenant d’une évacuation, simple soldat, sous-officiers et officiers, il faudrait réaliser une recherche pour individualiser les règles pour chaque cas.

- Suite de la recherche :

La démobilisation

Les autres articles sur l’affectation des conscrits avant 1914

- Sources :

Service Historique de la Défense

SHD GR 7 N 539

L’Argonaute – Bibliothèque numérique de La contemporaine

AFF15562 : Affiche de la répartition des classes à partir du 1er octobre 1917

https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/1jd7h0vfqztb/ce8859fd-5bae-446e-8395-bed98aa4fb22

Archives départementales du Calvados :

20 Fi 4 : Affiche de la répartition des classes à partir du 1er octobre 1913

https://archives.calvados.fr/ark:/52329/kqm8fh0d63cj/13c7e3ba-0e98-4bed-b26b-7b88cdc6e866

20 Fi 26 : Affiche de la répartition des classes à partir du 1er octobre 1915

https://archives.calvados.fr/ark:/52329/6m0j8zh5fgw3/ebfa0311-7367-4895-871c-8a1b1637fb00

20 Fi 86 : Affiche de la répartition des classes à partir du 1er octobre 1916

https://archives.calvados.fr/ark:/52329/7wph9t0db1cs/a7c93c2b-57e7-4c42-a835-6c916f82889a

20 F1 185 : Affiche de la répartition des classes à partir du 1er octobre 1917

https://archives.calvados.fr/ark:/52329/c5fl8wbnqmx2/fc63e59c-0364-4715-babd-fbf877e1f5de

20 F1 222 : 20 F1 185 : Affiche de la répartition des classes à partir du 1er octobre 1918

https://archives.calvados.fr/ark:/52329/d2sxwjrc5kqn/5667f1d6-5e2c-4227-8dfe-54d706fcb1b9

- Sources concernant le sergent Jean Marie Laroche :

Europeana 1914-1918 : FRAD071-097 Jean-Marie LAROCHE

https://1914-1918.europeana.eu/fr/contributions/17488, consulté le 9 août 2023.

Lien depuis 2025 : https://www.europeana.eu/fr/item/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions_17488

Archives de Paris :

D4R1 842 : fiche matricule de Laroche Jean Marie, classe 1895, matricule 3816 au 2e Bureau de la Seine.

Service Historique de la Défense

SHD GR 26 N 683/2 : JMO du 119e RI, volume 2.

- Source pour le soldat Brouard :

Archives départementales de l’Orne

R 1236 : fiche matricule de Brouard André Robert Eugène, classe 1914, matricule 14 au bureau de recrutement d’Alençon.

- Source pour le soldat Doguet :

Archives départementales de l’Orne

R 1105 : fiche matricule de Doguet Adrien Louis, classe 1897, matricule 1049 au bureau de recrutement d’Alençon.