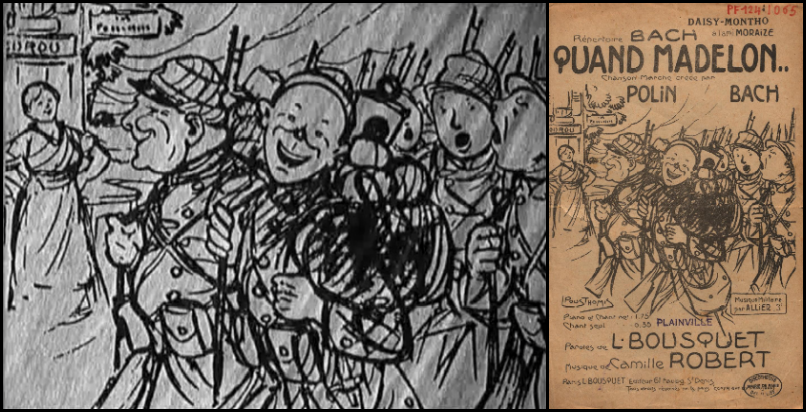

Le titre ne laisse aucun doute : il s’agit bien d’un film autour du personnage de la chanson rendue célèbre en 1914. D’ailleurs, le lien est fait dès les premières images avec la partition en arrière-plan du générique et la reprise d’une image de la partition de la version de 1914.

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0002309307/v0001.simple.selectedTab=record

Le scénariste Jacques Robert (sans lien de parenté avec Camille Robert, le compositeur de la musique de la chanson), a créé une histoire en prenant les éléments factuels des paroles : le cabaret, le dynamisme de la Madelon, le caporal amoureux… Il en a fait un film hybride, prenant des codes du mélo et du film romantique, les coupant avec des parties chantées typiques des comédies musicales, en y ajoutant une dose de burlesque et de ridicule autour de certains personnages comme Antoine l’amoureux éconduit et les officiers pour mieux mettre en avant la personnalité tonique et dégourdie de son héroïne Madeleine.

La chanson n’est jamais loin : elle est évidemment interprétée par Line Renaud qui tient de rôle de Madeleine, mais des extraits des paroles sont semés un peu partout dans le film dans des dialogues de protagonistes.

L’histoire en elle-même n’est pas très compliquée : Madeleine dite « Madelon » est amoureuse d’un caporal et finit par le rejoindre dans les tranchées alors qu’un paysan un peu simplet est fou amoureux d’elle et multiplie les plans pour qu’elle se marie avec lui. Cependant, c’est la représentation de l’armée et de la guerre qui va être au centre de cette critique, non la qualité du film en lui-même.

- Une histoire qui va de cliché en cliché

Le public ne dut pas être dépaysé par ce qu’il découvrait en voyant ce film au cinéma en 1955. Les tableaux qui se succèdent sont très convenus, noyés de bons sentiments. La guerre est un contexte qui sert l’histoire, où la mort est complètement absente. C’est l’enveloppe des aventures de l’inarrêtable Madeleine.

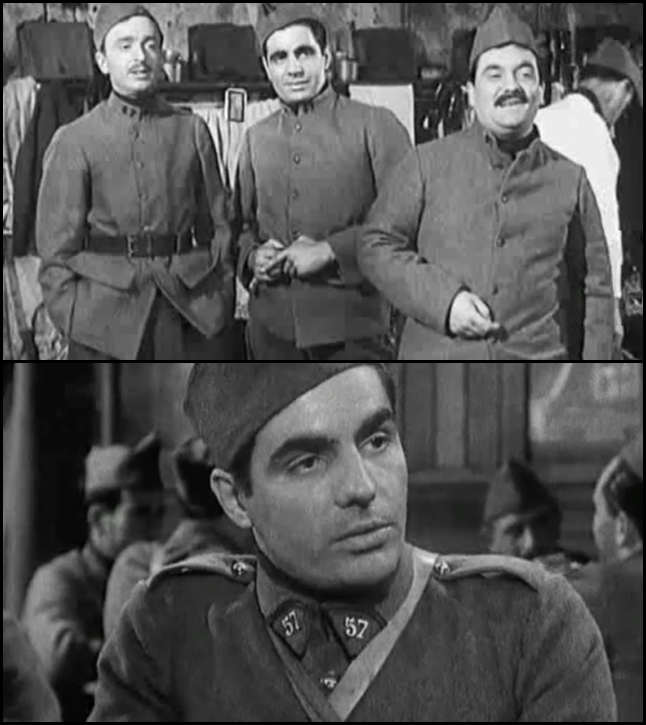

Avant la guerre, la jeune femme est serveuse dans le cabaret de son père, le Tourlourou (comme dans la chanson) situé dans la commune imaginaire de Ganchery, dans la Marne. Elle sert le vin aux soldats du 57e régiment d’infanterie en permission.

Avec la guerre, le 57e RI est de passage, ce qui lui permet de retrouver le caporal Georges Beauguitte dont elle est amoureuse. Il lui présente son escouade avant que le groupe n’aille se désaltérer au Tourlourou.

Ensuite, c’est la guerre de tranchées. À l’aide de quelques films d’archives et de deux scènes reconstituant l’une une tranchée, l’autre un assaut, le réalisateur propose une reconstitution qui n’est pas la plus mauvaise.

Le scénario se permet un aller-retour dans le Paris de l’époque quand Madeleine cherche à faire rouvrir le Tourlourou en allant voir le maire, aviateur qui a ses quartiers au Maxim’s. L’occasion de croiser des aviateurs décorés, avec une allusion à Navarre.

Ensuite, elle chante une chanson spécifique pour tous les soldats de passage, tirailleurs sénégalais, soldats britanniques et évidemment français. Pour les premiers c’est « Il s’appelait Bouboubadabou », pour les Britanniques « A Long Way to Tipperary » et pour les derniers « La Madelon » évidemment.

Puis vient la série de péripéties finales, quand croyant que Georges veut épouser une autre femme, elle se rend au front. Son périple est construit, lui faisant passer les impossibilités d’aller dans la zone des armées évoquées dans le film grâce à son esprit intrépide et malin. En tout cas, malgré le burlesque, la construction propose des explications cohérentes à défaut d’être vraisemblables.

Croyant son amoureux mort, elle devient infirmière jusqu’au happy end où son amoureux réapparaît grâce à l’action d’Antoine, autre amoureux éconduit un grand nombre de fois.

- Le cas « Antoine »

Au-delà du caractère caricatural du personnage joué par Jean Richard, paysan mal dégrossi, jaloux et maladroit, le film joue sur son ajournement, ou plutôt sa réforme. Il est d’abord montré honteux d’avoir été ajourné par une visite médicale au final bien illustrée.

De retour au village, tout le monde le pointe du doigt car il n’est pas mobilisé quand tous les autres sont partis. Il finit par s’engager et être décoré, même si le burlesque du personnage est omniprésent du début à la fin, jusque dans le jeu de Jean Richard.

Il finit malgré tout par se racheter. D’abord en réussissant à s’engager dans les Zouaves. Il y suit un entraînement dur, puis au front, s’y révèle courageux et obtient une Croix de Guerre avec palme.

Mais, élément burlesque du film, le narrateur, Jean Richard, explique que sa conduite était liée à une douleur due à une dent de sagesse lui ayant fait perdre toute peur.

- Quelle image de la Première Guerre mondiale ?

On suit les grandes étapes du conflit et c’est finalement simple mais relativement bien montré à l’écran. Les uniformes sont cohérents avec la chronologie.

On passe des tenues de sortie à la tenue de guerre en 1914, puis le bleu horizon est de mise. Les uniformes d’officiers peuvent avoir des cols d’après-guerre, mais l’impression d’ensemble est correcte. De même, les costumiers ont trouvé des stocks d’uniformes corrects pour les deux périodes, aidés probablement par les stocks de bleu horizon qui furent utilisés longtemps après 1915. Il y a évidemment des effets postérieurs à 1918 comme le ceinturon ci-dessous, ou les cols dont les numéros sont fantaisistes.

En tout cas, ils sont incomparablement meilleurs que ceux proposés par certaines productions audiovisuelles francophones plus récentes.

La première période de la guerre, c’est la bataille de la Marne. Le père de Madeleine demande aux camarades de Georges de lui raconter la bataille et le récit proposé est dans la veine de la mémoire partagée par la population : la victoire ce sont les taxis de la Marne. Le discours des combattants dans le film mérite d’être transcrit :

« – Père Auguste : Comment ça s’est passé, la bataille de la Marne ?

– Soldat Julot : La bataille de la Marne ? Eh bah voilà. Le von Kluck, le von Kluck y voulait venir faire la foire à Paris et nous on voulait pas qu’il y aille ! Ouais. Seulement l’ennui c’est qu’on commençait à manquer de bonshommes pour lui expliquer notre point de vue.

Ah il en profitait, la vache ! Ça allait plutôt mal. Et tout d’un coup qu’est-ce que je vois arriver, un taxi ! Ouais mon pote, tout à fait. Puis deux puis trois puis cent. Plus de 600 qu’il est temps qu’il est arrivé entre 2 et 3h du matin.

– Soldat Mathieu : Et 50 par bagnoles avec le flingue entre les jambes comme pour un jour d’ouverture.

– Soldat Alfred : Tout ça ça venait de Paname, naturlich.

(…)

– Soldat Julot : Mais le plus marrant c’est que chaque bagnole comptait 90 francs 75 au compteur et sans l’pourboire, parole d’homme !

– Soldat Mathieu : Et comment qu’ils avaient rempli tout ça ? En ramassant tout ce qu’ils avaient trouvé dans les dépôts ! Des pieds plats, des ventrus, des binoclards…

– Soldat Alfred : … et aussi des flics, des [inaudible]…

– Soldat Julot : …et j’ai même vu un facteur ! Alors là, le von Kluck, il a compris et il s’est taillé. Eh ben c’est ça, la bataille de la Marne ! »

Si on retrouve les exagérations typiques de la troupe et leur peu d’informations sur la réalité des combats, la vision donnée est tout de même fort loin de la réalité. Quelques milliers d’hommes seulement furent déployés grâce à la réquisition des taxis. De plus, il ne s’agissait pas de troupes trouvées en raclant ce qu’il restait dans les dépôts, mais de soldats d’active et des réservistes de la 4e région militaire.

Le reste de la guerre est montré dans les grandes lignes ; la zone de l’arrière, Paris, Les services des états-majors à l’arrière du front, la zone de repos, le front. Une fois encore, les moyens sont mis pour reconstituer dans les grandes lignes ces lieux. Toutefois, à plusieurs occasions, ce sont plus des scènes de manœuvres d’automne d’avant-guerre qui s’offrent au spectateur. C’est le cas quand le 57e RI arrive dans le village. Drapeau en tête, les hommes forment les faisceaux et partent boire au troquet.

Plus tard, au repos, tout est bien rangé, les hommes sont bien propres et sont réellement au repos ; pas de corvées pour les uns, juste du repos dans une grange à la propreté digne… du cinéma.

Les tranchées et les combats ne sont pas ridicules. La reconstitution est aidée par les uniformes le plus souvent corrects et les accessoires nombreux.

La présence d’un aumônier militaire au front est un élément peu montré au cinéma. Il sert à annoncer par une périphrase une prochaine attaque, confirmée par l’officier dans la foulée. Le seul élément un tant soit peu dramatique est l’annonce de la disparition de l’amoureux de Madeleine. C’est l’occasion d’évoquer les mots rassurants qui pouvaient être envoyés aux familles mais qui ne reposaient pas sur la réalité.

Pas d’exode, pas de combat à proprement parler à l’exception d’une courte évocation de la charge d’Antoine, pas de morts (on voit même un figurant passer à côté d’une explosion et continuer son chemin), pas de privations pour les civils ou de travail pour les femmes : la vision de la guerre est très simpliste et ne cherche pas à s’éloigner d’une histoire légère et de quelques mélodies. Seule exception : Madeleine est marraine de nombreux soldats, ce qui fait l’objet d’une scène complète. On la voit ci-dessous en train de répondre à tous ceux qui lui ont écrit pour la sainte Madeleine.

Quand Madeleine devient infirmière, c’est dans sa commune. Le théâtre aux armées organise une représentation avec chanson et théâtre.

On reste finalement dans un style de film, proche du comique troupier de l’entre-deux-guerres.

- Et ce qui ne va pas

Le scénario suit des objectifs narratifs qui ne vont pas de pair avec une historicité rigoureuse. Plusieurs détails ne vont pas. Le choix du 57e RI dans la Marne est étonnant. Ce régiment, caserné en Gironde était bien loin de là.

Une femme au front ? C’est juste pour mieux montrer le caractère trempé de Madeleine, rien de réaliste ici.

De même, les soldats britanniques dans la Marne (Écossais et Anglais) permettent un tour de chant, mais ce secteur était en 1915-1917, 100 % tenu par des troupes françaises.

Pour finir, les aventures avec les Américains ne sont pas réalistes. En effet, le gendarme qui vient d’arrêter Antoine dans son rapport énonce la date précise de la séquence : 25 mai 1917. Or, les Américains ont déclaré la guerre en avril et les premiers Sammies ainsi que le général Pershing débarquent en juin 19171.

Pire, une fois qu’elle a quitté le secteur américain, elle arrive dans le secteur belge ! On serait donc en Belgique, seul espace où combattaient les Belges. Cette séquence ne correspond donc à aucune réalité du terrain. Madeleine y croise même le roi, laissant l’impression de faire référence à tous ces belligérants plus pour plaire au public de ces pays que pour nourrir utilement le récit.

Le caporal devenu sergent Beauguitte, capturé, réussit à s’évader et à revenir en France. On le retrouve partant en permission alors qu’il est au front. Or, les évadés n’étaient pas renvoyés au front en France afin d’éviter les conséquences d’une nouvelle capture.

Le film se complaît à montrer des soldats décorés. Ce sont d’abord les officiers aviateurs, puis les soldats. Mais dans les deux cas, le ruban utilisé pour la Croix de guerre n’est pas bon : il comporte bien trop de lignes rouges et vertes.

- À propos de deux acteurs et de deux détails

On retrouve avec plaisir des acteurs ayant déjà tourné dans des productions cinématographiques sur la Grande Guerre. C’est le cas de Noël Roquevert2 qui a tourné dans Les Otages en 1939 et qui aura le rôle d’un ancien combattant en 1959 dans Archimède le clochard. Il campe ici un commandant de 2e Bureau (service de renseignement) dupé par Madeleine.

Autre acteur ancien-combattant et aussi vu dans Les Otages, Pierre Larquey joue le rôle du curé de la commune amusé par la jupe courte « à la dernière mode parisienne ».

Le film comporte deux scènes d’assaut : la première, durant quelques secondes au milieu du film, illustre la guerre de tranchées ; la seconde dans le dernier tiers du film évoque l’acte de courage du Zouave Pichot. C’est en fait le même décor. Les deux scènes appartiennent clairement au même ensemble.

Les cartouchières sont un détail important qui démontre une connaissance ou des conseils pertinents pour représenter correctement les soldats de cette époque. Ici, elles sont bien pleines.

Mais si elles le sont dans l’exemple ci-dessus, un peu plus loin on constate que la troisième cartouchière qui se trouve au dos du ceinturon est vide, tout comme les cartouchières des soldats belges. Ce n’est donc pas un sans faute à ce niveau.

- En guise de conclusion

Le film a cela d’étonnant qu’il mélange le burlesque et la romance dans un film dont le contexte tragique est effacé. Observer des uniformes réalistes ne suffit pas à en faire une œuvre indispensable dans une filmographie sur l’armée ou la Première Guerre mondiale. D’autant que tout tourne autour du personnage fictif de la Madelon proposé par une chanson et auquel le scénariste a voulu donner une existence. Ce n’est d’ailleurs pas la première tentative de transposer le personnage sur grand écran. Dès 1937, La fille de la Madelon proposait une version sur grand écran du personnage.

Le film eut un succès réel, gagnant des prix et permettant à Line Renaud d’ajouter quelques titres à son répertoire d’interprète. Il serait intéressant de connaître la place de cette interprétation dans le succès de la chanson et dans son maintien dans la mémoire collective d’un texte déjà vieux de plus de 40 ans en 1955.

- Pour aller plus loin :

Un résumé très complet de l’histoire du film et la présentation de son casting :

http://php88.free.fr/bdff/image_film.php?ID=9607

Interview de Line Renaud à RTL en 1955 développant son lien avec la Première Guerre mondiale :

https://play.rtl.lu/shows/fr/la-boite-a-archives/episodes/r/3278689

Revenir aux autres films & documentaires

- Sur l’entrée en guerre des États-Unis et l’arrivée progressive des troupes : https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/1917-lentree-en-guerre-des-etats-unis ↩︎

- Le résumé de son parcours de mobilisé pendant la Première Guerre mondiale sera développé dans l’article sur le film « Les Otages » ↩︎

Superbe reportage sur un film visionné il y a déjà bien longtemps … Qui se souvient que Patrick Dewaire enfant a joué dans ce film …

Cordialement