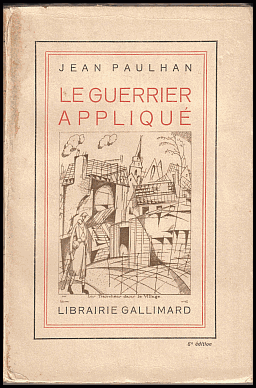

PAULHAN Jean, Le guerrier appliqué, Librairie Gallimard, Paris, 1930. 156 pages.

Si en lisant le début du texte on se demande si on lit un roman ou une autobiographie, à mesure que l’on avance dans les chapitres le doute s’efface. Jean Paulhan narre bien son expérience de combattant. Mais il n’en fait pas une simple narration. Il utilise quelques personnes, quelques situations pour partager avec le lecteur certaines réalités de la guerre. Au premier abord, la narration peut paraître classique (montée au front, premières impressions, premières pertes, premiers combats) et décevante car sans repères chronologiques ni précisions sur la localisation. Mais là n’est pas le but de l’auteur : il développe des thématiques bien peu mises en avant dans les témoignages, les romans et autres récits. Il développe les thèmes de l’indifférence, l’individualisme, la perte des repères de la vie civile.

L’expérience de combattant de Jean Paulhan n’a pas été longue : il fut blessé le jour de Noël 1914. Courte mais marquante. Quelques mois de la guerre, les tranchées, les premiers morts. Il est vrai que l’auteur ne livre pas un texte rigoureux sur les événements vécus : il a sélectionné pour ses thèmes des situations, il a regroupé des événements réels qui se sont déroulés à différentes dates. Il a reconstruit ce qu’il a vécu pour le faire comprendre à ses lecteurs, tout en allant à l’essentiel. Ce qui est important n’est pas une bataille, une date, un lieu mais l’expérience humaine inédite, tragique pour ces combattants.

Derrière les étapes « classiques », départ du dépôt, trajet pour arriver au front, puis en première ligne, l’assaut, des thèmes récurrents dans la littérature de cette guerre (la mort, les camarades, l’assaut), on a une organisation en courts paragraphes (sortes de saynètes qui font penser à une pièce de théâtre) autour des grands thèmes. Cela rend le texte différent dans sa forme et sur le fond.

D’abord, il évoque l’évolution de sa vision de la guerre. Cette expérience nouvelle, il le dit lui même, avait initialement quelque chose de sympathique (le mot est de l’auteur). Mais quand il arrive au front, sa vision se nuance nettement.

Ensuite, tout son texte tourne autour de deux thèmes : l’indifférence de manière très nette ; son propre regard sur la guerre et sur lui-même de manière plus allusive.

L’indifférence apparaît très vite. Il prend conscience rapidement que ce ne sont plus les règles habituelles qui régissent les rapports humains. Il n’évoque pas ici le rapport entre soldats et officiers mais plutôt l’attitude individuelle. La guerre change les hommes. Il évoque le temps qu’il fait qui ne change plus l’humeur car ce sont les balles et les obus qui ont désormais cet effet. Cette perte de repères de la vie d’avant se retrouve surtout dans l’indifférence vis-à-vis des autres, de leur sort. Un camarade meurt, on passe à autre chose, sa vie continue. On ne semble penser qu’à cela : vivre, peu importe les autres. Sa réflexion sur le deuil est très forte : la tristesse des inhumations dans le civil, la tristesse de la perte d’un proche, tout cela est atténué. Il assiste à une attaque en tant qu’observateur puis comme acteur où il est blessé. Bien que sorti de la zone dangereuse, il a toujours ce regard indifférent en apparence sur ceux qui l’entourent : ici, c’est pour un voisin de lit. La guerre l’a-t-elle changé à ce point, définitivement ?

La galerie des portraits moraux montre bien que toute cette indifférence du temps de guerre n’était qu’une façade. Les souvenirs sont là, plus précis. Malgré son apparente indifférence, il ne les a pas oubliés. Certes, il a écrit peu après son passage au front. Une fois sa propre vie hors de la zone du danger, cette indifférence disparaît, probablement encore plus vite une fois le retour à la vie civile effectué, quand l’inquiétude sur son propre sort a disparu. L’utilisation du temps n’est pas fait au hasard dans ce texte : l’imparfait pour tout ce qui est description, contexte, action répétitive. Dès qu’il passe à l’homme, aux dialogues, aux ressentis, il écrit au présent. Peut-être est-ce aussi une manière qu’a l’auteur de montrer qu’il replonge littéralement dans ses souvenirs, souvenirs qui restent son présent, son quotidien ?

Il écrit aussi au présent pour exprimer ses réflexions sur ce qu’il a vécu. Il lui arrive même à deux occasions de rédiger entre parenthèses une anecdote, au présent, sans rapport apparent avec la narration du paragraphe. Il note ce à quoi il pense et par cet effet accentue cette impression qu’il fait vraiment appel à ses souvenirs.

Il s’agit donc de l’œuvre d’un homme qui se regarde, qui s’analyse à l’aune de son expérience et du temps qui a passé et qui jette un regard éloigné, à première vue sans juger, mais qui est bien une violente dénonciation de toute l’horreur que fut cette guerre, de tout ce qu’elle a obligé à voir, à vivre. L’indifférence choquante et qui nous laisse imaginer en transparence tout le traumatisme. La trace indélébile des horreurs vues est palpable dans la précision des images décrites. Point de sang, de tripes, d’horreurs décrites en détails. Tout tient en quelques mots, une ou deux phrases, sobres, qui suffisent à exprimer ce qu’ils veulent donner à voir au lecteur.

Les portraits des hommes semblent simples, mais on les voit vivre, ils ont une épaisseur car le narrateur nous parle d’eux et les fait parler.

C’est quand on arrive à la fin du livre que l’on prend conscience de la force de ce petit ouvrage de 151 pages de 23 ou 24 lignes qui ne s’est pas dévoilée avant et qui fait qu’on le relit une seconde fois avec un tout autre regard à la fois sur l’auteur, mais aussi sur les hommes dont il nous a fait partager quelques courts instants de vie. Instants choisis, instants courts qui ont dû marquer l’auteur, qui revoyait peut-être ces hommes en écrivant sur eux. Un livre qui se lit une première fois en une heure, et qui se relit.

Cet ouvrage de Jean Paulhan a fait l’objet de nombreuses études et analyses. Cette courte présentation n’a pas d’autres intentions que de donner les impressions du lecteur de cet ouvrage que j’ai été, de présenter ce qui m’a le plus touché dans ce texte. Il ne s’agit donc pas d’une étude complète du texte sur tous ses aspects. Loin de là !

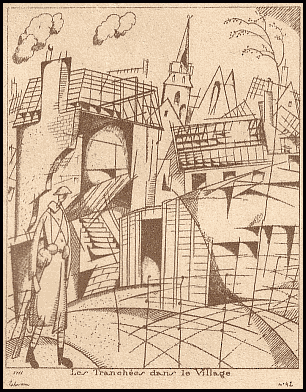

Je terminerai cette présentation par la couverture de l’édition qui m’a été prêtée pour lecture : une gravure de Jean-Emile Laboureur, « Les tranchées dans le Village », appartenant probablement à l’une des trois séries réalisées par l’artiste pendant la guerre.

Retour de ping : Jean Guéhenno : Un cri, entre témoignage et philosophie