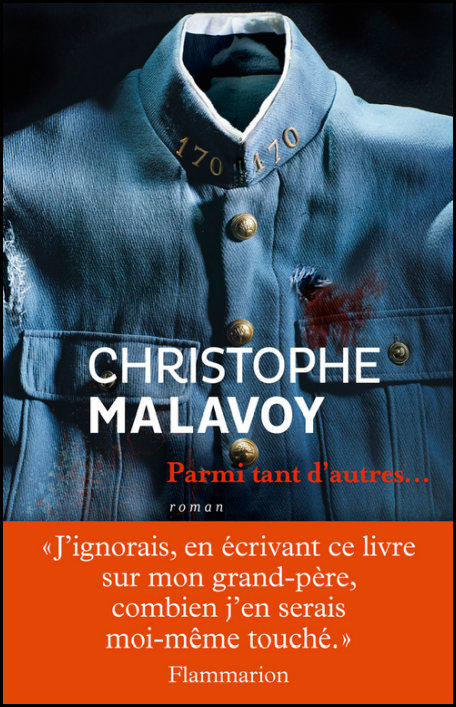

MALAVOY Christophe, Parmi tant d’autres…, Paris, Flammarion, 2014 (1996), 216 pages.

Avertissement : Les citations ne comportent que la mention du chapitre, l’éditeur vendant une version numérique non paginée.

Cet ouvrage est singulier : un acteur célèbre des années 1980-1990 écrit sur son grand-père mort en Champagne en mars 1915. Ce type de travail mémoriel n’est pas inédit. Mais la place de ce roman est particulière du fait de l’aura de son auteur et de la sensibilité de son écriture.

Ce livre remplit une fonction : empêcher l’oubli. Cet oubli lui est clairement insupportable, il le note ainsi dans l’avant-propos : « Pour que le temps n’efface pas le souvenir. Pour mettre toujours de l’encre sur les mots ».

Un travail douloureux et compliqué

Transmettre ses propres émotions, sa propre sensibilité au lecteur est une tâche ardue, souvent impossible. Dans l’avant-propos de la seconde édition qui revient sur le succès de la première, Christophe Malavoy ne cache pas la difficulté qu’il eut à se plonger dans l’agonie de cet homme. Car c’est bien de cela dont il s’agit : imaginer les derniers jours d’André Malavoy, de sa montée en ligne, sa blessure puis ses longues journées d’agonie. Il s’agissait aussi de mettre ces dernières en parallèle avec la vie de sa jeune épouse de 22 ans enceinte et dans la dernière période de sa grossesse.

Christophe Malavoy a fait des choix. Il n’est pas parti sur une biographie strictement historique, mais sur une histoire romancée. Il a utilisé les sources à sa disposition (documents de famille conservés), sa propre histoire le reliant à ce grand-père, quelques objets (une montre, des binocles, des photographies) et sa propre vision de la guerre pour proposer un récit mélangeant le tout. L’articulation entre les différentes temporalités se fait sans difficulté grâce à des transitions intelligemment construites.

Chaque chapitre, dénué de titre, suit la chronologie globale qui part de la préparation de l’attaque et se termine à l’annonce du décès à la famille. Il s’intéresse également à une thématique, un lieu, un personnage annexe. L’auteur ne reste pas descriptif : il invite le lecteur à suivre sa grille de lecture, très critique vis-à-vis de ceux qui ont conduit son grand-père à une mort certaine, tout en imaginant. Il crée des dialogues, met en scène son grand-père entouré des noms recueillis : ses soldats, un prêtre… On est bien dans le scénario qu’il imagine.

- En résumé

Dans le chapitre 1, Christophe Malavoy raconte sa « rencontre » avec son grand-père par l’intermédiaire de son uniforme dans une armoire. Il donne des éléments factuels sur la famille et les derniers objets.

Le chapitre 2 nous plonge aux côtés du lieutenant Malavoy en mars 1915 en Champagne. Il accueille les renforts. Arrive ensuite l’ordre de monter à l’assaut sans préparation d’artillerie. Il est touché et évacué.

Le chapitre 3 emmène le lecteur à Saint-Jean-sur-Tourbe où André Malavoy a été soigné et où il est inhumé. Tout tourne désormais autour de l’ambulance installée dans l’église. L’auteur imagine les blessés, le personnel soignant, les soins et surtout les mots de son grand-père.

Direction Paris pour le chapitre 4, là où vivait Odette Malavoy, son fils et sa tante Eva. On y trouve des descriptions qui semblent provenir de l’observation de photographies de famille, par exemple lors d’un séjour en Hautes-Pyrénées. Le chapitre se termine sur une lettre écrite par Odette à son mari : le lecteur sait qu’à ce moment, André est déjà agonisant.

Le chapitre 5 s’intéresse à la foi, suivant l’aumônier militaire, abordant la mort et la prière.

Dans le chapitre 6, on suit les soins pour André mais aussi les dialogues avec le médecin et les pensées introspectives de l’agonisant. Il se remémore aussi des moments importants de sa vie. Dans ce chapitre, Christophe Malavoy raconte la rencontre de son grand-père et de sa grand-mère. On est bien dans une reconstruction de l’auteur car il explique qu’« il y a une légère différence d’âge » et qu’André venait donner des cours de latin et de grec pour financer ses études. Or, il a environ 29 ans ans et elle 17. Étudiant, vraiment ? Il est vrai en tout cas qu’Odette était bachelière.

Le septième chapitre est le récit de l’évacuation jusqu’au poste de secours, avant son arrivée dans l’hôpital de campagne dans l’église déjà présentée. Le tout est écrit avec le point de vue des deux brancardiers. Le périple de cette évacuation est mis en parallèle avec la vie paisible et insouciante des civils.

Une grande partie du chapitre 8 repose sur un échange entre Odette et sa tante autour de l’incompétence des chefs. Ensuite, c’est la préparation d’un colis par Odette.

Le chapitre 9 est écrit autour des pensées introspectives d’André : ses regrets, ses espoirs…

Dans le chapitre 10, André poursuit ses réflexions introspectives et échanges avec un soldat malade et une jeune habitante.

Une nouvelle cohorte de blessés arrivent dans l’ambulance dans le chapitre 11. À travers la lecture d’un article de presse, l’auteur réalise une violente critique de la propagande par ses personnages. Ils en profitent pour se plaindre du contraste entre la vie au front et la vie qui continue paisiblement à l’arrière. Christophe Malavoy termine ses réflexions par un questionnement dans l’esprit de son grand-père agonisant sur ce qu’il restera de lui après. Cette autre thématique récurrente dans le livre est en lien direct avec les interrogations personnelles de l’auteur. La réponse est en tout cas positive ici : il restera des objets, des lettres.

Dans le douzième chapitre, Christophe Malavoy reprend un texte d’André provenant d’un carnet. Toutefois, c’est un écrit de l’auteur car il est trop dense, trop précis, trop factuel, trop structuré, trop centré sur les questions de l’auteur et donc trop analytique pour ne pas être une création littéraire.

Une évacuation d’habitants du village est au cœur du chapitre 13. C’est en fait une métaphore de la vie d’avant qui s’en va, remplacée par la mort, la guerre et l’oubli. Christophe Malavoy en fait un âge d’or paisible, simple.

La fin de l’agonie d’André est le sujet du chapitre 14. Tout commence par l’arrivée du colis d’Odette qu’André va pouvoir voir, ainsi qu’une photographie.

C’est en fait une mort très cinématographique que nous propose l’auteur, pour ne pas dire cliché qui nous rappelle que l’on est dans un roman.

C’est dans de terribles circonstances une mort paisible, entourée du réconfort de ses proches, de l’image de sa femme. L’auteur lui donne, à défaut de la présence, l’odorat (eau de Cologne dans le colis) et la vue.

C’est une mort idéalisée quand on pourrait l’imaginer isolée, douloureuse, comateuse voire inconsciente d’un homme toujours plus affaibli à mesure que les jours passent. C’est probablement la mort que Christophe Malavoy espère pour son grand-père. D’ailleurs progressivement l’auteur reprend sa place. On ne parle plus d’André mais de « Grand-Père » avec les majuscules. La fin montre sa volonté de donner de la chaire à ce mort. Il le fait en redonnant une identité à un mort parmi tant d’autres comme le dit le titre :

« Il mourut.

Le lieutenant André M. était mort.

Grand-Père n’était plus. »

Un anonyme, à qui on rend son nom puis avec qui on construit un lien fort.

Le chapitre 15 reste dans le village une fois qu’André est décédé. L’auteur imagine le transfert de son corps vers le lieu d’inhumation, ses effets regroupés pour être envoyés à la famille. Il évoque l’arrivée de nouveaux blessés, une vie atroce qui continue.

Le chapitre 16 nous rend spectateurs de l’annonce du décès à une jeune épouse de 22 ans, enceinte. C’est donc l’atroce annonce, dans un délai trop court pour être réaliste, surtout accompagnée de sa citation et sa Légion d’honneur. L’auteur imagine la réaction de cette femme qu’il a bien connue et ouvre sur la suite : mère de deux fils mobilisés en 1939, résistante arrêtée, envoyée à Fresnes puis deux ans à Ravensbruck, jamais remariée et décédée en 1984.

- Quelques éléments factuels sur la carrière militaire d’André Malavoy

André Malavoy est de la classe 1900. Il est né dans une famille bourgeoise où le père est lieutenant-colonel d’artillerie à Bordeaux. Étudiant au lycée Henri IV, il est dispensé en raison de la présence d’un frère au service, il ne doit faire qu’un an de service actif. Mais à la visite médicale réalisée lors de son incorporation au 12e RI en novembre 1901, il est réformé temporairement en raison de problèmes cardiaques. Toutefois, il est réincorporé le 14 novembre 1902 suite à la décision de la commission de réforme de Perpignan, pour une année de service actif.

Grâce à son niveau d’études (il est étudiant en droit à son incorporation), il obtient le certificat d’aptitude à l’emploi de sous-officier dans la réserve. De ce fait, il est caporal dans la réserve dès le 25 septembre 1903 puis sergent en 1904. En 1906, il devient sous-lieutenant de réserve au 34e RI. C’est dans ce régiment qu’il participe à plusieurs périodes d’exercices, en 1907, puis en 1908. Pour ce dernier, il intègre l’encadrement du régiment de réserve, le 234e RI.

Donnant satisfaction à ses supérieurs, il devient lieutenant de réserve en 1910, participe à une nouvelle période d’exercices en 1912, une dernière fois au 34e RI.

Il se marie le 10 avril 1912 à Champniers, en Charente, avec Odette Modenel née en 1892 et donc âgée de 20 ans. Il est alors rédacteur au secrétariat particulier du Préfet de la Seine et demeure à Paris. On note la présence de la tante d’Odette, Eva Laroche le troisième personnage important du roman de Christophe Malavoy, comme témoin de la mariée.

Il est affecté au 170e RI le 25 mars 1914, peut-être en lien avec sa résidence à Paris. C’est dans ce régiment qu’il est mobilisé et qu’il arrive le 2 août 1914. Il n’apparaît pas dans les états nominatifs des officiers du régiment dans son JMO, ce qui indique qu’il est resté au dépôt jusqu’à son affectation au 96e RI le 11 décembre 1914.

Blessé le 6 mars 1915, rien ne dit dans le JMO qu’il n’y eut pas de préparation d’artillerie. Il est évacué à l’ambulance 3 du 16e CA et y décède le 14 mars 1915 à 7h30 du matin.

La consultation de son dossier d’officier permettrait de compléter ces éléments factuels par des rapports et surtout des éléments précis sur son parcours pendant le conflit.

- Les questionnements du lecteur

Les choix de Christophe Malavoy ou de son éditeur font que des questions du lecteur restent sans réponse. La capote de la couverture est-elle un objet de famille ou un simple choix graphique de l’éditeur comme souvent ? Si c’est ce dernier cas, le choix est peu pertinent. Mobilisé au 170e RI, il est blessé mortellement au 96e RI.

Il est dommage que quelques pages n’aient pas été consacrées à un portrait de ce grand-père, que ce soit par images soit avec des mots. Une vision plus classique et biographique manque afin de renforcer le souvenir construit autour de ce roman.

Si l’auteur évoque les souvenirs personnels marquants autour de ce grand-père, il est dommage que dans la seconde édition, il n’explicite pas ce qui lui permit de passer du projet d’écriture à sa publication dans une grande maison d’édition. La mort de son père en 1991 a-t-elle été un déclencheur ? Ou bien ce texte a-t-il été le fruit de longues années de maturation ? On ne peut pas lui faire le reproche d’avoir été opportuniste pour la date de publication initiale (1996), hors de tout contexte commémoratif.

Comment Christophe Malavoy a-t-il construit son roman ? Est-ce sa seule imagination ou s’est-il aidé de lettres échangées avec le prêtre, le médecin, l’infirmière, les camarades d’André ? Est-ce que ce sont ces mots qui ont étayé son récit ?

- Une œuvre qui perdure

La publication d’une seconde édition enrichie d’un avant-propos est déjà un signe que l’ouvrage trouva son public. Sa publication en parallèle au Livre de Poche en est aussi la traduction.

Christophe Malavoy continua son travail de mémoire en réussissant à réaliser une version téléfilm de cette histoire moins de 10 ans plus tard, Ceux qui aiment ne meurent jamais.

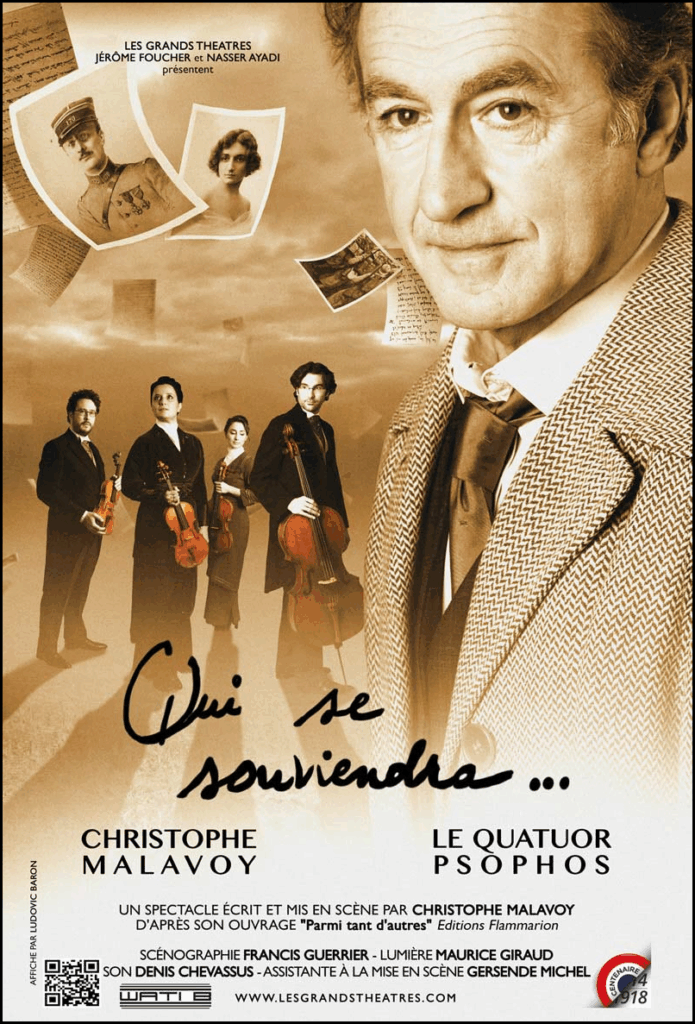

2014 fut aussi l’occasion de proposer une version théâtralisée, en musique de son travail.

- En guise de conclusion

Écrire sur un ancêtre mort à la guerre, l’esprit chargé de multiples émotions, est un travail complexe et difficile. La lecture d’autres travaux rendus illisibles par un fils ou un petit-fils me semble plus commune que les écrits réussissant ce passage mémoriel. Ici, on perçoit certaines clefs de lecture du conflit de l’auteur, mais sans que cela ne prenne le pas sur sa volonté de dire simplement ce que vécut sa famille.

Christophe Malavoy a réalisé ce roman mélangeant histoire documentée et travail d’imagination reposant sur sa propre sensibilité exacerbée sur le sujet. Cela donne un écrit mémoriel très intéressant quant à la transmission familiale de ce drame et sa retranscription en mots. Le lecteur n’est jamais trompé car la couverture indique visiblement « Roman » et les passages dialogués sont entre parenthèses.

Ce roman toucha un lectorat pouvant se retrouver dans les mots et les questionnements de ce petit-fils 80 puis 100 ans plus tard. Il eut un succès certain, conduisant à une édition augmentée en 2014, une version théâtralisée qui tourna en France pendant plusieurs années et un téléfilm. Il n’en reste pas moins une fiction qui aurait pu être augmentée d’un vrai travail biographique sur André Malavoy.

- Pour aller plus loin :

Découvrir les premières pages sur le site de l’éditeur : https://editions.flammarion.com/parmi-tant-dautres/9782081352827

Interview de Christophe Malavoy, parrain de la rose « Garance » en 2014 : https://www.estrepublicain.fr/actualite/2016/03/04/un-rosier-contre-l-oubli

Pour en savoir plus sur le téléfilm tiré de ce roman :

- Sources :

Archives départementales des Pyrénées orientales

1 R 450 : fiche matricule de Malavoy Fernand Auguste André, classe 1900, matricule 59 au bureau de recrutement de Perpignan.

Archives départementales de Charente

3E 81/28 : état civil de la commune de Champniers, 1912, acte de mariage n° 7.

https://lasource.archives.lacharente.fr/ark:/61904/s00552b5fd9d0056/img:FRAD016_3E_081_0028_211

Archives de Paris

5D 211 : état civil du 5e arrondissement de Paris, acte de décès n° 934.

Son dossier de la Légion d’honneur n’est pas disponible en ligne sur la base Léonore.

Service Historique de la Défense

SHD GR 26 N 672/1 : JMO du 96e RI, volume 1.

SHD GR 26 N 707/13 : JMO du 170e RI, volume 1.

J’avais été très marqué par un interview de Christophe Malavoy à l’occasion d’une commémoration du 11 novembre surement en 2015 qui parlait de son grand-père mort pour la France et du devoir de mémoire…et ces propos émouvants m’ont donné l’idée d’aller, à l’occasion du centenaire de la bataille de la Somme, sur les lieux mêmes à Biaches sur la colline de la Maisonnette où avait été tué mon grand-père le 15 juillet 1916. Au petit déjeuner de la chambre d’hôtes que nous occupions il y avait des anglais et canadiens qui effectuaient le même parcours de mémoire… l’occasion de beaux moments de partage … et de se mettre à l’écriture sur la vie de mon grand-père.