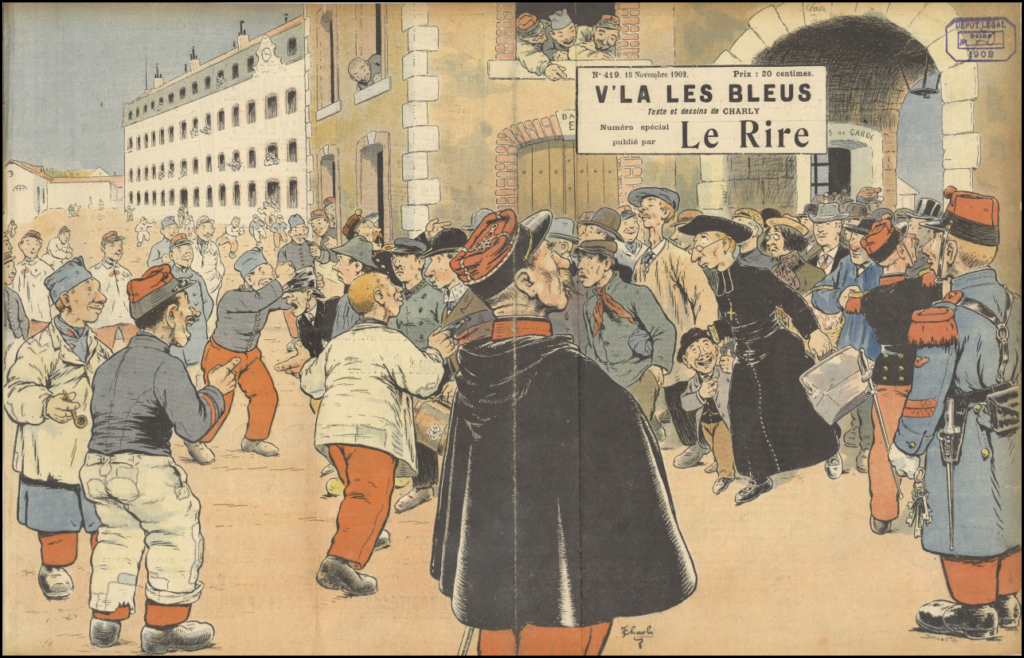

Cette étude d’un dessin de Charly s’intéresse à l’arrivée des jeunes recrues, les fameux « bleus » à la caserne. Il traite avec férocité ce moment de la vie militaire dans une image au format double puisqu’occupant la couverture et le dos de la revue « Le Rire » du 15 novembre 1902. La date n’est pas choisie au hasard : c’est la période à laquelle les nouvelles recrues arrivaient.

- L’universel pour faire sourire

Charly dessine des fantassins. C’est l’arme qui dispose le plus d’hommes, c’est l’expérience qu’il a connue. La majorité des hommes ont eu cette expérience de l’arrivée à la caserne, mais aussi, l’année suivante de l’accueil des bleus. Le cérémonial existe depuis que le service est devenu obligatoire pour tous. Pour rendre encore plus universelle cette situation particulière, Charly se garde de montrer un quelconque numéro de régiment. Ni les cols ni les képis n’en ont.

- Un monde fermé

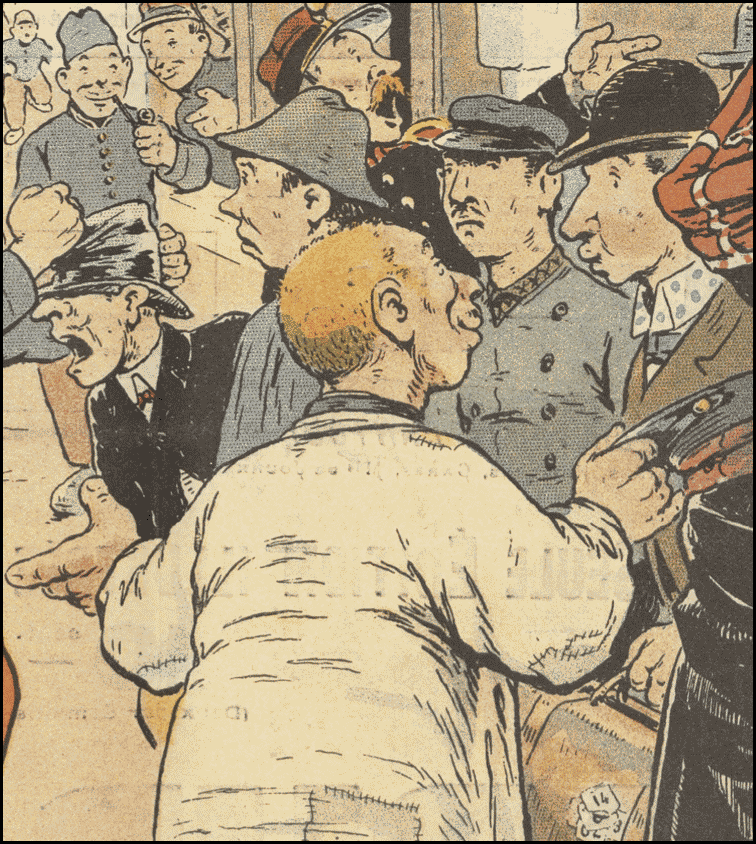

Compte-tenu des mesures à prendre pour accueillir les nouveaux conscrits et des dates officielles établies par le Ministère de la Guerre, difficile de ne pas savoir qu’un nouveau contingent arrive. L’image veut montrer le moment exact où le groupe entre dans la caserne.

Charly nous enferme dans cette cour de caserne. Il nous met dans la position des « anciens » qui voient arriver les « bleus ». Comme pour ces derniers, notre horizon se limite désormais à cet espace fermé par la porte d’entrée et le casernement. Les seules ouvertures sur l’extérieur sont ce qui dépasse du mur, à savoir un toit à l’arrière-plan, ce qui est visible de la fenêtre et par la porte d’entrée. C’est donc dans un monde fermé que ces jeunes hommes arrivent, quelle que soit leur origine. Un monde sur lequel ils n’ont plus aucun contrôle.

Cette représentation reprend des éléments d’architecture qui parlent au lecteur de 1902. Ce type de casernement avec ses toits à la Mansart et son horloge centrale est fréquent dans les villes de garnison.

La porte est plus originale. Si les entrées avec grilles sont de loin les plus fréquentes, il existe des exceptions. Une en particulier, en région parisienne, est célèbre : c’est l’entrée de la caserne de Vincennes, la même que l’on utilise aujourd’hui pour accéder au Service Historique de la Défense de Vincennes.

https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/26470#0

Il y a évidemment des différences flagrantes entre le dessin et l’exemple de Vincennes, mais il s’agit juste de montrer que ce type d’entrée n’est pas impossible. Le dessinateur, sans chercher à représenter une caserne particulière, probablement toujours dans l’idée de rendre son dessin universel, mais il additionne des éléments architecturaux plausibles.

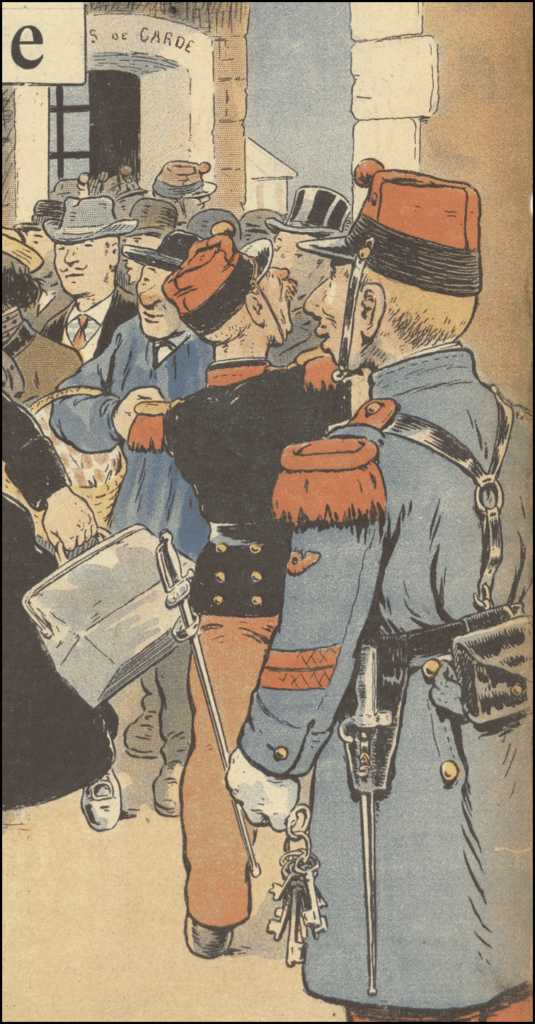

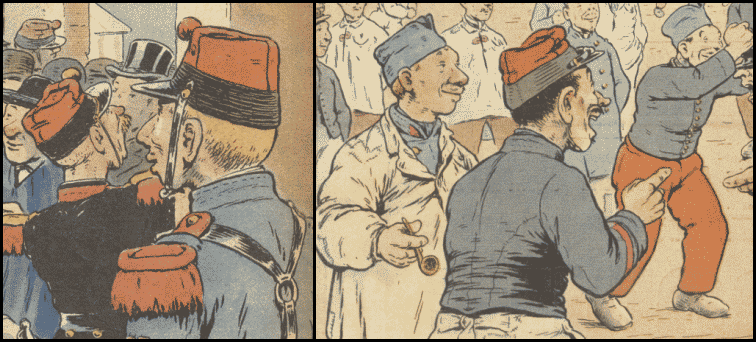

Il ajoute des éléments réalistes comme le poste de garde à l’entrée dont les soldats ont les paulettes et le képi à pompon. Le caporal au premier plan à droite en est une bonne illustration. On voit à l’arrière-plan la guitoune à l’entrée et quatre soldats de garde.

- Une arrivée attendue

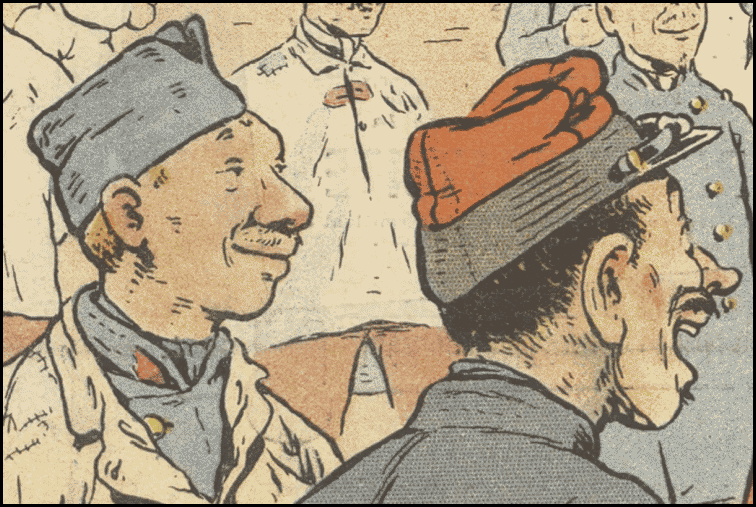

Les soldats se précipitent pour observer l’arrivée des nouveaux. Ils accourent ou observent depuis les fenêtres.

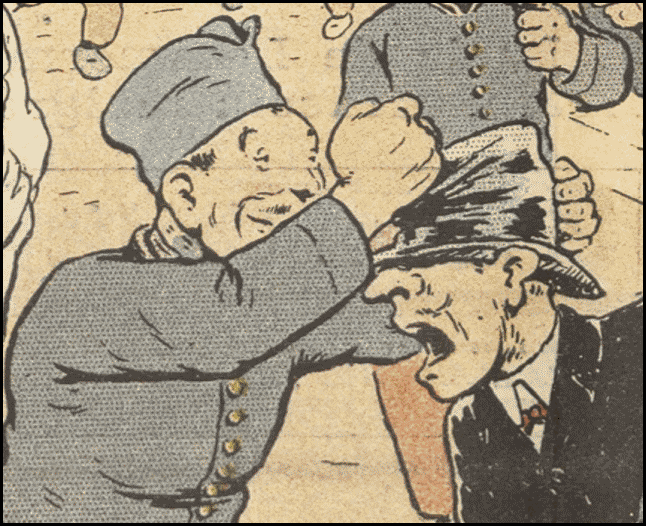

On pourrait imaginer que l’arrivée de personnes de l’extérieur est vue comme un apport de fraîcheur dans ce monde normé qu’est l’armée. L’image montre qu’il n’en est rien. Les jeunes encore civils sont accueillis comme des bêtes de foire. Les soldats se précipitent pour les voir et leur accueil n’est pas bienveillant. Il est fait de railleries, de moqueries comme l’attestent les différentes postures prises et les visages.

Un soldat s’avance et imite un majordome qui souhaite aider un arrivant. On devine que l’intention n’est pas aussi bienveillante mais plus ironique. S’agit-il pour lui de trouver un bon bleu en mesure de lui payer la tournée à la cantine ?

L’accueil d’un soldat est même pour le moins décourageant : il écrase le chapeau sur le crâne d’un bleu.

Les officiers sont occupés à faire entrer le groupe dans la caserne et ne s’occupent pas de ce qu’il se passe autour. Le plus grand personnage est un officier qui tourne le dos au lecteur et qui est impassible. Avec son coupe-pluie, il ressemble à un gendarme. Faut-il voir ici une allusion quelconque de la part de Charly ?

- D’un monde varié à un monde uniforme

Certes, on observe deux types de tenues : des uniformes de sortie pour les hommes de garde à l’entrée (sous-officier et soldats), des tenues de travail composées soit d’une veste « ras-cul » et du pantalon d’uniforme (à droite), soit de la veste ras-cul et du pantalon de treillis, soit du bourgeron et du pantalon.

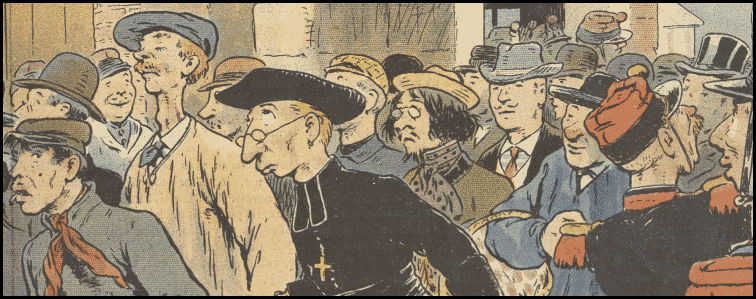

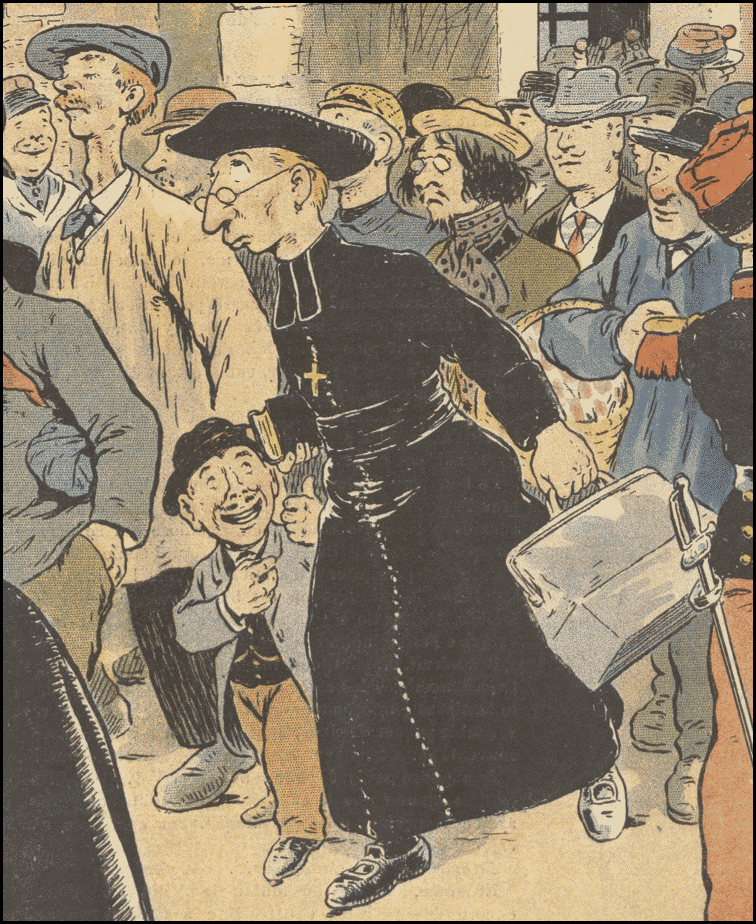

Les tenues des civils sont, au contraire, très variées. Elles reflètent l’origine sociale de ces hommes. Sur l’extrait, on a, de gauche à droite, un ouvrier avec sa casquette, son foulard rouge et son petit baluchon, un prêtre à la tenue noire reconnaissable, un artiste avec ses lunettes et son foulard, un homme avec cravate et chapeau, probablement travaillant dans un bureau, un agriculteur avec sa blouse bleue et son panier, un bourgeois avec son haut de forme à l’arrière-plan.

Deux personnages posent question dans cet ensemble : le prêtre et le nain. En effet, en 1902, la règle est simple : moins d’un 1,54 m signifie exemption automatique de service militaire. Avoir mis une personne de petite taille dans ce flot de civils n’est pas réaliste et rappelle que nous sommes face à une caricature. D’ailleurs, il est placé à côté du personnage le plus grand, dont le cou est exagérément long.

L’appel de la classe se faisant l’année des 20 ans, c’est trop tôt pour avoir un prêtre parmi les conscrits. Depuis la loi de 1889, surnommée loi des « curés sac au dos », il y avait les séminaristes et les élèves ecclésiastiques. Mais la tenue est ici clairement cette d’un prêtre avec la fameuse soutane. Une fois encore, il s’agit pour Charly de caricaturer. Il met à son personnage tous les symboles afin d’appuyer son propos, qu’il n’y ait pas d’ambiguïté pour le lecteur : la soutane à rabat noir, le saturne (chapeau à sommet arrondi), une croix pectorale, la bible à la main, le regard tourné vers le ciel.

- Pour relativiser

La publication, comme son titre l’indique, cherche à faire rire. Derrière cette vision caricaturale de l’arrivée des bleus, il s’agit d’amuser le lecteur avec des éléments exagérés. On a du mal à imaginer une telle cohue ou une telle passivité des gradés, d’autant que l’arrivée des bleus était ritualisée, très administrative dans un monde très normé.

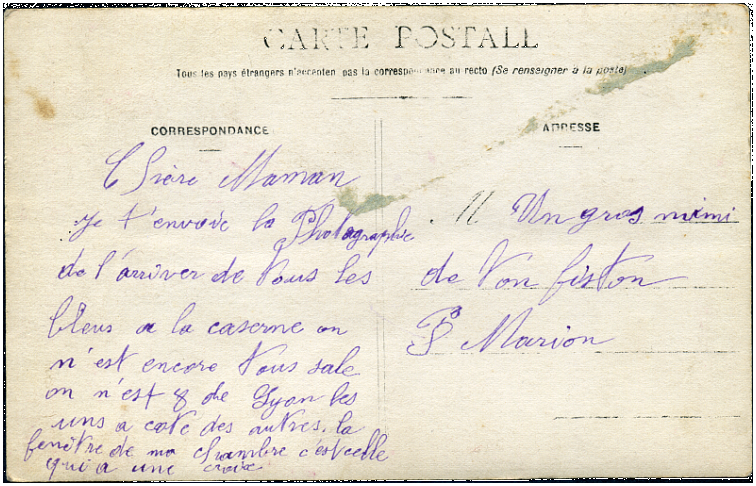

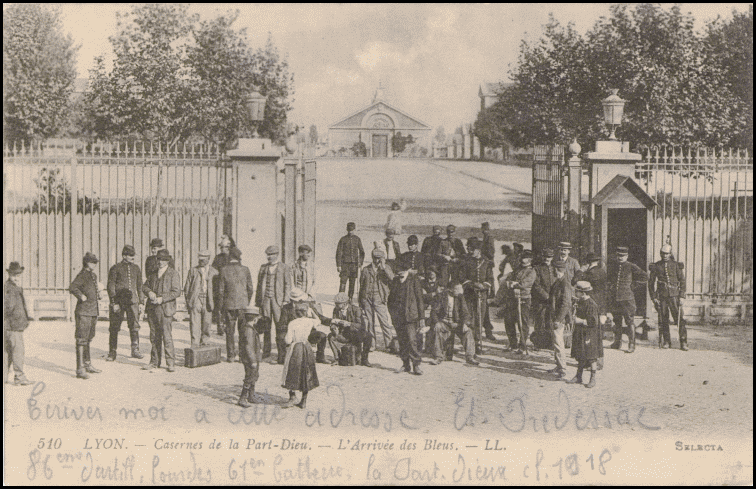

On a aussi des exemples que l’arrivée des recrues était un peu plus calme, sans pour autant ne pas susciter la curiosité des anciens. La photo carte ci-dessous peut sembler anodine. Pourtant les tenues civiles sont surprenantes dans le cadre de la caserne. Le texte au verso nous apprend que le cliché a été pris lors du premier jour de la nouvelle classe. Des militaires sont présents et il n’y a pas la variété de tenues offerte par Charly dans son dessin. L’auteur précise même que tous les Lyonnais se sont mis ensemble : on arrive rarement seul à la caserne.

Autre exemple : ces soldats arrivant à une caserne de cuirassiers à Lyon. Pas de cohue, des jeunes gens avec leur valise et une cour vide, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas une certaine curiosité des soldats présents.

https://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_01ICO0010159f2e88aef1d1

- En guise de conclusion

L’impression générale qui se dégage est celle d’une caserne remplie de dangers pour le bleu. Loin d’être bienveillant l’accueil donne l’image que les anciens sont ravis de voir arriver les victimes de leurs prochaines « farces ». En oubliant bien vite qu’ils étaient les bleus de l’année précédente !

Officiers et sous-officiers obnubilés par les apparences et par la gestion d’un quotidien, ne voient pas la réalité de ce qu’il se passe devant leurs yeux, regardent passivement cet accueil, laissant faire.

Cette impression est renforcée par le reste de la revue réalisée par Charly. La chambrée continue de montrer les bleus victimes de brimades.

Il continue dans la série en montrant en 1905 sa vision de l’entraînement des bleus et des soldats en général et là, ce sont les sous-officiers et les officiers qui « en prennent pour leur grade ».

https://parcours-combattant14-18.fr/charly-3-dans-la-cour-de-la-caserne-1905

- Sources :

Le Rire du 15 novembre 1902, n° 419, numéro spécial « V’là les bleus » texte et dessins de Charly.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1174285c/f9.item

Archives nationales :

LH//2578/30 : Dossier de la Légion d’Honneur de Terrière Charles (1819-1881).

https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/354599

Archives départementales du Lot-et-Garonne

1 R 523 : Fiche matricule de TERRIERE Blaise Louis Charles, classe 1890, matricule 617 au bureau de recrutement de Marmande.

https://www.archinoe.fr/v2/ark:/34204/g0c1b7824857a2d2eb6cf4ff24df04fd7/5b15f8c750f5f7500a3095182ab423fe/1/ZnJhZDA0N18wMDFyMDUyM18wNjE3LmpwZw==

- Pour en savoir plus :

Sur l’Illustré national et sur la place et les apports de Charly :

« L’illustré national, illustre inconnu », par Thierry Groensteen, 2020 :

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique183

Sur la bande dessinée au début du XXe siècle :

GROENSTEEN Thierry, La Bande dessinée en France à la Belle Époque : 1880-1914, Paris, Les Impressions nouvelles, 2022, 192 pages.

Retour à la galerie des recherches sur les photographies d’avant 1914