Il n’y a pas de visuel ou d’affiche pour ce téléfilm. Cette production est le fruit du travail de l’acteur Christophe Malavoy. Après avoir publié l’histoire romancée de son grand-père André Malavoy en 1996, il en fit un scénario et le projet d’une représentation à l’écran. Avait-il imaginé un film ou un téléfilm ? En tout cas si l’on en croit le générique, le dépôt légal fut réalisé en 2002 et la première diffusion en France se fit sur ARTE, aussi coproducteur, en février 2004.

L’investissement personnel de Christophe Malavoy ne fait aucun doute : scénariste, réalisateur mais aussi acteur principal, il est à tous les postes de ce téléfilm. Le livre était une œuvre mémorielle de l’acteur. Son film est-il dans la même logique ?

- Une production inhabituelle

Réaliser un film sur la Première Guerre mondiale nécessite des costumes, des accessoires spécifiques, ainsi que des décors qui ne courent pas les rues. Cela a un coût non négligeable. C’est peut-être ce qui explique que le tout ait été tourné en Russie avec l’aide de la société Globus film, autour de Saint-Pétersbourg. Mais plus encore, la majorité de l’équipe technique et des acteurs est russe, à l’exception de quelques postes et rôles clefs. D’ailleurs ils jouent en russe, ce qui a conduit au doublage de la majorité des dialogues, ce qui n’est pas sans être parfois audible quand un acteur français parlant français échange avec un acteur russe parlant russe doublé a posteriori.

Cela explique également les approximations dans les uniformes, mais il faut le dire qui rendent mieux que certaines productions françaises réalisées à l’occasion du Centenaire comme « Ceux de 14 ». La capote n’avait pas de numéro de col dans un triangle à cette époque.

La principale approximation, liée au lieu de tournage, vient de l’utilisation de fusils russes à l’aspect fort différent des Lebel et de leur baïonnette, le Moisin Magant modèle 1891.

https://essentiels.bnf.fr/fr/image/59baa2a9-6441-431a-82ff-0c9e5f4c648a-fusil-mosin-nagant-modele-1891-avec-baionnette

https://essentiels.bnf.fr/fr/image/d4591e4b-4565-46b7-9b6a-d0355168fef3-fusil-lebel-modele-1886-modifie-1893-avec-baionnette

La représentation des tranchées est correcte dans le contexte du début 1915 et de combats.

Mais comme souvent, les plans sont très rapprochés, évitant de voir que l’espace aménagé est des plus réduit. L’assaut dans lequel André a été blessé est montré, mais sans grande profondeur de champ. Pour terminer, une séquence de combat est marquée par des images très brèves, saccadées. Elle tourne au « cheap » quand un morceau de viande est jeté au fond de la tranchée pour montrer une partie de corps.

On peut juste s’interroger sur la présence d’un fusil mitrailleur Lewis, arme très peu utilisée par l’armée française.

- Une histoire retravaillée

De nombreux détails sont tirés du roman Parmi tant d’autres… Il y a toutefois des différences. Le film démarre au front, dans les lignes françaises. On passe dès la fin du générique à la remise d’objets par le prêtre à Odette, la femme d’André. C’est l’occasion pour le prêtre de raconter en détail l’assaut et la mort d’André après une lente agonie. Leur fils, prénommé ici Albert, fait ensuite l’inventaire du contenu de la boîte : des lettres, un carnet, le portefeuille de son père, sa montre à gousset, ses binocles. Ce sont les objets mis en évidence dans le roman.

On voit déjà le premier choix différent du roman : Albert n’est plus un enfant de deux ans et n’a pas le nom des enfants d’André.

Comme dans le livre, André prépare ses hommes à l’attaque et rassure un jeune soldat. Le film montre l’attente avant l’heure fatidique de l’assaut et par une transition démarre un flash-back sur un souvenir d’André : sa rencontre avec Odette dans le tram. C’est un procédé qui sera souvent utilisé. On passe du front à l’arrière et du présent au passé.

L’assaut est montré mais le téléfilm suit la chronologie des événements, ce que le roman ne faisait pas : les deux soldats qui portent le blessé, l’altercation avec le médecin du poste de secours, la nécessité de l’emmener plus loin à Saint-Jean-sur-Tourbe…

La place de la religion, de l’attente des civils, l’importance du courrier et des colis sont aussi développées. La seconde partie met en parallèle l’agonie du père et la maladie du fils qui doit illustrer le lien qui unit le père et le fils, ceux qui aiment.

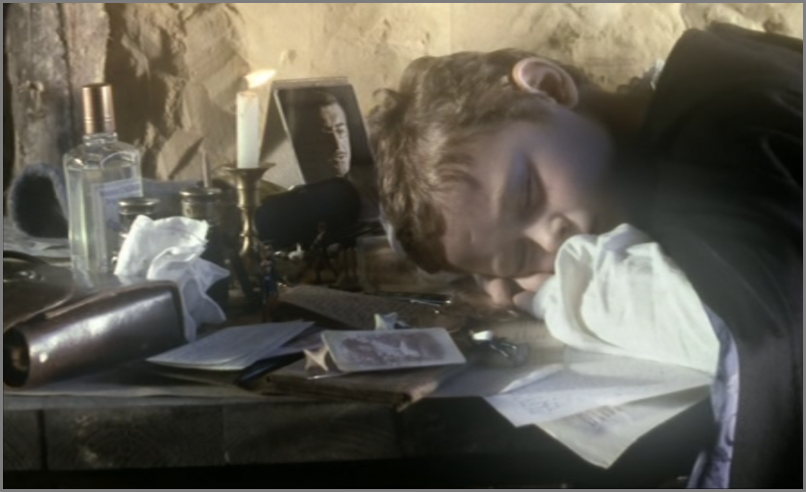

On tombe alors parfois dans l’onirique, comme lorsque des soldats pantins dansent comme des automates sur la musique qu’écoute l’enfant. Le rêve va jusqu’à la rencontre entre le père agonisant et le fils. Les craintes de l’enfant se portent sur son père et sa mère enceinte. On se perd parfois entre le rêve, la réalité et le passé, mais il y aussi de belles idées graphiques comme cette scène où l’enfant rêve autour des objets de son père et la photo qui se met à lui parler.

La mort du père est traitée très sobrement, sans grandiloquence. Il n’est plus alors qu’un souvenir à perpétuer. Cela commence par la remise de la Légion d’honneur à titre posthume à la famille.

Odette et Albert partent ensuite en pèlerinage sur la tombe d’André. Ce moment est l’occasion de reprendre encore plus explicitement le leitmotiv du livre de Christophe Malavoy : ne pas oublier.

Albert rencontre une jeune fille dont le père a été fusillé pour l’exemple. C’est l’occasion de réfléchir aussi sur l’utilité de la guerre, de ce que veut dire « Mort pour la France ». Le film s’achève sur le voyage retour en train, avec un échange de regards entre Albert et la jeune fille difficile à interpréter. Il rappelle celui de son père avec Odette dans le tram. Surtout une transition vers la scène finale qui montre Albert adulte, mobilisé en 1939, dans un train pour le front, la vie et ses hasards continuent.

- En guise de conclusion

Après avoir passé autant de temps à construire son roman sur son grand-père avec une émotion intense qu’il décrit dans son avant-propos de sa seconde édition, ayant ensuite travaillé à la construction du scénario et ayant probablement porté à bout de bras le projet auprès des producteurs, on imagine facilement le soin porté à la réalisation par Christophe Malavoy. Mais surtout, jouer son propre grand-père, sa vie, son agonie doivent être d’une intensité rare, même pour un acteur chevronné.

Ce téléfilm cherche à la fois à raconter et à faire passer des messages. Certains choix, en particulier celui de l’onirisme, rendent parfois le propos peu simple à comprendre pour le spectateur. Le tout donne un téléfilm centré sur quelques moments et quelques personnages, au rythme lent, qui parle beaucoup et qui veut dire beaucoup, parfois trop et trop peu clairement.

- Pour aller plus loin :

Retour sur le roman qui a inspiré ce téléfilm :

Les articles sur ce téléfilm sont très peu nombreux.

Article sur les commémorations en juillet 2015 à Saint-Jean,-sur-Tourbe avec Christophe Malavoy : https://www.lunion.fr/art/504502/article/2015-07-06/saint-jean-sur-tourbe-se-plonge-au-coeur-de-sa-riche-histoire