Les cas sont nombreux dans les registres matricules d’hommes d’un certain âge (des classes les plus anciennes) qui ont terminé la guerre à travailler leurs terres avant d’être démobilisés. Les moissons ne pouvaient se faire sans main d’œuvre, certains agriculteurs étaient donc autorisés à retourner travailler leurs champs. Dès 1915, des certificats pour permissions furent mis en place par l’administration.

Extrait du journal le commerce de Sablé, dimanche 31 octobre 1915.

Permissions agricoles :

Afin d’augmenter la main d’œuvre mise à la disposition de l’agriculture, le Ministre de la Guerre a décidé que les permissions de 15 jours seraient accordées dans la plus large mesure, avec prolongation, à tous les hommes de troupes agriculteurs en service dans les dépôts à l’exception de ceux appartenant au service armée et aux classes 1902 à 1915 inclus et affectés à l’infanterie ou au génie.

Des équipes de travailleurs pourront être fournies partout où elles seront demandées et des chevaux seront mis à la disposition des agriculteurs qui en feront la demande. Cette nouvelle série de permissions prendra fin le 15 décembre.

Allez, une petite digression…

Extrait du journal « Le commerce de Sablé » dimanche 2 janvier 1916.

La délivrance des certificats pour permissions agricoles

On nous communique :

Un militaire de la Sarthe, non agriculteur, s’étant fait délivrer par la mairie de sa commune un certificat attestant qu’il était cultivateur, a bénéficié d’une permission de semailles.

Une enquête faite par son corps ayant constaté qu’il n’utilisait pas sa permission aux travaux des champs, ordre lui a été donné de rejoindre immédiatement son dépôt où il s’est vu infliger une punition de soixante jours de prison.

En portant ce fait à la connaissance des intéressés, mobilisés et maires, j’insiste à nouveau sur la nécessité de ne donner des certificats qu’aux militaires exerçant véritablement une profession agricole.

Les maires qui délivreraient des certificats de complaisance à des mobilisés non cultivateurs, engageraient gravement leur responsabilité.

Le Préfet, P. Bordes

A la fin du conflit, certains hommes des classes les plus anciennes furent « détachés agricoles » : ils restèrent chez eux pour cultiver leurs champs (mais ils auraient pu être rappelés).

Détachés agricoles catégories A et B – 24 novembre 2011

Tous étaient des territoriaux.

- Mais aussi dans la zone des armées

Les RIT sont un peu particuliers. Composés des hommes les plus âgés, ils ont été engagés en première ligne à de nombreuses occasions principalement au début du conflit, et leur devenir a fortement varié. Utilisés pour tenir des secteurs réputés calmes, les régiments de « terribles-toriaux » pouvaient être aussi dispersés en diverses affectations pour des divisions, des corps d’armée, pour travailler à l’arrière du front à de multiples corvées. Ce fut particulièrement le cas à partir de la mise en place des bataillons de travailleurs à l’été 1918.

Voici un exemple de travaux agricoles confiés à la 8e compagnie du 33e RIT. Disons le tout de suite, rien dans le JMO du 33e RIT sur cette mission, et pour cause : il n’y a pas de JMO du 33e RIT !

Mais il y a d’autre pistes faciles à trouver quand le JMO cherché est muet !

- Transcription du document :

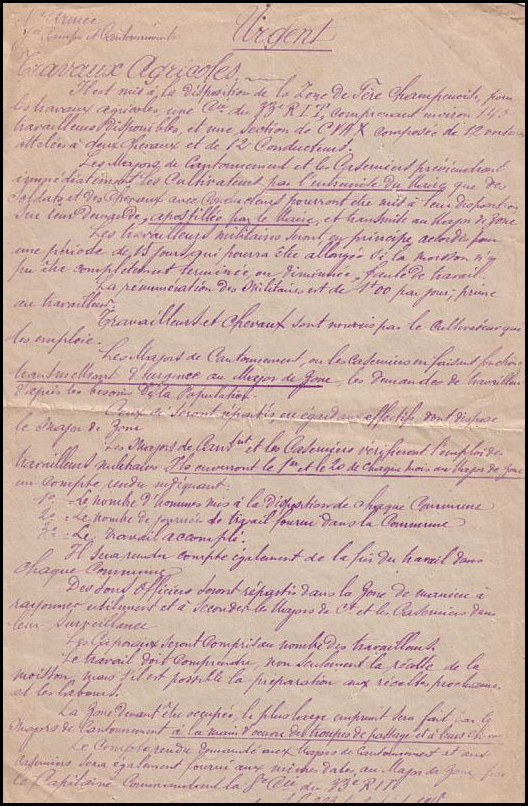

Ve Armée

Intendance Camps et Cantonnements

URGENT

TRAVAUX AGRICOLES

Il est mis à la disposition de la zone de Fère-Champenoise, pour les travaux agricoles, une compagnie du 33e RIT, comprenant environ 140 travailleurs disponibles et une section de CVAX composée de 12 voitures attelées à deux chevaux et de 12 conducteurs.

Les Majors de cantonnement et les caserniers préviendront immédiatement les cultivateurs par l’entremise du Maire que des soldats et des chevaux avec conducteurs pourront être mis à leur disposition sur leur demande, apostillée par le Maire, et transmise au Major de zone.

Les travailleurs militaires seront, en principe, accordés pour une période de 15 jours qui pourra être allongée si la moisson n’a pu être complètement terminée ou diminuée faute de travail.

La rémunération des militaires est de 1F00 par jour, prime au travailleur.

Travailleurs et chevaux sont nourris par le cultivateur qui les emploie.

Les Majors de cantonnement, ou les caserniers en faisant fonctions transmettront d’urgence au Major de zone les demandes de travailleurs d’après les besoins de la population.

Ceux-ci seront répartis eu égard aux effectifs dont dispose le Major de zone.

Les Majors de cantonnement et caserniers vérifieront l’emploi des travailleurs militaires. Ils enverront le 1er et le 20 de chaque mois au Major de zone un compte-rendu indiquant :

1° Le nombre d’hommes mis à la disposition de chaque commune.

2° Le nombre de journées de travail fourni dans la commune.

3° Le travail accompli.

Il sera rendu compte également de la fin du travail dans chaque commune.

Des sous officiers seront répartis dans la zone de manière à rayonner utilement et à seconder les Majors de Cantonnement et les caserniers dans leur surveillance.

Les caporaux seront compris au nombre des travailleurs.

Le travail doit comprendre, non seulement la récolte de la moisson, mais s’il est possible la préparation aux récoltes prochaines et les labours.

La zone devant être occupée, le plus large emprunt sera fait par les Majors de Cantonnement à la main d’œuvre des troupes de passage et à leurs chevaux.

Le compte-rendu demandé aux Majors de cantonnement et aux caserniers sera également fourni aux mêmes dates au Major de zone par le capitaine commandant la 8e compagnie du 33e RIT.

SP223, le 2 août 1918

Le chef de bataillon Schwah, major de la zone 59.

signé Schwah

- Piste 1 : l’Historique

Celui du 33e RIT existe et est facilement disponible sur le net. On y apprend que le 1er bataillon du 33e RIT a été dissous, mais que le 2e existe toujours et c’est celui pour lequel le parcours est le plus détaillé.

Voilà ce que dit l’Historique pour cette période :

« Le 15 juillet, au soir, ordre de repli. La 6e compagnie se rend à Avize, l’état-major et les trois autres compagnies à Pierre-Morains, à la disposition du G. P. A . 5. Le bataillon travail sans relâche à l’approvisionnement des munitions : équipes de jour et de nuit, pendant toute la durée de l’offensive. Le bataillon est ensuite mis à la disposition du général commandant le champ de bataille. Les unités sont dirigées sur les bords de la Marne, dans les villages qui ont le plus souffert, elles s’occupent de l’assainissement du champ de bataille, de la récupération des munitions et du matériel de guerre, puis de la restauration des villages de Reuil, Binson,Orquigny Vandieres, Jonchery, etc ».

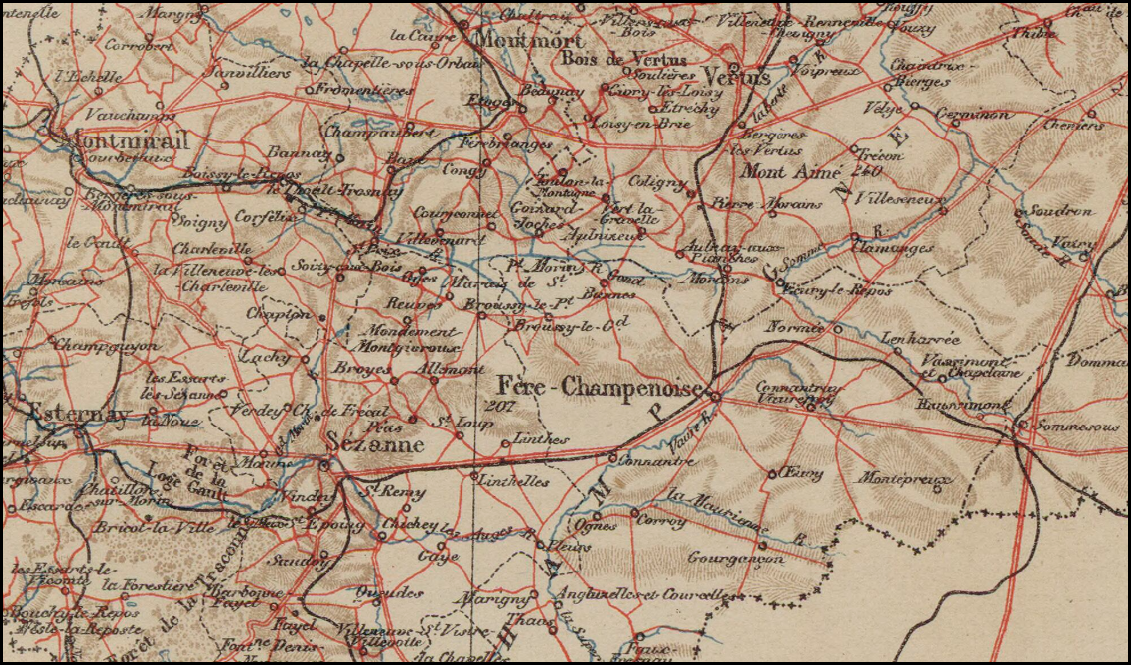

Parmi les missions, il y eut celle de participer aux travaux agricoles dans le secteur, à Fère Champenoise et les communes voisines, reprenant le principe évoqué dans le premier article de ce sujet (mise à disposition d’hommes et de chevaux).

- Piste 2 : Et dans les autres JMO ?

Le document donne quelques pistes : « Ve Armée », « Zone 59 », « Intendance des Camps et Cantonnements » et GPA 5 de l’historique.

Au niveau de la Ve Armée, strictement rien de concluant, les pistes que j’envisageais étant tombées à l’eau, la majorité des JMO s’arrêtant en 1916.

Il y a bien un JMO relatant les déplacements des unités de RIT qui lui sont attachées, mais rien sur le 33e RIT. Rien trouvé sur la zone 59, rien sur le CVAX (en l’absence du numéro de toute façon, c’était peine perdue)…

Seule le Grand Parc d’Artillerie 5 a donné une piste : un magasin avancé était localisé à Fère-Champenoise (on apprend son existence dans le JMO uniquement parce qu’il est bombardé par des avions !). Et c’est justement autour de cette commune que la 8e compagnie du 33e RIT va travailler (Pierre-Morain se trouve à quelques kilomètres au nord). Mais en l’absence de toute mention supplémentaire, impossible d’en dire plus. Pourtant, vu le nombre de comptes à rendre, il y dû y en avoir, des papiers !

Le JMO du 2e bataillon du 140e RIT montre que cette situation se retrouve ailleurs. Arrivés le 21 juillet 1918 en gare de La Ferté-sous-Jouare, « Les Compagnies sont à la disposition des Officiers agricoles de l’Armée, et réparties dans les fermes et villages environnants. Le courrier postal est desservi par le secteur 181 ».

Reims (Environs de). Soldats travaillant au labour des champs.

La Contemporaine, VAL 059/123

- En guise de conclusion

Il est finalement plus difficile de retracer le parcours d’un RIT ou d’un combattant ayant transité par des unités « exotiques » (sous-entendu de l’arrière) qu’un simple soldat de RI… qui nous laisse pourtant déjà si souvent dans le flou !

- Sources :

Service Historique de la Défense :

SHD GR 26 N 800/13 : JMO du 2e bataillon (détaché) du 140e RIT.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527f9678860e1/527f96788a24a

Bibliothèque numérique de La Contemporaine, l’Argonnaute :

Reims (Environs de). Soldats travaillant au labour des champs.

VAL 059/123. https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/9wxqp16mb0v5/e21acd5d-fd09-4976-964a-0a639c581ffd

Gallica :

Fond de carte du département de la Marne :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446132b/f1.item