Raymond Bernard n’est pas un inconnu dans la filmographie concernant la Première Guerre mondiale. Il est le réalisateur des célèbres Croix de Bois de 1931. Le présent film n’est pas à proprement parler un film sur la guerre. C’est d’ailleurs son réalisateur qui l’explique dans une interview donnée à la revue Cinémonde publiée le 29 mars 1939. Il indique « (…) les Otages ne sont pas du tout un film de guerre. C’est l’étude de différents caractères, de différentes familles de Français sur qui pèse et se dissipe la menace de la guerre ». Il conclut « Les réactions psychologiques des individus l’emportent de beaucoup en intérêt, à mes yeux, sur les tableaux dits de guerre, trop vus et trop revus. »

Toutefois, intéressons-nous tout de même à ce long métrage afin de voir la manière dont le contexte de la guerre est traité.

- « Roméo et Juliette en France en août 1914 »

C’est ainsi que l’article de Wikipédia sur Internet1 résume le film. Il y a de l’idée. Voici le synopsis du film. Nous sommes dans le village imaginaire de Champlagny-sur-Marne.

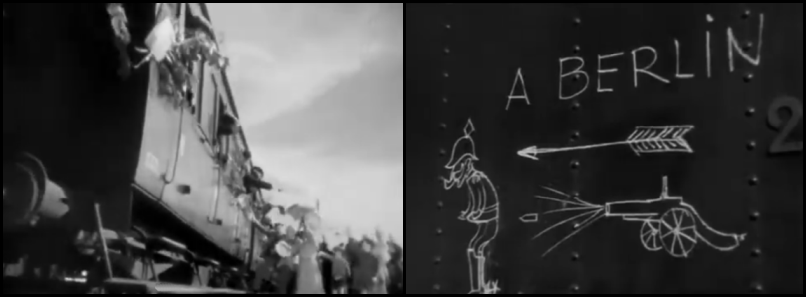

Le lieu est doté d’une gare où commence le film. Le tournage s’est en fait déroulé dans la commune de Chézy-sur-Marne dont on voit le nom sur la carte servant à placer l’avancée allemande. Ce n’est toutefois pas dans la gare de cette commune que fut tournée cette scène, l’architecture des bâtiments ne correspondant pas du tout.

Champlagny est au cœur des querelles entre le maire Adrien Beaumont, athée et jovial, et l’aristocrate local, Antoine Rossignol à propos d’un droit de passage. Plus pour une question de principe qu’autre chose, la terre étant louée pour 99 ans, Rossignol obtient devant la justice le droit de passage à travers la grange du maire pour rejoindre sa terre et éviter ainsi un détour de 500 mètres !

Témoins de la scène depuis leur nid d’amour dans la grange, Annie Beaumont et Pierre Rossignol, enfants des deux antagonistes, amoureux.

Mais alors que Rossignol découvre que la grange est fermée par un mur, le tocsin raisonne. C’est la mobilisation.

Après un mois de guerre, Pierre se marie en secret à Paris avec Annie. Le train raté, Pierre raccompagne Annie en taxi à Champlagny et s’y retrouve bloqué par l’arrivée des Allemands. Cherchant à faire partir discrètement Pierre, Annie est suivie par un officier allemand qui découvre la cachette du couple. Pierre tue le lieutenant allemand. Le maire Beaumont, mis dans la confidence par sa fille, aide Pierre à retourner à Paris et cache le corps.

Hélas, ce dernier est retrouvé le lendemain. Les Allemands menacent la commune d’une répression militaire si l’assassin ne se dénonce pas. Le maire se propose d’être otage pour atténuer les représailles. Au final, 5 otages doivent se désigner. Après moult palabres et un tirage au sort, le maire, Rossignol et trois autres – Fabien l’huissier, le garde champêtre et Tartagnac l’ancien militaire – passent leur dernière nuit libres, sachant très bien le sort qui les attend. Tartagnac se suicide et est remplacé au dernier moment par Rabeau le barbier.

Ils se rendent en avance à la convocation le lendemain matin, sont enfermés dans une cave pour une dernière nuit avant leur exécution le lendemain à 6h00.

Bien qu’Annie ait avoué que c’est Pierre l’assassin et la tentative d’endosser le crime par Rossignol, le sort des cinq otages est scellé. Dernière nuit, accompagnés du braconnier comme sixième larron, tous forment des paires opposées qui finissent par faire la paix, s’unir dans cette dernière ligne droite. Le maire Beaumont se réconcilie avec Rossignol, le garde champêtre avec le braconnier. Tous festoient grâce au ravitaillement apporté par Annie.

Mais dans la nuit, les bombardements se rapprochent. C’est la bataille de la Marne, les taxis qui apportent des renforts. Les Allemands commencent leur retraite et abandonnent leurs prisonniers qui sont libérés par des dragons et des fantassins français. Tous retournent au village dont les habitants cherchaient à savoir quel avait été leur sort.

Dès le retour, Beaumont et Rossignol reprennent leurs chicanes insignifiantes jusqu’à constater que la grange est détruite, mais surtout que leurs enfants tracent une nouvelle route qui met fin aux querelles anciennes, le film se terminant sur Pierre et Annie devant une vue du village.

- Un contexte et des actions réalistes ?

Pour ce qui est du contexte, c’est du tout bon. La mobilisation, le recul français et la bataille de la Marne se déroulent tout au long du film dans une chronologie simple à suivre.

Ce qui est moins réaliste est le parcours du soldat Pierre Rossignol.

– Il est permissionnaire le 2 août 1914 au moment de l’annonce de la mobilisation. Or, les permissions avaient été suspendues fin juillet 1914. Il n’aurait donc pas dû être présent dans sa commune à ce moment ni repartir le lendemain avec les premiers réservistes. Il aurait dû être affecté au régiment d’active, mais il ne l’est pas ce qui permet à son parcours de coller au scénario.

– Il réussit à se marier à Annie alors qu’il est sous les drapeaux et sans l’accord des parents. Cela ne correspond pas aux obligations en cas de mariage d’un mineur (il est dit dans le film qu’il n’a que 20 ans).

– Il rejoint son régiment et participe à l’épopée des Taxis de la Marne. On perçoit un « 5 » sur son col. Le 5e RI est bien un régiment en partie parisien, mais son dépôt est à Falaise, non à Paris. Et ce régiment appartenait à la 6e DI. Or, ce sont quelques bataillons de la 7e DI qui ont été transportés. Mais il s’agissait de permettre à Pierre de participer à la libération de sa commune et de retrouver sa jeune épouse.

Ainsi, dans un contexte réaliste, le scénario a pris des libertés avec l’histoire afin que les deux histoires – celle des pères et celle des jeunes mariés – se rejoignent dans le happy end. Michel Jacquet ajoute une interprétation plus subtile2 : les querelles entre les habitants « sont implicitement mises sur le même plan que celles qui opposent les nations et en soulignent ainsi la vanité ».

Pour ce qui est de la reconstitution de la guerre, elle est particulièrement soignée. Elle commence par l’annonce de la mobilisation précédée par le tocsin. La scène est filmée avec soin, avec en particulier une série de vues en contre-plongée, technique utilisée à plusieurs reprises par le réalisateur.

L’atmosphère particulière du départ des réservistes, entre joie de façade et déchirement interne, est montrée.

Le 13 août 1914, alors que le conseil municipal est réuni, le télégramme de l’annonce du premier mort de la guerre de la commune arrive. Première suspension dans les conflits : le maire, pourtant anticlérical quelques minutes avant, décide de se faire accompagner par le curé. Dans un triste cortège, le groupe traverse le village. La crainte de chacun est mise en avant par la musique lugubre et un jeu de regard et d’ombres.

Le problème est la date de cet événement, clairement visible au début du conseil municipal : 13 août 1914. Un dragon du 12e régiment a été tué à Charleroi. Cet événement daté ainsi pose deux problèmes : la bataille de Charleroi se déroula du 21 au 23 août 1914. Surtout, l’administration militaire, débordée au début de la guerre, n’annonçait pas avec une telle célérité les décès aux familles.

Il serait problématique de ne pas évoquer le cœur du film qui en fait son titre : les représailles allemandes contre la population civile ou contre les personnes ayant autorité dans la commune. L’occupation commence par l’arrivée des troupes, l’installation d’une administration qui a des exigences importantes contre laquelle la population civile ne peut pas grand-chose. Point étonnant : toute la population est présente alors que les rumeurs sur les violences allemandes étaient déjà fort répandues et qu’un exode ne manquait pas à l’annonce de l’arrivée des ennemis. Ici, cet exode n’existe pas, même au cœur de la bataille toute la population est restée.

Le point d’orgue est évidemment les heures comme otages des six personnages. C’est l’occasion pour observer l’évolution des caractères dans ces circonstances tragiques. Le réalisateur le fait de manière assez légère : on sourit souvent, les traits sont grossis pour un spectateur du XXIe siècle.

Cette atmosphère pesante est marquée par des jeux d’ombres liés aux Allemands :

La représentation des soldats français, comme des soldats allemands, est relativement fidèle à ce qu’ils étaient en 1914. Seulement, les soldats sont recouverts d’une boue qui donne un effet blanc qui semble excessif pour septembre 1914 : ils ne sortaient pas de la craie de Champagne.

On assiste à un autre moment symbolique, la lecture du mot d’ordre de Joffre qui précède la marche en avant vers la libération de la commune.

On observe des bombardements français qui touchent les Allemands. On ne voit aucun mort français, à l’exception de l’otage qui a préféré se suicider. Par contre, le réalisateur montre à plusieurs reprises les effets des obus français. On peut juste se demander pourquoi ne pas être allé au bout du symbole en choisissant des canons de 75 au lieu de bouches de canons anciens du système de Bange ?

Cette libération est étonnante car on pourrait croire à la pause pendant les manœuvres d’automne : les pious-pious ont mis le sac à terre et les fusils en faisceau ! La poursuite permettait-elle ce genre de fantaisie ?

- Des acteurs anciens-combattants ?

Ce qui est intéressant, c’est qu’une génération est passée depuis la guerre. Les acteurs ayant pu être mobilisés n’ont plus l’âge de jouer les poilus. Ils se retrouvent dans les rôles de civils quand le jeune soldat est lui interprété par un homme né en 1921 !

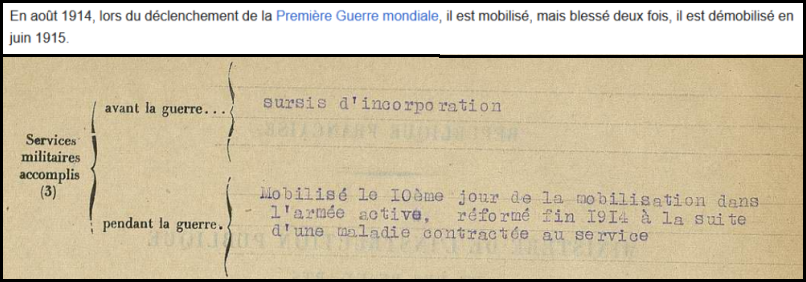

| BERNARD Raymond (1891-1977) Le réalisateur de ce film, bien que de la classe 1911, n’a pas porté l’uniforme avant la mobilisation. En effet, il a obtenu un sursis à l’incorporation en 1912, renouvelé en 1913. C’est au 37e RI qu’il est affecté. Il y arrive le 11 août 1914. Il y a peu de doutes sur le fait qu’il n’ait pas rejoint une unité combattante. En effet, il fut réformé le 24 novembre 1914 pour bacillose contractée en service. Il repassa devant le conseil de révision le 11 juin 1915 qui maintint la réforme. |

Haut : extrait de la biographie de Raymond Bernard dans Wikipédia. Consultée le 5/08/2025

Bas : extrait de son dossier de la Légion d’honneur (voir sources).

Dans Wikipédia, largement copié par d’autres sites, on trouve la mention de deux blessures que rien dans les dossiers disponibles ne vient confirmer (fiche matricule et dossier de la Légion d’honneur). Dans un ouvrage qui lui est consacré3, l’auteur, s’aidant de documents, précise son parcours : il obtient le 1er septembre un mois de permission de convalescence afin d’éviter un passage devant la commission de réforme et lui laisser une chance de faire son devoir. Il est prolongé le 22 septembre puis le 16 octobre avant une hospitalisation le 26 puis son passage devant une commission de réforme. Il n’est en tout cas pas « démobilisé en juin 1915 », puisque c’est juste son maintien dans la position de réformé.

Concernant les six hommes qui se retrouvent enfermés dans la cave en attendant leur exécution, voici un résumé du parcours militaire de leurs interprètes.

| FABRE Charles (1884-1961), dit « Saturnin Fabre» Il joue le rôle d’Antoine Rossignol, père de Pierre Rossignol, propriétaire terrien. Après son service actif dans l’artillerie de 1903 à 1906 suite à un engagement volontaire, il fut mobilisé au 32e RAC du 3 août 1914 au 25 mai 1915 « en unité combattante ». Il obtint d’ailleurs la médaille de l’Yser. S’il fut démobilisé le 1er mai 1919, il quitta le front à partir du 26 mai 1915 pour un motif inconnu et c’est au dépôt qu’il devint brigadier en juin 1916. |

| CHARPIN Fernand(1887-1944) Connu pour ses rôles dans des films de Pagnol, le registre militaire le vit dans l’uniforme du commandant Hurluret dans le long métrage de 1934 Le Train de 8 heures 47. Il est ici le maire de la commune, Adrien Beaumont, dont la fille Annie épouse le fils de son rival Antoine Rossignol. Contrairement à la majorité de ses partenaires, sa campagne 14-18 fut celle d’un authentique fantassin. Il arriva le 2 août, peut-être au dépôt du 163e RI. Difficile de dire quand il partit réellement au front, Nice étant dans la zone des Armées à cette période. Première certitude, il rejoignit le 111e RI au front le 11 octobre 1914. Le JMO4 mentionne l’arrivée d’un renfort parti du dépôt d’Antibes le 15 octobre. Caporal le 3 mars 1915 puis sergent le 28 mai 1915, il fut finalement capturé à Malancourt pendant la bataille de Verdun. Il ne rentra de captivité que le 15 janvier 1919 avant d’être démobilisé le 1er avril 1919. |

| LARQUEY Pierre(1884-1962) Il est l’huissier Ernest Fabien, dominé par son épouse. Contrairement à son personnage, Pierre Larquey n’a pas été réformé. Il s’engagea volontaire dans un régiment d’infanterie coloniale pour 5 ans, de 1902 à 1907. Il passa un temps de son service actif à Madagascar entre 1905 et 1907. À la mobilisation, il fut appelé au 7e RIC. Affecté au dépôt, il devint caporal-fourrier en décembre 1914. Il rejoignit le 9e bataillon du 6e RIC en septembre 1915 et, bien que dans la zone des armées, ne fut pas envoyé en unité combattante avant son transfert au 55e RI le 10 juillet 1918. Mais il ne resta en unité combattante que jusqu’au 31 août 1918, retrouvant un poste dans la coopérative divisionnaire. L’armée le démobilisa le 1er mai 1919. |

| DODANE Georges-Henri(1883-1940), dit « Dorville » Celui qui joue le rôle de Rodillar le braconnier a été artilleur pendant son service. Réformé pour « souffle cardiaque », il finit tout de même son service actif. À la mobilisation, toujours artilleur, il fut affecté le 1er septembre au service automobile du 13e régiment d’artillerie. D’abord classé « service auxiliaire » le 13 novembre 1915, il fut réformé temporairement le 17 mars 1917. Il ne semble pas avoir appartenu à une unité combattante et resta tout le temps de sa mobilisation au dépôt ou dans des services de l’arrière. |

| LABRY Pierre(1885-1948) Pierre Labry était le réserviste trublion dans Les Gaîtés de l’Escadron de 1932. Il joue ici Rabeau le barbier, membre du conseil municipal et surtout pleutre. Affecté au 9e régiment de cuirassiers, il n’y passa que quelques mois avant d’être réformé. Il ne fut pas mobilisé mais le conseil de révision le déclara bon pour le service auxiliaire le 28 novembre 1914. Il rejoignit la 22e SCOA le 13 janvier 1915 à Paris. Démobilisé le 4 avril 1919, il resta à l’intérieur pendant tout le conflit. |

| BÉNEVENT Noël Louis Raymond (1892-1973) dit « Noël Roquevert » Le rôle du garde champêtre dans ce film est un des premiers rôles de cet acteur qu’on retrouvera en ancien combattant dans Archimède le clochard en 1959. Il est un authentique ancien combattant de 14-18, classe 1912, avec médaille de la Victoire et carte de combattant. Il était au service depuis 1913 à la mobilisation. Il servit dans la zone des armées tout au long de la Première Guerre mondiale comme télégraphiste dans la compagnie des transmissions de la 6e Armée. Il fut démobilisé en août 1919. |

- Quelques détails

Les bombardements sont reconstitués soit à l’aide d’explosions dans la campagne proche du village que l’on observe en arrière-plan, soit à l’aide d’une maquette. Les effets pyrotechniques ont un rendu correct pour l’époque.

Cette maquette, ci-dessous, montre ce qu’observent les otages depuis le soupirail. Elle permet des effets de lumière la nuit.

Il y a quelques allusions à la vie militaire d’avant-guerre quand les hommes font référence soit à la guerre de 1870 par l’intermédiaire d’un ancien-combattant – le père Labiche – et son clairon, soit par des souvenirs de caserne, soit par Tartagnac qui rappelle ses états de service devant servir à assurer de sa parole (alors qu’il va se suicider juste après par peur).

- En guise de conclusion

Si le réalisateur ne voulait pas en faire un film sur la guerre, Les Otages n’en est pas moins une œuvre qui nous plonge dans le début de la guerre, en août et septembre 1914. Certes, pour nourrir son histoire, il joue avec l’Histoire, tord la chronologie, prend des libertés scénaristiques. Il rend le tout symbolique et retrace, derrière la critique des comportements, la guerre vue de l’arrière pendant cette période.

- Sur la question des violences allemandes en 1914 :

HORNE John et KRAMER Alan, 1914, les atrocités allemandes, Texto, Paris, Éditions Taillandier, 2011 (1ère édition 2001, 1ère édition française 2005), 832 pages.

Sources :

Cinémonde n°545 du 29 mars 1939, interview de Raymond Bernard par Jean Méry.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t51174138c/f21.item

Archives nationales

19800035/1439/66537 : dossier de la Légion d’honneur de Raymond Bernard.

https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/29734

Archives de Paris

D4R1 1652 : fiche matricule de Bernard Raymond, classe 1911, matricule 1091 au bureau de recrutement de Seine 6e Bureau.

D4R1 1280 : fiche matricule de Fabre Charles, classe 1904, matricule 3457 au bureau de recrutement de Seine 4e Bureau.

D4R1 1230 : fiche matricule de Dodane Georges-Henri, classe 1905, matricule 2996 au bureau de recrutement de Seine 4e bureau.

D4R1 1324 : fiche matricule de Labry Pierre, classe 1905, matricule 33 au bureau de recrutement de Seine 4e bureau.

Archives départementales des Bouches-du-Rhône

1 R 1258 : fiche matricule de Charpin Fernand, classe 1907, matricule 1856 au bureau de recrutement de Marseille.

https://www.archives13.fr/ark:/40700/vtafd5d22fae76dc364/daoloc/0/1

Archives départementales de Gironde

1 R 1201 : fiche matricule de Larquey Pierre Raphaël, classe 1904, matricule 2225 au bureau de recrutement de Bordeaux.

https://archives.gironde.fr/ark:/25651/vta03087f92d8583ad7/daogrp/0/1

Archives départementales des Côtes-d’Armor

1 R 1998 : fiche matricule de Bénevent Noël Louis Raymond, classe 1912, matricule 424 au bureau de recrutement de Guingamp.

https://genearmor.cotesdarmor.fr/moteur/visucg22/visu.php?l=FRAD022_1R1998_GP_1912/&i=FRAD022_1R1998_GP_RM_1912_&n=0614&v=1

- Pour aller plus loin :

Analyse plus poussée du message du film :

https://www.selenie.fr/2019/10/les-otages-1939-de-raymond-bernard.html

Revenir aux autres films & documentaires

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Otages_(film), consulté le 3 août 2025. ↩︎

- JACQUET Michel, La Grande Guerre sur grand écran, Parçay-sur-Vienne, Editions Anovi, 2006, page 43. ↩︎

- BONNEFILLE Eric, Raymond Bernard, Fresques et miniatures, Paris, Editions L’Harmattan, 2010, 340 pages.

Le chapitre consacré à sa jeunesse et son parcours de mobilisé est librement consultable dans l’extrait proposé sur le site de l’éditeur : https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/raymond-bernard/43570 ↩︎ - SHD GR 26 N 680/15 : JMO du 111e RI, volume 1, vue 17/33. ↩︎