Important : avant de se lancer dans la découverte de cette synthèse, si vous n’avez pas lu cette série de bandes dessinées et que vous comptez le faire, l’article comporte de très nombreux éléments qui sont normalement découverts au fur et à mesure de la lecture. Des exemples sont pris dans tous les tomes et le tableau synthétique de chaque personnage raconte leur histoire.

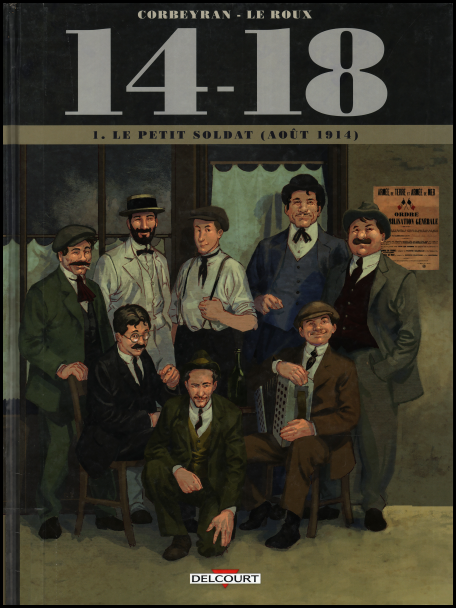

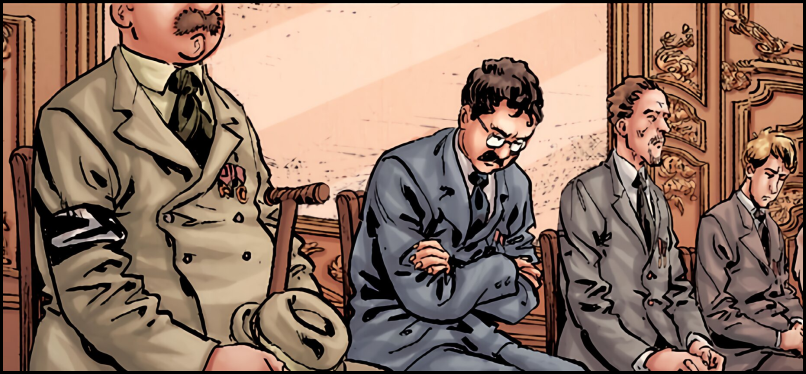

Corbeyran, Le Roux Étienne, Chevallier Eric, Brizard Jérôme, 14-18, Paris, éditions Delcourt, 2014-2018, 10 tomes de 48 pages.

14-18 et la bande dessinée, c’est une histoire aussi vieille que le conflit. Par contre, partir sur une série de dix tomes pour narrer les aventures de huit habitants du même village au cœur de la guerre, voici qui est plutôt ambitieux. D’autant que la publication fut concomitante avec le Centenaire de la Première Guerre mondiale. Dix tomes furent publiés, à raison de deux par an, de 2014 à 2018. Le contexte de ce centenaire fut probablement un facilitateur pour le projet, si ce n’est la source de l’idée.

L’article qui suit ne se veut pas une critique complète de l’œuvre, ni une mise en perspective des choix1 mais un coup de projecteur sur ses choix de narration, sa manière de montrer la guerre et le questionnement autour du destin de chaque personnage. En somme, les auteurs sont-ils tombés dans le stéréotype, permettent-ils de découvrir correctement le conflit ou nous en apprennent-ils finalement plus sur la vision de la guerre des auteurs que de la réalité ?

- Genèse du projet et construction du récit

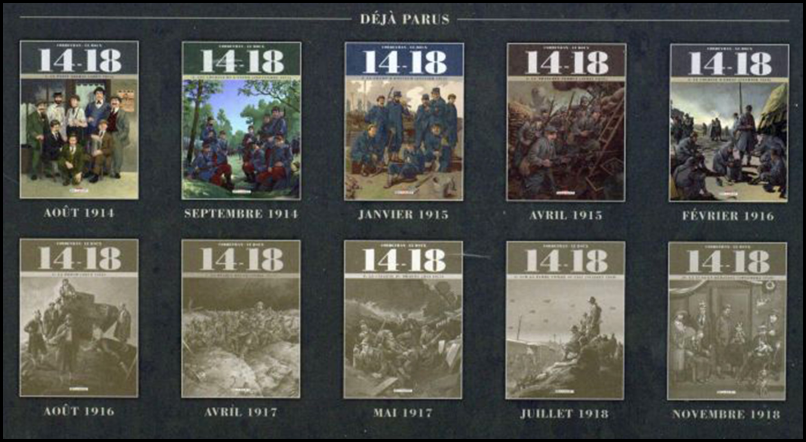

10 tomes en 5 ans, cela nécessite de l’anticipation et un travail d’équipe. Cette entreprise n’est pas seulement le travail d’un scénariste, Eric Corbeyran, et d’un dessinateur, Étienne Le Roux. Ils sont assistés pour les décors de Loïc Chevalier et pour les couleurs de Jérôme Brizard. Ce dernier prend d’ailleurs en charge les décors et la couleur des tomes 2, 4, 6, 8. On imagine les contraintes considérables de se lancer dans une telle fresque, avec des impératifs de sortie précis. D’autant que l’annonce d’une telle série dès le premier tome créait une attente de la part du lecteur. Le scénariste indique qu’en septembre 2014, il avait à peu près terminé les 10 scénarios et que l’équipe de mise en image avait de l’avance2. Cette anticipation, on la devine dans la 4e de couverture du tome 1 publié en juillet 2014 : la galerie des albums est présentée avec déjà la moitié visible.

Chaque année de guerre est l’objet de deux tomes. Cependant, chaque tome ne porte que sur quelques jours du mois indiqué en couverture. La saga n’offre donc pas une vision complète de toute la guerre mais se focalise sur quelques moments clefs. De même chaque tome va s’intéresser à une thématique spécifique au travers de dialogues, des pensées d’un soldat.

| Titre | Thème | Date de publication | |

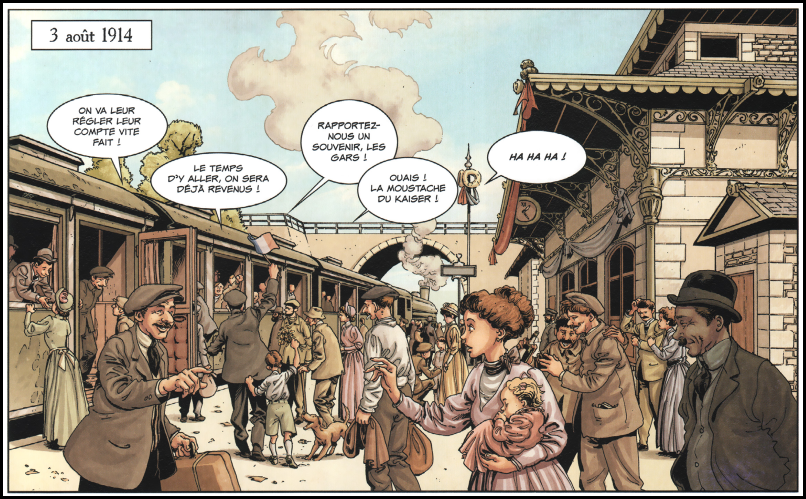

| T1 | Le petit soldat (août 1914) | Obéissance | Août 2014 |

| T2 | Les chemins de l’enfer (septembre 1914) | Causes et conséquences | Novembre 2014 |

| T3 | Le champ d’honneur (janvier 1915) | Héroïsme | Mai 2015 |

| T4 | La tranchée perdue (avril 1915) | La vérité | Octobre 2015 |

| T5 | Le colosse d’Ébène (février 1916) | L’altérité | Mai 2016 |

| T6 | La photo (août 1916) | La foi | Septembre 2016 |

| T7 | Le diable rouge (avril 1917) | Obtenir la paix | Mai 2017 |

| T8 | La caverne du dragon (juin 1917) | Qui est l’ennemi ? | Octobre 2017 |

| T9 | Sur la terre comme au ciel (juillet 1918) | Américains et aviation | Juin 2018 |

| T10 | La Lune en héritage (novembre 1918) | Héritages de la guerre | Octobre 2018 |

Chaque tome est construit de la même manière : un prologue long de quelques pages, souvent se déroulant en 1919 (donc un flashforward3) faisant allusion à une conséquence de la guerre qui reste souvent difficile à comprendre. Suit une mise en situation du côté du groupe de mobilisés qui emmène le lecteur jusqu’à la page 20 environ où commence l’action de guerre à proprement parler. Cette action, longue d’une vingtaine de pages se décompose souvent en deux sous-parties (exception du tome 10 où chacune des huit sous-parties évoque le sort d’un personnage). Chaque album se termine par une conclusion plus ou moins longue, se partageant souvent en une sous-partie au front et une autre à l’arrière, le tout donnant la clef de compréhension offrant toute sa cohérence à un élément donné dans le prologue.

Dans chaque tome, le narrateur, Maurice, par des extraits d’une lettre envoyée à Nicole, donne des éléments explicatifs au lecteur, des compléments historiques parfois aussi.

Si le dessin est clair et les couleurs vives, l’idée d’avoir un personnage artiste permet de proposer d’autres manières de dessiner. En effet, Maurice, l’artiste, œuvre avec ce qu’il a : du fusain, quelques crayons. Étienne Le Roux peut alors travailler les lumières, les textures sans garder le style du reste de la bande dessinée. Réunis parfois sur une voire plusieurs pages, cela donne des respirations fort agréables dans la narration dans les deux premiers tomes et à nouveau à partir du tome 7.

D’autant que la narration est aussi due à Maurice, soit par l’intermédiaire de pensées (T1) soit par sa correspondance ensuite avec Nicole. Ces mots apportent des compléments, en particulier sur les périodes extérieures aux albums, surtout que chaque tome ne développe que quelques jours. Cet échange épistolaire permet aussi d’observer la vie civile au travers de Nicole qui passe d’une usine d’obus à la filature du père d’Armand avant de finir aux travaux des champs.

- Une galerie de personnages impressionnante

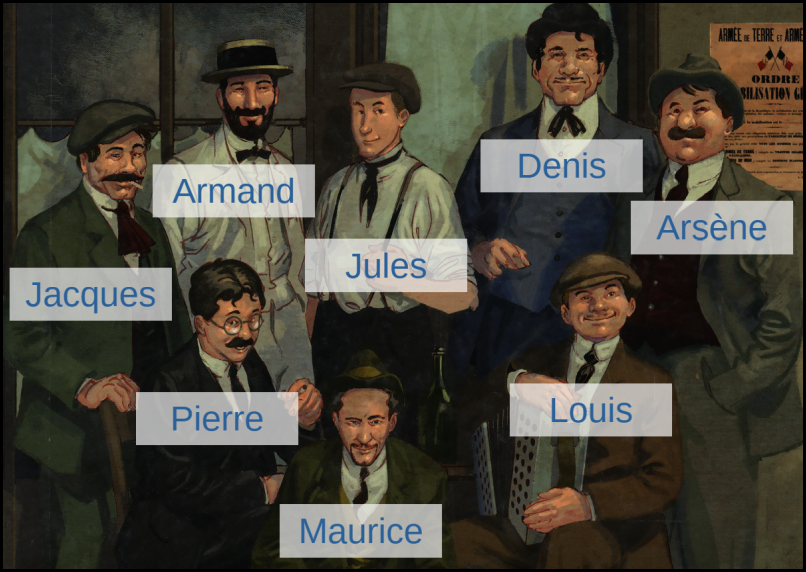

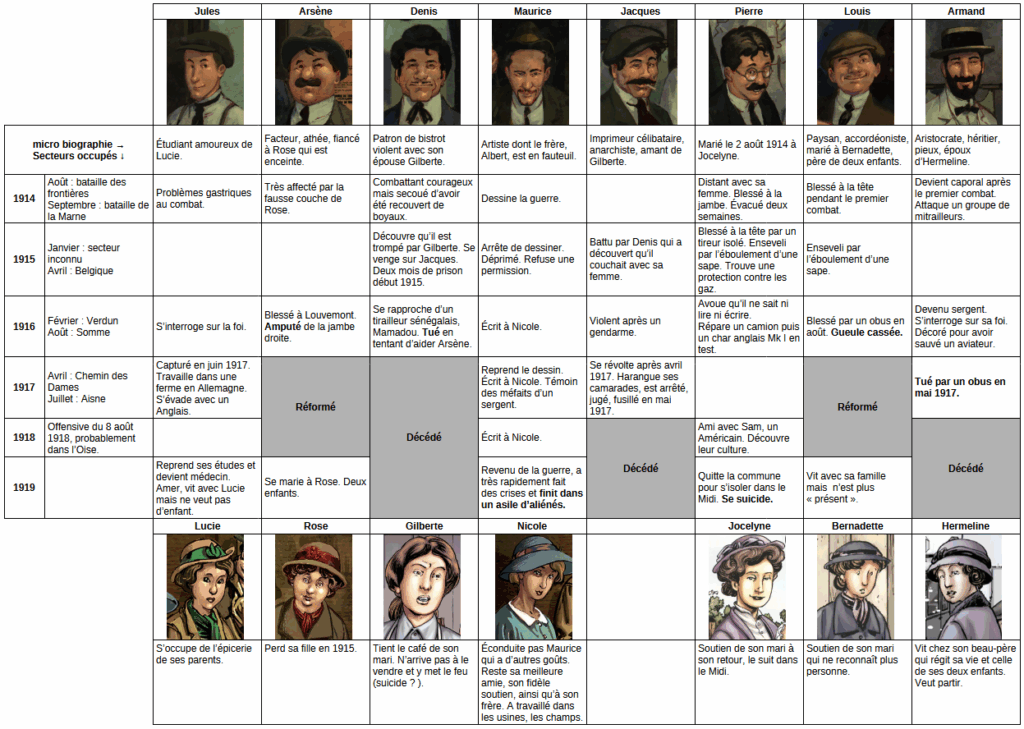

Huit hommes et sept femmes nécessitent un peu de temps pour comprendre qui est qui et leurs interactions.

À l’exception du tome 1 qui sert d’exposition pour chaque personnage, certains sont plus mis en avant dans chaque tome. Seul Jacques n’a le droit à aucune mise en avant dans le prologue d’un album ou dans la conclusion du dernier tome d’ailleurs.

Voici une présentation simple des personnages, suivie du parcours de chaque mobilisé.

- Quelle guerre est montrée ?

Le thème qui saute aux yeux du lecteur à travers les 10 tomes est la représentation visuelle des horreurs de la guerre. Dès le premier prologue, le dessin nous met face à un « gueule cassée » particulièrement cauchemardesque. Il n’aura de cesse de montrer cette horreur à l’occasion de chaque combat (un à deux par tome, même dans le tome 10), avec systématiquement au moins une blessure au visage. Les visages sont touchés par des balles, détruits par des obus, réduits en bouillie, décomposés. Le dessin ne ménage pas le lecteur à la fois directement dans le cadre de la narration et indirectement par l’intermédiaire des dessins de Maurice, très graphiques à ce niveau également. En comparaison, les quelques moments de relations charnelles sont montrés de manière beaucoup moins crue.

Les auteurs ont cherché à évoquer les grandes étapes de la guerre que traverse ce groupe d’amis. Les deux premiers tomes s’intéressent aux deux premiers mois de guerre. Que ce soit au niveau des uniformes, des marches, des combats, l’ensemble est bien résumé. On pourra tiquer sur le fait que huit habitants du même lieu soient dans la même section voire la même escouade tient du miracle, mais on ne doit pas oublier que l’on est dans une fiction, pas un travail de recherche historique.

Point positif, l’histoire ne s’interdit pas de passer sous silence des moments connus comme l’affiche de la mobilisation ou le départ et le transport des régiments vers le Nord-Est. Au contraire, il évoque le dépôt avant le départ et l’inhumation des corps après le combat.

On suit les hommes d’abord dans le Nord-Est, de la bataille des frontières à celle de la Marne. On perçoit bien cette guerre sans tranchée, avec beaucoup de marche, des charges à la baïonnette sans que l’on comprenne bien ce qu’il se passe, comme dans la réalité. Les auteurs prennent soin de ne citer aucun lieu précis et même ensuite de masquer tout numéro de régiment.

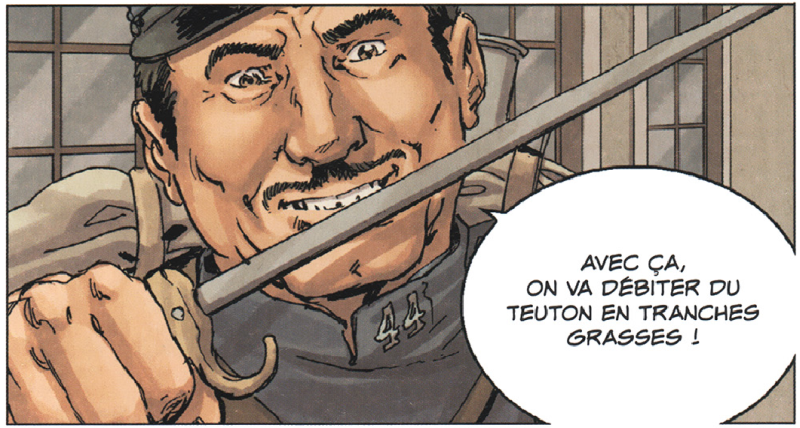

Il n’y a qu’une exception, une seule : l’indication du 44e RI sur cette image du tome 1 page 27. Peut-être s’agit-il d’un oubli ou d’une erreur tant aucune autre indication n’est visible dans les 10 tomes.

Les auteurs ne manquent pas une occasion d’ajouter des éléments de la « grande histoire » dans leur récit. Ce sont souvent de fines allusions : la peur dans le tome 1, le bourrage de crâne, les menaces d’exécutions sommaires ou de conseil de guerre, le rôle des lettres dans le tome 2. Le tome 3 évoque les dilemmes moraux du caporal, pris entre les ordres des supérieurs et les attentes de ses camarades/amis. Il permet aussi d’évoquer la question de l’héroïsme. Il est expliqué ainsi : « un fou sanguinaire aveuglé par la haine, capable de broyer son ennemi, de l’anéantir sans pitié ». Le tome 5 s’intéresse à l’altérité. Denis et Arsène proposent deux visions opposées des soldats coloniaux que l’histoire va réunir. Le tome 6 consacre plusieurs pages à l’évocation difficile de la foi.

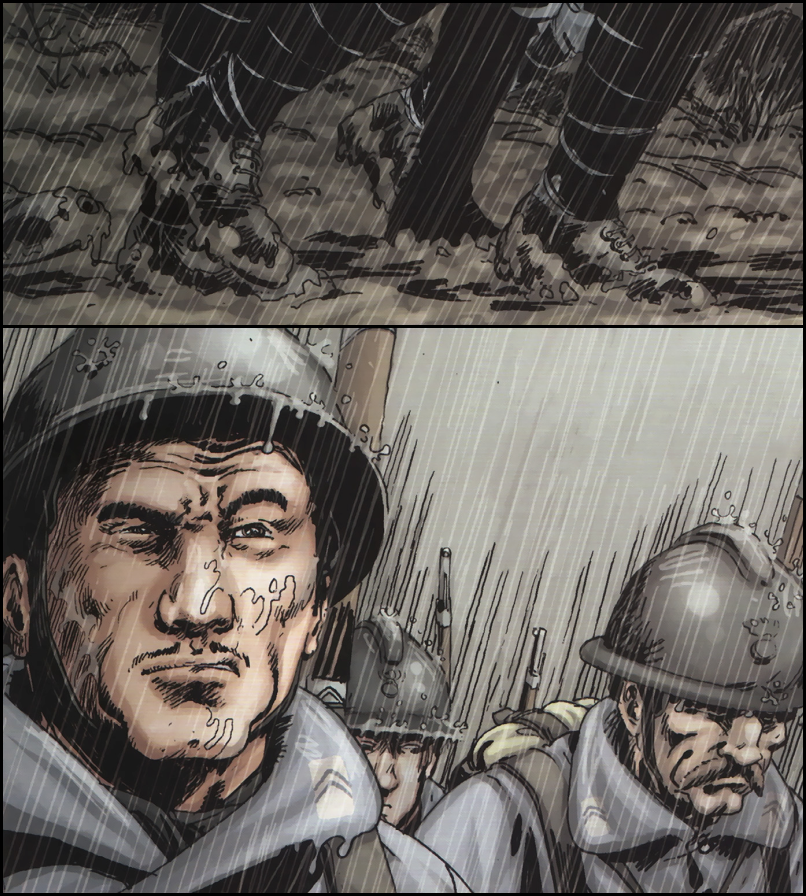

Il y a une reconstitution précise des tranchées, des conditions de vie dans les circonstances difficiles sous la pluie, dans la boue, dans la chaleur…

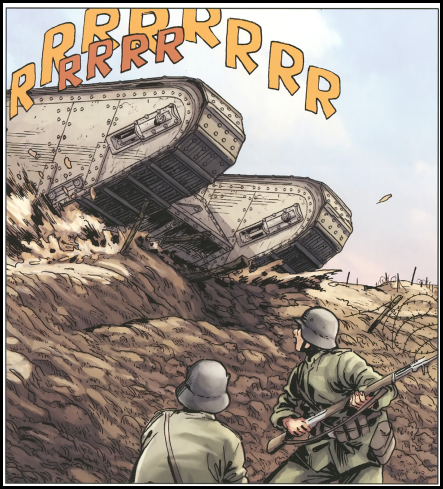

À partir du tome 4, les combats se font plus précis, mieux localisés. Le groupe est confronté à des moments particuliers de la guerre : la première utilisation du gaz en avril 1915 en Belgique, la chute du fort de Douaumont en février 1916, la première utilisation des chars en septembre 1916… Hélas, ce qui était d’abord un récit crédible le devient de moins en moins à mesure que ces hommes ne sont plus seulement spectateurs d’événements qui les dépassent, mais acteurs à part entière. En effet, ces histoires deviennent parfois rocambolesques voire farfelues : Pierre réussit à mettre au point une protection contre les gaz dès la première utilisation par les Allemands puis à réparer un char Mk I et à l’utiliser pour sauver Armand 15 jours avant la première utilisation britannique ! Certes, c’est romancé, mais ça devient trop.

Tous les volumes exploitent à un moment ou un autre l’incompétence de certains officiers ou sous-officiers. Des hommes sont régulièrement menacés de la « cour martiale » au moindre commentaire. Le point culminant de cette thématique lissée tout au long de la saga est le tome 8. Le sergent qui remplace Armand est d’une incompétence rare, tuant des soldats français par erreur, se cachant au feu avec de graves conséquences. La répétition en fait une vision très partiale.

Le principal reproche dans la vision donnée de la guerre est finalement la même que dans les productions audiovisuelles francophones : on a l’impression que le groupe est autonome, seul dans la guerre. C’est particulièrement visible dans les tomes 4 et 5. Le groupe se gère seul, obéit certes aux ordres mais sans officiers pour superviser, voire prend des initiatives assez irréalistes (abandon du village de Louvemont puis du fort de Douaumont par exemple).

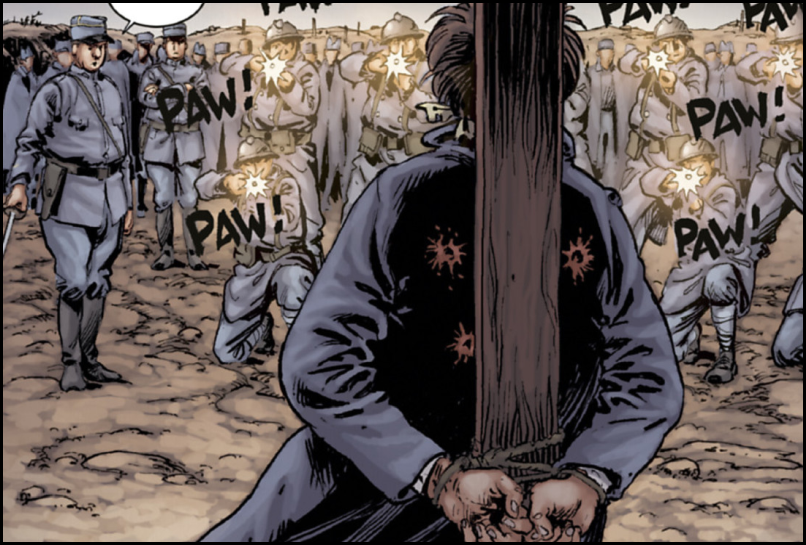

Évidemment, avril 1917 et le Chemin des Dames n’évitent pas le soldat fusillé. Le personnage de Jacques, anarchiste, était tout trouvé pour remplir ce rôle. C’est toutefois montré sans excès et de manière correcte, bien qu’on ne voit ni le conseil de guerre qui le condamna, ni la procédure.

À partir du tome 6, les auteurs intègrent aussi les nouvelles armes dans leur récit, après les gaz du tome 4. Dans le tome 6, ce sont les premiers chars, dans le 8, les lance-flammes, le tome 9 a près de la moitié de ses planches consacrée aux Américains ou à l’aviation.

À l’arrière, les auteurs s’attardent sur la première permission (T4), l’attente des nouvelles et les inquiétudes des civils, le travail des femmes dans les usines (T5).

Indirectement, les bandes dessinées montrent dans leur prologue le retour à la vie après, avec toutes les conséquences : homme amputé, gueule cassée, fou, veuve qui recommence sa vie, préjugés sur les femmes non mariées, personnes qui cherchent à oublier à tout prix, suicide.

Plus les tomes avancent, plus les femmes ont une place importante en raison de la disparition progressive des protagonistes masculins les uns après les autres. Elles sont inquiètes, veuves, piliers après-guerre, au travail pendant. Le tome 7 accorde 14 pages sur 48 aux femmes et à la vie à l’arrière. Le nombre de personnages permet d’aborder nombre de réactions face et après la guerre, sans tomber dans l’accumulation caricaturale sur une famille par exemple. Ainsi, on a le père d’Armand qui renie son fils et se montre très dur, Gigi qui est indifférente à la mort d’un mari violent… Même entre civils, on édulcore la réalité, on ment, on n’ose dire la vérité quand on la connaît, comme le montre le personnage de Nicole qui est en contact avec Maurice qui lui dit sans filtre et montre l’horreur de la guerre. La vie à l’arrière, c’est aussi l’histoire d’un des hommes prisonniers en Allemagne et de son histoire avec une fermière (tome 8) et celle des hommes qui reviennent et qui doivent faire face (Arsène dans le tome 9, tous les survivants dans le tome 10).

Des personnes peu mises en avant tout au long de l’histoire émergent à la fin, étant les derniers survivants. Ainsi Jules a-t-il droit à plus de la moitié des pages du tome 8 (27 sur 48) quand il n’était qu’en arrière-plan jusqu’alors. Même chose pour des personnages secondaires qu’on retrouve dans deux ou trois tomes comme Paul (Tome 8 et 9), Lucien (tome 7 à 9). D’ailleurs, le groupe étant réduit à deux hommes en 1918, leur sort au front devient finalement secondaire, remplacé par exemple dans le tome 9 par une focalisation de l’album sur les Américains, l’aviation et les civils.

Le dernier tome est particulier car il vient fermer tous les arcs narratifs. Il consacre 4 à 7 pages à chacun des protagonistes, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une femme. Tous ont été transformés par la guerre, hommes comme femmes. Tous les hommes qui reviennent sont soit blessés dans leur chair, soit dans leur âme. Personne n’en sort indemne, chacun hérite de quelque chose de la guerre. Le discours sous-jacent est que tout l’héritage de cette guerre est mort (au sens propre ou au sens figuré tant les personnes sont différentes), stérile (Jules refuse d’avoir des enfants), vide dans une métaphore appuyée sur la Lune graphiquement et sur les paysages lunaires du front, jusque dans le titre. On perçoit ici un discours plus complexe que la simple narration de quinze destins.

- Un discours plus complexe

Il y a l’histoire des hommes et des femmes que l’on suit tout au long des 10 tomes. Mais le scénariste a aussi saupoudré ce récit de réflexions diverses sur la guerre, sur cette guerre. Il le fait d’abord en développant dans chaque tome une thématique plus ou moins explicite listée dans le tableau du début de cet article.

Il le fait par aussi l’intermédiaire des réflexions de Maurice le narrateur dont les écrits sont de plus en plus sombres, désabusés. De fait, chaque passage d’un écrit de Maurice est l’occasion de s’interroger comme le fait le personnage. Plus ponctuellement, un personnage s’interroge en lien avec ce qu’il vit. Par exemple, Armand qui se questionne sur l’héroïsme dans le tome 3 après avoir eu un dilemme moral concernant l’obéissance dans le tome 2. Pierre s’interroge sur sa vie, comme la majorité des personnages, dans le tome 10.

Ces constats sont souvent appuyés par des dessins symboliques, en particulier dans le tome 4 : les dialogues autour du bleu horizon des nouveaux uniformes se font sous un ciel chargé, gris quand la permission est sous un ciel bleu.

Les oiseaux sont utilisés dans d’autres tomes. Dans le tome 9 par exemple, 6 cases montrent des hirondelles ou des pigeons, le plus souvent liées à l’envol d’arbres comme dans l’exemple ci-dessus.

D’autres pages sont aussi dans la symbolique, comme celle montrant la mort faucher les rangs des soldats :

Dans le tome 4, le scénariste va plus loin encore : les réflexions proposées dans le tome 4 sont de la méta. En effet, cette représentation de la guerre se confronte à l’impossibilité de représenter de manière réaliste la guerre ! « Cette réalité (…) personne ne pourra jamais l’exprimer », page 11, ou « Aucun talent artistique, même le plus développé, ne sera à même de traduire ce qui se passe ici » page illustrant la profondeur de la réflexion sur la représentation de la guerre proposée.

Certaines réflexions ne sont pas sans rappeler Tardi dans la forme, toujours dans le tome 4 mais aussi dans le tome 7 : construction en bandes accompagnées de données statistiques (mais sur le début de la guerre) ou de réflexions sur la guerre et sa monstruosité.

Les titres eux-mêmes sont régulièrement des jeux de mots ou des allusions au cœur de l’épisode. « Le petit soldat » fait allusion au soldat de plomb autant qu’à ces hommes partis à la guerre aveuglément. « Le colosse d’ébène » évoque le tirailleur sénégalais qui sert de fil rouge au volume. « Le diable rouge » n’est pas une allusion à von Richthofen mais à la menace communiste au printemps 1917 mais aussi, habillement, à des allusions au 152e RI, le régiment des « Diables Rouges ».

Dans le tome 9, c’est une plongée vers l’enfer que le coloriste propose entre la page 39 et 46. Si on regarde la teinte principale de chaque page, on part d’un ciel clair à l’aube pour rejoindre progressivement les flammes de l’enfer. Le rendu est saisissant et marque une rupture dans le visuel global de chaque page de cet album.

La couverture du tome 10 est fort symbolique également. Elle rappelle deux photographies du fonds Rollinat dans l’Indre. Peut-être ont-elles inspiré ce rappel de la première couverture fort réussi.

Le tome 10 conclut la saga par une vision extrêmement sombre sur le destin des survivants. La série se termine donc sur une réponse du scénariste sur la guerre, sur le fait qu’on ne sait au final plus pourquoi on y est allé, mais on sait que ceux qui sont partis ne reviendront jamais vraiment pendant que d’autres, non combattants, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est une vision particulièrement pessimiste qui est proposée qui est bien résumée page 14 par une réflexion de Nicole en faisant un texte en direction de sa tête « Si tu veux mon avis, la guerre est loin d’être finie ! Mais c’est là-haut que vont se dérouler les combats maintenant. » La sortie de la guerre est même plus terrible que ce que les prologues, pourtant déjà sombres, laissaient imaginer au début de chaque tome.

- Galerie d’erreurs : un tome, une erreur ?

Elles sont anecdotiques et ne viennent pas réduire ni la qualité graphique de l’ensemble ni la narration.

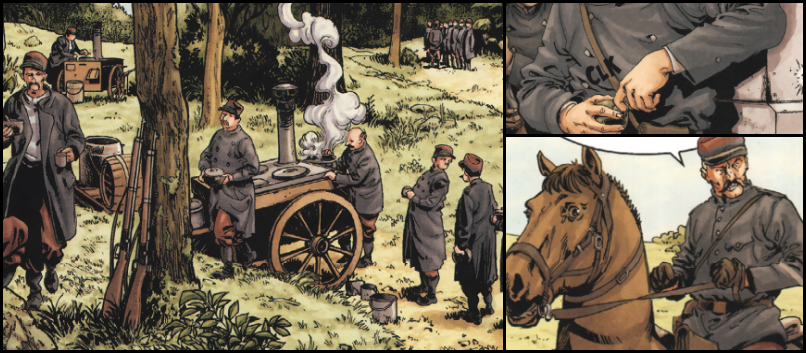

Dans les deux premiers tomes, un sergent est présenté à cheval. Or, ce sous-officier suit le sort des hommes, à la fois en ce qui concerne son équipement (le sac à dos) et son armement (le fusil Lebel). Il n’est pas monté à cheval.

On trouve une roulante dans les deux premiers tomes alors qu’elles ne furent mises en place qu’à partir de 1915. En août 1914, les hommes se faisaient à manger par escouade.

Les soldats français n’avaient pas de grenades en août 1914.

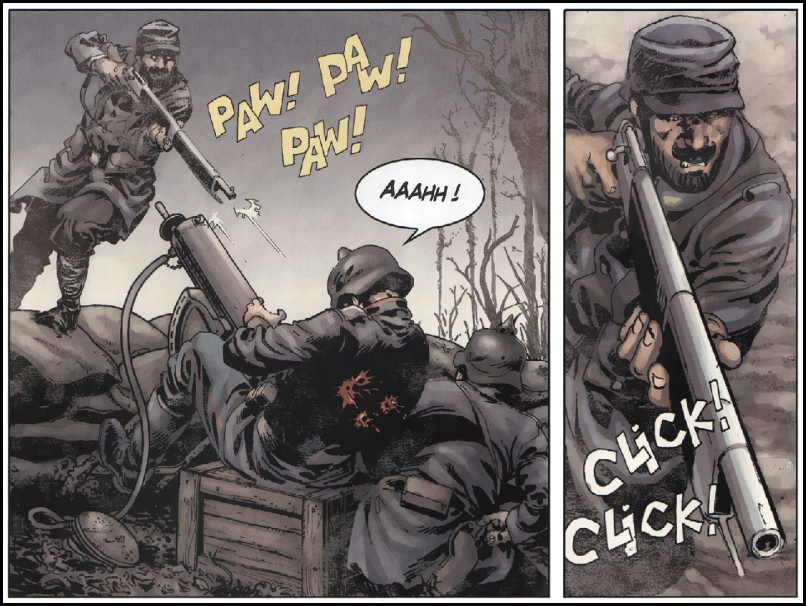

Dans le tome 3, une scène fonctionne moins bien : celle de l’assaut mené contre le nid de mitrailleuses par le caporal. En effet, le fusil Lebel n’est pas automatique et en janvier 1915, il y a peu de chance pour que les Allemands aient encore des positions construites ainsi à cette date. Cela fait plus penser à la Seconde Guerre mondiale.

Toujours dans le même tome, ainsi que dans le tome 4, le 6, le 7, il est fait mention d’un passage en « cour martiale ». Ce terme est très peu usité en France où c’est le Conseil de guerre qui juge. Quant à la sanction, deux mois de prison pour Denis, elle n’aurait probablement pas été appliquée, l’homme étant renvoyé au combat mais dans une autre unité.

Le tome 4 se déroule en Belgique, au nord d’Ypres. Or, la représentation du plat pays est pour le moins étrange, bien trop vallonnée pour le « plat pays » surtout dans ce secteur.

Dans les tomes 5, 6 et 7, outre l’action trop libre et isolée du groupe, l’histoire en elle-même s’écarte trop de la réalité. L’évocation de soldats coloniaux dans le fort de Douaumont lors de sa reddition pose problème car elle laisse imaginer la présence de ces troupes qui n’est pas absolument pas le cas à cette date. Dans le tome 6, l’utilisation d’un char anglais par des Français est absurde. Les chars avaient été gardés jalousement secrets par les Britanniques.

Le tome 7 fait allusion au surnom donné par les Allemands au 152e RI, les « Diables Rouges ». Mais il n’existe pas d’écusson avec ce symbole contrairement à ce que donne un personnage au père d’Armand. Certes, Wikipédia4 en met un en avant, mais il date d’après la Seconde Guerre mondiale.

Droite : extrait de la page Wikipédia du 152e RI.

Dans le résumé des tomes précédents au début du tome 10, il est noté concernant le tome 4 « Au printemps 1915, les connaissances en médecine de Jules permettent au groupe de se préserver de la première attaque au gaz de l’histoire ». Cette phrase contient deux erreurs : la première est sur le rôle de Jules qui a juste indiqué les effets du gaz, mais c’est Pierre qui a mis au point la solution. La seconde est que l’attaque du 22 avril 1915 ne fut pas la première de l’histoire utilisant le gaz. Le 31 janvier 1915, l’emploi de 18000 obus chargés de gaz par les Allemands, malgré son échec, le prouve. Sans compter que le gaz fut utilisé à d’autres occasions avant-guerre5.

Le tome 10 commence par une cérémonie organisée à la mairie le 24 novembre 1918. Or à cette date, à l’exception d’Arsène, réformé, aucun des hommes du groupe n’aurait dû être présent, encore moins en civil. En effet, la classe d’âge de ces soldats ne fut libérée qu’en 1919. La date est donc beaucoup trop proche du 11 novembre pour être réaliste. Petit détail : la crêpe de deuil d’Arsène n’est pas représentée sur le bon bras.

- En guise de conclusion

Cette série propose un récit ambitieux, qui, malgré le nombre de personnages, de situations, de thématiques, ne tombe jamais dans le brouillon ou la caricature. Le lecteur suit sans peine, une fois assimilés tous les personnages, le cheminement global et les croisements des histoires secondaires.

La saga propose à la fois l’histoire de personnages que l’on suit d’un album après l’autre, malgré leur nombre et une fin qui aura du mal à ravir tous les lecteurs. C’est une histoire romancée, qui prend des libertés avec la réalité – parfois de manière excessive – mais qui cherche tout de même à coller à la représentation des horreurs de la guerre et leurs conséquences. On assiste à l’évolution de la guerre en parallèle de l’évolution des personnages, des uniformes, des tactiques. Mais elle propose aussi une réflexion sur cette guerre, au travers des pensées de certains personnages, dans le développement de certains détails. Il y a des éléments plus réussis que d’autres : les choix graphiques sont riches et peuvent même surprendre d’un album à l’autre, la réflexion sur l’héroïsme, le point de rupture de chacun. De plus, le scénariste n’a pas hésité à pointer du doigt des comportements rarement évoqués : la violence intrafamiliale et plus généralement des héros aux personnalités problématiques, les relations sexuelles dans la zone des armées, la peur. L’avantage est qu’on sort des héros toujours positifs pour apporter de la complexité dans les relations humaines, dans le fait que ces mobilisés n’étaient pas tous des anges, ce qu’on oublie bien souvent avec le temps qui a passé.

C’est évidemment le fruit de choix car quelle que soit l’ampleur de l’œuvre, il n’est pas possible de tout montrer de la guerre. Ici, la vision est au niveau d’un groupe de fantassins et met donc de côté l’artilleur ou le marin, l’aviateur étant évoqué dans un seul tome. Chaque année se résume à deux périodes de quelques jours : pas de Noël aux tranchées, pas de guerre des mines, pas d’Orient, d’Eparges ou d’Artois en 1915, pas de reconquête à Verdun ou à des offensives limitées de l’automne 1917. On a tout de même certains moments marquants, parfois plus maladroitement racontés que d’autres (T4 à 6 par exemple), comme la première attaque aux gaz et les inévitables Verdun, Somme, Chemin des Dames. La cerise sur la gâteau est le parti pris d’intégrer des civils dans la narration ce qui ajoute une couche de profondeur aux personnages. Certaines réflexions sont particulièrement poussées et bien mises en valeur par la construction des cases et les choix graphiques. On appréciera aussi les flashforwards en prologue dont on comprend mieux l’origine au fil de la lecture et qui sont des éléments repris sous un autre angle dans le tome 10. Ces intrigues entremêlées ne perdent jamais le lecteur, tout comme la narration étendue sur 10 tomes.

Il y a évidemment des points moins réussis comme la critique des officiers et le personnage trop souvent caricatural du sergent ou de l’adjudant et des petites erreurs factuelles. De même, la multiplication des personnages nécessite un peu de temps pour les identifier, pour bien percevoir leurs histoires et fait que quelques-uns sont plutôt peu mis en avant dans certains tomes (Jules tomes 2 à 4 par exemple).

La série cherchant à raconter une histoire qui n’est pas réelle, ces erreurs et ces simplifications (pas de numéro de régiment pour n’en citer qu’une) ne posent pas de problèmes tant la vision donnée de la guerre n’est le plus souvent pas si simpliste et stéréotypée que ce qu’on aurait pu craindre.

- Pour aller plus loin :

Interview d’Éric Corbeyran pour Actua BD, septembre 2014 : https://www.actuabd.com/Eric-Corbeyran-1-2-14-18-est-une

- Pour ce faire, je conseille la lecture de l’ouvrage de Luc Révillon La Grande Guerre dans la BD, Un siècle d’histoires. ↩︎

- Interview d’Éric Corbeyran pour Actua BD, septembre 2014 : https://www.actuabd.com/Eric-Corbeyran-1-2-14-18-est-une ↩︎

- Bond dans le futur de la narration, ici vers l’après-guerre le plus souvent, 1919-1920. ↩︎

- La légende de l’image est d’ailleurs claire : « Création vers 1949 ». Page consultée le 1er août 2025.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Insigne_r%C3%A9gimentaire_du_152e_r%C3%A9giment_d%27infanterie..jpg ↩︎ - http://guerredesgaz.fr/1914-1918-prelude.php consulté le 2 août 2015. ↩︎

Fan de BD je possède, entre-autres, toute la collection14-18.. que j’avais beaucoup appréciée et donc l’occasion de la relire avec beaucoup d’attention à l’appui de vos commentaires.

Ma série préférée reste ‘l’Ambulance 13″..

Il y a quelques autres sagas qui mériteraient leur article, comme Ambulance 13 ou La guerre des Lulus.