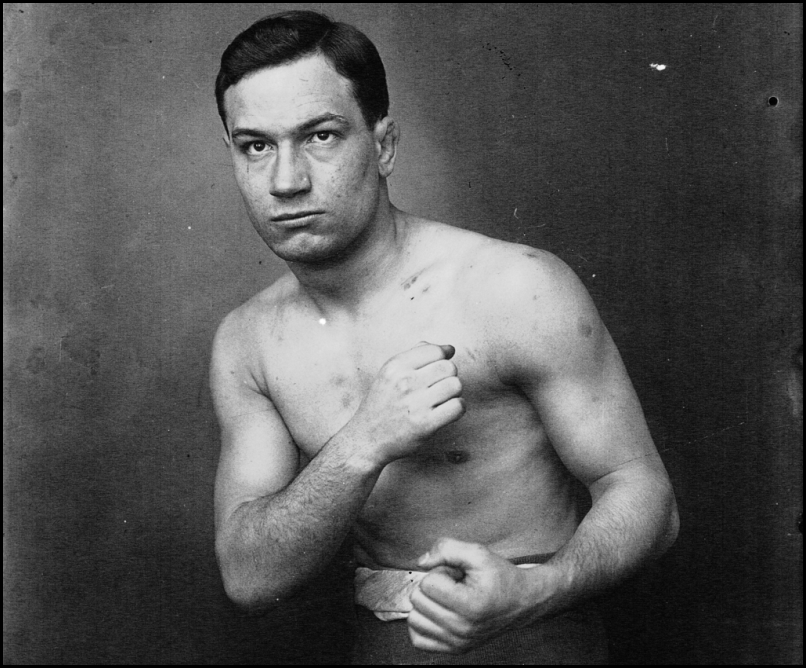

Pour retracer le parcours de ce boxeur, il convient de chercher à sa véritable identité : Théophile Régnier. Toutefois, nous utiliserons dans cet article son pseudonyme avec lequel il connut la gloire.

Si sa carrière sportive fut remarquable, son parcours pendant le conflit fut nettement moins glorieux puisqu’il passa devant deux conseils de guerre et ne mit jamais les pieds au front.

De Ponthieu commença sa carrière en février 1908 et enchaîna un très grand nombre de combats jusqu’en 1913. Il devint champion de France des poids plumes dès décembre 1910, à l’âge de 18 ans.

Concernant ses obligations militaires, une forte myopie conduisit à son classement au service auxiliaire et à l’obtention d’un sursis article 21 renouvelé en 1914. Il fut appelé à l’activité le 11 août 1914, mais les problèmes commencèrent pour lui. En effet, il était loin de la France à ce moment : il naviguait en direction de l’Australie depuis le 22 juillet ! Mais au lieu de revenir par le premier navire disponible, il continua sa tournée. D’abord deux combats qu’il perdit en Australie, à Sydney les 3 octobre et 12 décembre 1914. Puis il se rendit aux États-Unis, arrivant à San Francisco. Il fallut l’intervention du consul de France de New York pour qu’il daigne reprendre la mer pour revenir en Métropole. Déclaré insoumis depuis le 30 novembre 1914, il se présenta volontairement au 3e Bureau de recrutement de la Seine le 4 mars 1915.

Incorporé au 23e RIC, il arriva au dépôt du régiment le 16 mars 1915, ce qui n’empêcha pas son passage devant le Conseil de guerre du Gouvernement Militaire de Paris (GMP). Il était défendu par Me Lucien Leduc, surnommé « l’avocat des boxeurs ». Sa défense fut solide face aux violentes attaques de Me Wattines, commissaire du gouvernement. Il lui reprocha sa lenteur à rentrer en France, son versement dans l’auxiliaire d’un champion de boxe. Le contre argumentaire fut le suivant : fin des services réguliers vers l’Europe par les messageries maritimes, puis aux États-Unis, c’est lui qui se présente au consul de France et depuis son arrivée au régiment, bien que myope et sourd d’une oreille, il était exemplaire. Cela lui permit d’être acquitté à la minorité de faveur.

Le 28 mars 1915, il quitta la capitale pour se rendre à Mayenne au 130e RI. Il y arriva le 30. Il quitta ce dépôt dès le 15 mai, étant toujours au service auxiliaire mais envoyé à la 4e Section d’Infirmiers Militaires (SIM). C’est pendant l’été 1915 qu’il fut photographié avec l’uniforme de la 4e SIM :

Cette affectation fut une fois encore temporaire car dès le 1er septembre, il revint à Paris à la 22e SIM. On sait qu’en 1917, il était affecté à l’hôpital Rothschild comme infirmier. Sa présence à Paris lui permit de remonter sur le ring en avril 1917 pour un combat. Mais dès le 10 avril, cette vie plaisante s’acheva.

C’est en juin 1917 que tout s’interrompit avec un second passage devant le Conseil de guerre. L’affaire était grave : il était accusé de violences contre un agent dépositaire de la force publique. Les circonstances méritent d’être racontées.

Dans la nuit du 10 avril 1917, de Ponthieu faisait la fête à Paris avec l’aviateur Navarre. Ils s’étaient retrouvés dans un bar du square de l’Opéra et avaient bu plusieurs bouteilles de Champagne. Ils partirent ensuite en Torpédo en direction des Halles, prenant Maillet (Henry, le boxeur ?) et un homme surnommé « la Main qui étreint » rue de la Grande Truanderie. Ce surnom était celui d’André-Emile Gobron, paralysé de la main droite suite à une blessure de guerre reçue en 1915 (Le Petit Journal, 15 avril 1917).

Dans un état de surexcitation, Navarre proposa d’aller manger une grillade. Mais sur le trajet, roulant à vive allure, Navarre renversa l’agent Leduc et l’agent Testat fut frappé, selon toute vraisemblance par de Ponthieu, les deux autres larrons ayant quitté le groupe dès l’accident.

Pour Navarre, amis et famille attribuèrent son changement d’état d’esprit à la mort de son frère jumeau. Jugé irresponsable, il passa la fin de la guerre en maison de repos et ne retourna jamais au combat. Par contre, de Ponthieu, encore défendu par Me Lucien Leduc, fut jugé coupable par le Conseil de guerre et condamné à 100 francs d’amende et six mois de prison.

Ce n’était pas la première affaire mêlant Navarre et de Ponthieu. Ce dernier était déjà accusé d’avoir roué de coups un soldat détaché dans une usine à Saint-Denis le 20 janvier 1917 dans un établissement de la rue Caumartin. En parallèle, de Ponthieu était aussi visé par une plainte de la part de messieurs Marc Gaucher et Michel Gaucher pour cambriolage ! L’institut de culture physique, cité Malesherbes et le domicile de Marc Gaucher furent visités par de Ponthieu assisté de son père (L’Éclair, 29 avril 1917). Il était même accusé d’avoir enlevé la femme de Marc Gaucher. La seule explication que donna de Ponthieu était qu’il ne se souvenait de rien…

De Ponthieu fut incarcéré à la prison du Cherche Midi. La commission spéciale de réforme le classa « service armé » et il rejoint le 15 octobre 1917 le 105e RI. Mais, dès le 11 janvier 1919, il fut remis service auxiliaire par la commission de réforme de Bar-le-Duc. Impossible de dire s’il connut un moment le front ou une unité combattante, même s’il est noté « zone des armées » d’octobre 1917 à août 1918.

Une dernière affaire l’effleura en 1918 : une histoire d’espionnage mêlant son ancien manager Émile Guillier et son épouse Suzy Depsy (Le Ruy Blas, 10 mars 1918). Mais il ne fut pas inquiété.

Il fut mis en congé illimité de démobilisation le 4 août 1919 et reprit sa carrière. En 1919, il enchaîna 13 combats, le dernier, le 24 décembre, lui permettant de devenir champion d’Europe de la discipline. Mais ce fut également son dernier combat : en raison d’une fêlure infectée du radius, il dut se faire amputer de l’avant-bas droit jusqu’au coude. Il quitta la France pour le Maroc et devint entraîneur et manager de plusieurs boxeurs. Il décéda en 1953.

- Sources pour de Ponthieu :

Sa carrière pugilistique : https://boxerlist.com/fr/boxer/louis-de-ponthieu/37535

Gallica :

Photographie en 1915 : Agence Meurisse MEU 55846-58419

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9043995x

Archives de Paris :

D4R1 1683 : fiche matricule de Régnier Théophile, classe 1912, matricule 495 au bureau de recrutement de la Seine 3e Bureau.

Revenir à la liste des biographies de boxeurs dans la Grande Guerre