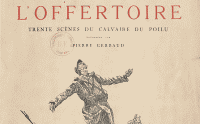

PIGNATEL Fernand, L’Offertoire, trente scènes du calvaire du poilu illustrées par Pierre Gerbaud, Paris, Étienne Chiron, 1921, 72 pages.

- Le parcours militaire de Fernand Pignatel

Né le 27 septembre 1886 à Marseille, Fernand Pignatel suivit ses parents à Paris où il devint papetier. Il fut d’abord exempté pour faiblesse avant d’être incorporé au 20e Régiment de Chasseurs le 1er octobre 1908 dans le service auxiliaire. Il retourna à sa vie civile le 25 septembre 1910 sans être assujetti à une période d’exercices.

À la mobilisation, il fut affecté à la 22e Section de COA de Paris. Il n’est toutefois pas envoyé au front, étant service auxiliaire. Mais la 1ère Commission de réforme de la Seine le déclare bon au service armé le 1er décembre 1914. Il rejoint la 14e SCOA le 24 avril 1915 et est nommé caporal le 1er juin 1916. Il est ensuite envoyé dans l’infanterie et arrive en unité combattante au 141e RI le 27 octobre 1916 avant d’être affecté au 417e RI le 21 mars 1917. Il termine la guerre au 169e RI du 10 octobre 1917 au 7 avril 1919.

On ne dispose hélas d’aucun détail concernant les raisons de ses changements de corps, de ses fonctions dans ces différentes affectations. Par contre, on sait qu’il fut bien présent en première ligne et c’est de cette expérience qu’il tira ce recueil.

Il est décédé à Paris le 18 février 1963.

- Un livre fruit de choix explicites

Le titre de cette publication n’est pas un néologisme. C’est un terme lié au culte catholique. L’auteur a réalisé plusieurs ouvrages aux titres directement liés à cette thématique. L’offertoire est l’ensemble des rites et des prières réalisé au moment la bénédiction du pain et du vin lors d’une messe.

Le titre met bien en avant la grille de lecture que l’auteur donne à sa propre expérience et le choix de la thématique qui est le fil rouge de tout ce qu’il écrit : la religion chrétienne.

S’il voit cette guerre comme l’ouverture d’une nouvelle ère – ou d’une sorte de fin des temps ? – comme il l’explique dans sa préface, il a aussi un discours mystique et humain qui s’offre au lecteur. Il a construit ses écrits autour de notes prises au front : « Le style est heurté, le peintre ayant dû prendre des impressions à grands coups de pinceaux », page 8.

Le style de l’auteur est recherché. Il y a une volonté littéraire dans la construction de chaque texte, dans l’utilisation d’abondantes figures de style comme les analogies, les métaphores ou des anaphores. Par exemple, pour parler du fossoyeur il note page 34 « Il a fait des trous pour semer les hommes comme le paysan laboure son champ pour semer le blé. » Il mélange ces anecdotes réalistes à des réflexions personnelles. Ainsi, ses récits ne sont pas datés ou localisés. Ils ont donc une vocation à l’universel pour chacun des thèmes abordés.

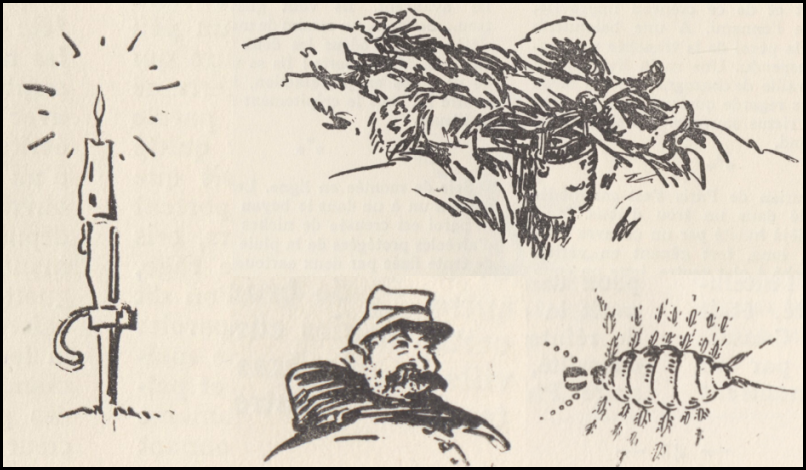

L’ouvrage, outre la préface et l’introduction, compte 41 textes. Chaque texte a la même présentation : une illustration principale (sauf pour sept textes), un texte plus ou moins long sur deux colonnes, une miniature quand le texte de la page est trop court et qu’il reste de la place.

Outre la religion, Fernand Pignatel développe aussi un discours sur l’Histoire dans ses écrits, mettant en parallèle la situation actuelle avec la Préhistoire, l’Antiquité ou le Moyen Âge. Sa lecture historique repose sur des stéréotypes de l’époque qui sont les éléments les moins solides de son texte. Les pyramides construites par des esclaves, les preux chevaliers sont des exemples. Il en fait des figures de style ou des comparaisons pour étayer son point de vue. Pour les abris, il explique : « L’Histoire de l’Homme commencée dans les cavernes finirait-elle dans les cavernes ? », page 28. Cette grille de lecture ne sera pas développée dans cette présentation.

Fernand Pignatel dédie son texte à « M. J. Sénot ». Il s’agit de Maurice Jules Sénot, Parisien né le 28 décembre 1885. L’identification ne fait aucun doute car les deux hommes eurent un parcours militaire identique pendant deux ans. Service auxiliaire affecté à la 22e SCOA, il fut reconnu bon pour le service armé par la même commission de réforme, le même jour puis changea d’affectation comme Fernand Pignatel le 1er juin 1915 pour la 14e SCOA avant d’être versé dans l’infanterie au 141e RI le 27 octobre 1916. Toutefois, leurs chemins se séparèrent le 23 février 1917 quand Maurice Jules Sénot fut envoyé au 98e RI où il fut tué le 2 juin 1917. Aucun texte de cet homme n’a été trouvé.

- Un texte profondément marqué par la religion

Dès la couverture, la religiosité est visible. D’abord dans le titre déjà évoqué, mais aussi dans le sous titre : ce qu’a subi le poilu, c’est un « calvaire » au sens religieux. Il met en parallèle le lieu où fut crucifié le Christ et la longue et pénible expérience des mobilisés.

La gravure de couverture illustre cette orientation en montrant un soldat en train d’être tué, les bras en croix, dans une position christique.

Dans la préface, l’auteur explique : « Poilu c’est le Christ, comme cette guerre est la Passion de l’Humanité. Verdun est le pendant du Golgotha ».

La religion est ensuite visible dans pratiquement tous les textes écrits par l’auteur. Ce sont souvent des allusions, des métaphores, des analogies. Dans le texte sur les brancardiers, il note « Et soudain, dans une pose hiératique, on voit les quatre porteurs élever le brancard vers le ciel (…). On dirait qu’ils offrent cette douleur à ce ciel morne et silencieux, avec le geste du prêtre dressant l’hostie ou le calice. » Dans le texte sur la roulante, il décrit « des chapelets de boules de pain », page 23.

La thématique de certains textes est aussi clairement religieuse : en plus de « L’Offertoire », on trouve « Les Damnés », « Eve », « Rencontre » (dans une église en ruine), « La Messe », « Rédemption ».

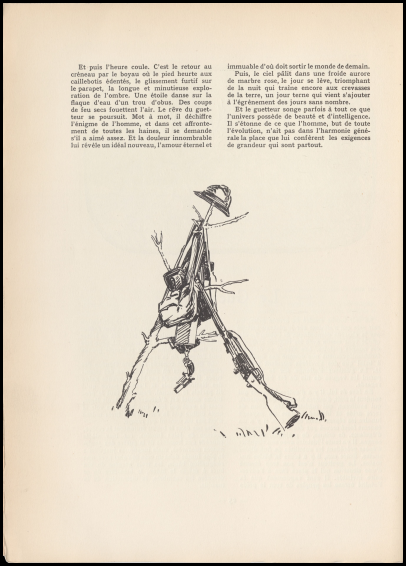

Pour finir, les illustrations sont aussi très tournées vers la religion, que ce soit dans les miniatures (Croix, Christ…) ou dans celles qui introduisent les textes. Pierre Gerbaud va jusqu’à imiter un retable d’église page 57.

Dans de nombreux textes, Fernand Pignatel décrit la guerre comme l’enfer. C’est parfois direct avec des analogies : « Ciseau démoniaque », « Le plateau torturé par la charrue démoniaque », page 25. D’autres fois, c’est par une allusion directe « O Dante Alighieri, as-tu rêvé pour ton Enfer ce huitième cercle de la désespérance. » ou « Les hommes marchent, semblant broyés dans la gueule de l’horizon rouge. Ils font la nocturne montée à l’enfer terrestre. »

- Une mise en avant de la souffrance des poilus

Si la religion transparaît dans des illustrations, des figures de style et des allusions fréquentes, les textes sont tous portés par les réflexions de l’auteur sur les fantassins dans la guerre de tranchées. Il ne parle ni des aviateurs, ni des artilleurs, ni du génie, ni des services. Tout tourne autour du poilu, reflétant probablement l’expérience de l’auteur. L’arrière où l’on trouve les autres armes et les services est vue comme « les coulisses de la grande scène, le magasin des accessoires » page 16. Page 61, il reprend cette image : « Quand les pitoyables acteurs de la colossale, et terrible tragédie arrivent à l’hôpital, sorte de coulisse de l’effroyable théâtre. »

Dans la préface, il met à égalité les belligérants : « Une écharpe de fils de fer rouillés sépare deux races qui s’affrontent, mais la mort est internationale, comme la douleur. Les cris des blessés sont une même langue, la boue est la même boue, le parfum des cadavres est le même pour tous », page 7. Ensuite, il explique le côté central du sacrifice des hommes : « l’homme s’est offert généreusement, que ce geste ait été le geste du martyr à l’idée de patrie menacée, ou l’abandon de l’individu à la grandiose puissance des évènements, que l’homme se soit donné par indifférence, par lâcheté, par peur du poteau d’exécution ou plus simplement pour suivre le troupeau montant à l’abattoir (…). » C’est d’ailleurs ainsi qu’il justifie le choix de son titre.

Chaque thème est donc autour d’une anecdote soit une scène montrant la dureté du quotidien des hommes, soit une situation de chaque jour narrée autour d’un souvenir, d’impressions.

- Résumé de chaque texte

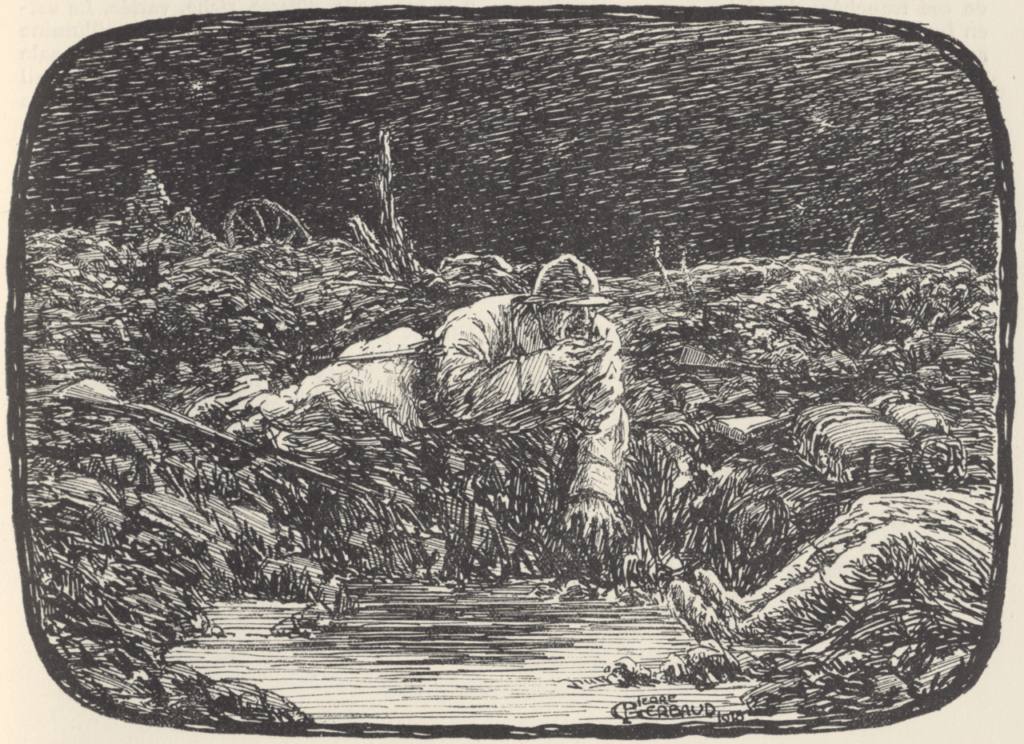

1. L’Offertoire : Des brancardiers, les « chiffonniers de la Mort » récupèrent un blessé dans la nuit.

2. Le Chevalier de la Boue : présentation du poilu recouvert de boue qui revient à un état originel.

3. Les Damnés : Description d’une relève pour monter en ligne. «La phrase « La théorie de pèlerins mystérieux marche à la musique fantastique du canon » résume bien l’écriture : des figures de style, des impressions mises par écrit – ici, les différents sons sont décrits – mélangés à des éléments mystiques.

4. Hamlet : L’auteur travaille, déterre un crâne, s’interroge sur qui était cet homme, fait un monologue autour de sa découverte avant de reprendre sa tâhe.

5. Le Vomitoire : métaphore du boyau comme d’un organisme qui crache les hommes pressés de quitter la ligne pour aller au repos.

6. Le Séchoir : Image d’un soldat regardant le cadavre d’un soldat allemand pris dans les barbelés.

7. Sur le Seuil : Description des 15 minutes qui précèdent l’assaut, pendant la préparation d’artillerie, aux côtés de ceux qui vont monter. « L’homme ne regrette plus rien. Il sent la fatalité qui appesantit sur lui » est une des réflexions qui égrènent ce texte. « Il y a une révolte sourde vite anéantie par l’idée que rien ne peut arrêter l’inévitable ». Le texte se termine sur l’inconnu et l’impossibilité pour ceux qui n’y sont pas allés de comprendre le « mystère ».

8. La chasse : une patrouille est sortie.

9. Des Noms sur la Carte : liste de noms connus de la Grande Guerre des Vosges à l’Yser.

10. La Roulante : « C’est un monstre cahoté enflant son ventre énorme et noir avec un long cou charbonneux. C’est une bête apocalyptique suant du bouillon, rotant un goût de café et de graisse et dont les flancs rebondis portent la vie des combattants ».

11. Rencontre : Pendant un bombardement l’auteur tombe dans la ruine d’une église, face à un Christ.

12. Le Guetteur : Réflexions autour des pensées, des songes, des espoirs du guetteur pendant les longues heures seul à attendre.

13. Les lettres : « Les lettres sont un peu la soupe du cœur », page 27. L’auteur évoque l’importance des lettres pour les combattants, « C’est la lettre aux mensonges pieux où une fausse bonne humeur dissimule la misère (…) la tristesse des soirs pour l’épouse angoissée », page 28.

14. La Sape. Description de l’abri et de ses occupants.

15. Quinquin, enfant du Pays noir : Décrit un enfant de village, débrouillard, aux jouets qui sont en fait les matériels des militaires, copiant l’adulte dans son attitude, ses expressions, sa gouaille.

16 Le Coureur : description du cheminement d’un coureur.

17. Le G.V.C. : description d’un GVC et de son rôle. « Le GVC est un fonctionnaire qui regarde passer les trains », « Mi-soldat, mi-civil, le visage enfoncé dans un cache-nez qui laisse échapper la broussaille de la moustache écrasée d’une trogne rouge. » Cette présentation est évidemment caricaturale. Il conclut « Son corps le dispense de partager les honneurs, les gloires, les dangers ».

18. Le Cafard : le soldat est comme un « Prométhée enchaîné à la boue », page 41. L’auteur fait l’éloge du rire face à la mort. Il définit ce que pensent les hommes qui ont le cafard. Il l’explique par « L’impuissance de l’individu dans l’immense jeu des événements (…). C’est aussi grave, une souffrance calme, un mal moral lancinant et continu ».

19. Des Cris dans la Nuit : un guetteur décrit les types de cris des blessés, des agonisants. Mais la sentinelle ne peut pas bouger et semble s’habituer.

20. La Faune de la Vallée de l’Ombre. L’auteur travaille sa description avec de nombreuses figures de style : « D’énormes bêtes aboient dans les ravins avec de longs cous d’acier et leur troupeau rageur, appelé batteries, frémit de colère ». Il multiplie les personnifications autour des avions, des chars « bande joyeuse de lourds mammouths d’acier ». La saucisse d’observation est comme une lourde baleine rousse, le fusil mitrailleur est une grande sauterelle, le train est le serpent, le crapouillot est un batracien, page 36.

21. Les Fossoyeurs : évocation historique mettant en parallèle les pyramides, l’Acropole, les cathédrales et l’œuvre du temps de la Grande guerre : les tombes. Il en revient à sa question qui revient régulièrement : est-ce la fin d’une ère ?

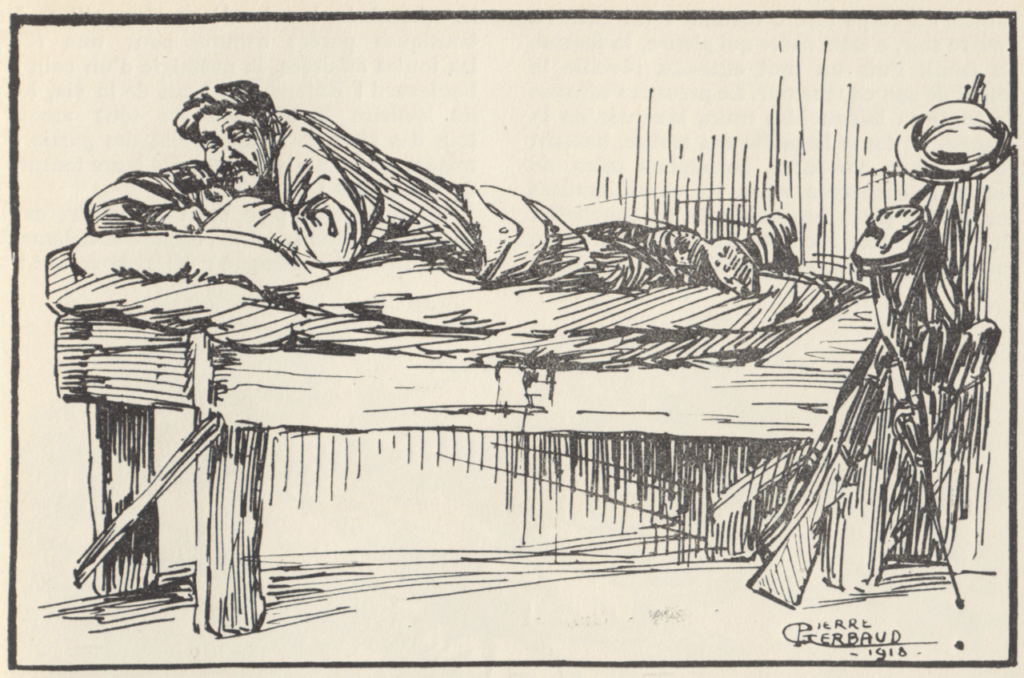

22. Berceuse : Texte construit autour de l’anaphore « Il dort ». Il énumère entre tous les dangers, les horreurs, les difficultés, cette capacité à dormir, à s’abandonner « à la fatalité ». Il termine sur ceux qui dorment définitivement.

23. Le Maquignon : discussion de l’auteur avec un marchand de chevaux pour l’armée à l’occasion d’une permission. Il met en évidence deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre.

24. Les Poux : symbole pour l’auteur de l’échec de l’évolution humaine. Tout ce qu’a créé la « Science » conduit à retourner à l’état naturel, à la « vermine ». Il décrit l’épouillage en bord de rivière, sans oublier une allusion critique aux règlements militaires : « Et dans la haine de Poilu pour les poux il y a tout le souvenir des rares heures où, pouvant dormir dans l’abri individuel, il se grattait de l’orteil jusqu’au cou, militairement ficelé d’une cravate bleue », page 42.

25. L’Abreuvoir : narre la souffrance de la soif, l’été, jour après jour. Il critique à cette occasion la propagande : « Parmi ceux qui, dans un héroïsme quotidien vantent en phrases écœurantes d’enthousiasme la bravoure de Poilu (…) ». Il réalise ensuite une mise en exergue du Poilu : « il est plus grand celui qui, dans la souffrance perpétuelle, a, pendant des années, stoïquement supporté le supplice de la boue, de l’eau qui ruisselle sur les membres transis, du froid qui ronge les doigts, de la faim, de la soif ! » page 43. Dans une sorte de folie, d’état bestial, à force de souffrance, le soldat finit par boire dans la boue où nage un cadavre.

26. La Manille : Description de ce jeu de cartes et considérations sur le jeu sont développées dans ce texte. « Toute joie passe, tout enthousiasme s’éteint, mais la manille reste » page 46.

27. Le Cortège des Sanglants : des blessés quittent la ligne de front.

28. Eve : Pour les soldats, une femme qui passe dans le village est « toute la splendeur de la chair qui passe » page 49.

29. Le Mercanti : description très critique « sorte de gros bipède aux doigts saucissonneux, sublimes, en abnégation qui étonneront demain les générations curieuses des mœurs de cette époque » page 50.

30. Le Philosophe dans le Trou. Dialogue entre un soldat s’interrogeant sur ce qu’il a fait pour mériter la boue, le froid et l’auteur qui développe ses idées sur la nécessité de souffrir pour changer d’ère.

31. Le Tonneau Sacré : texte autour du vin et de sa consommation qui font dire à l’auteur « c’est ainsi que se transmua la passion de boire en dévouements sublimes, en abnégation qui étonneront de main les générations curieuses des mœurs de cette époque ».

32. Dans les Ruines : description des destructions pour lesquelles il note « Une main infernale fignola ces ruines » page 54.

33. La Prière sur le Pauvre Bougre : réunit les réflexions de l’auteur concernant la tombe d’un soldat le long de son cheminement.

34. Le Masque : Objet symbole de la « Science » dénoncée par l’auteur, le masque à gaz est tout un symbole pour lui. « Derrière ces yeux, il y a peut être des âmes. Mais ce sont des marques qui passent, des masques ne riant jamais, des marques de cauchemar », page 56.

35. La Messe : Dans la ruine d’une église, la messe commence. L’auteur décrit les destructions, les présents et s’interroge sur les motivations de chacun.

36. Le Moulin à Vent : réflexion autour d’un moulin à vent qui sert de comparaison avec les hommes (pantins désarticulés).

37. Les Sans Logis : il décrit les longues files de civils qui fuient, qui abandonnent leur habitation. L’auteur en profite pour dresser une critique féroce de ceux qui s’enrichissent sur cette misère et contre ceux qui l’ont déclenchée.

38. Le Toubib : l’hôpital est un temple et le médecin est le prêtre. Il dresse un portrait négatif des structures médicales dont il résume le rôle avec un « Souffrir si tu ne veux plus souffrir » page 61. Mieux, il déclare « L’hôpital est le soupirail de l’enfer ».

39. Les Nécrophores : Après une comparaison avec les funérailles grandioses des chevaliers au Moyen Âge, il décrit ces hommes chargés de déplacer les corps jusqu’au trou réalisé par le fossoyeur.

40. Cauchemar : Ce chapitre déroge aux règles de construction utilisées par l’auteur dans tous ses autres textes. Il s’agit de courts textes évoquant un moment d’horreur, d’un bruit, mais sans allusion historique, philosophique ou religieuse. Il y a juste une petite morale à la fin de quelques histoires.

41. Rédemption ! Il observe une vague de fantassins qui part à l’assaut. Il note ses impressions : « je songe à cet holocauste de l’Humanité dans l’épouvantable splendeur de cette fête du carnage », page 68. Il décrit pour finir la mort d’un jeune soldat dans l’attitude du dessin qui sert aussi de couverture. « Je vois cet homme crucifié sous le soleil levant, cet homme-Christ faisant pendant son calvaire de betteraves et de navets, dans cette Passion infinie, au Christ-homme du Golgotha… ».

- Les illustrations de Pierre Gerbaud

Une grande partie de ces dessins ne sont pas datés. Mais certains le sont de 1918 et un de 1919. Ces dessins sont précis, nerveux, ne cherchant pas le détail mais à donner pour les plus grands une illustration de la thématique et pour les plus petits un détail de l’histoire.

Certains sont remarquables, comme les images de nuits.

Trouver l’identité de Pierre Gerbaud est difficile. Un artiste dessinateur ou illustrateur à ce nom ne figure dans aucune notice d’autorité, même à la BNF pour sa participation à la publication de L’Offertoire.

Il existe deux anciens combattants parisiens au nom de Gerbaud. Le premier, « Pierre », est dessinateur avant-guerre. Classe 1910, il fit tout le conflit au 169e RI où il fut blessé deux fois et décoré. Il aurait pu rencontrer l’auteur au 169e RI.

Le second est plus célèbre car il s’agit d’Abel Gerbaud, artiste peintre. Insoumis, il revient en France et fut affecté au 106e RI dans lequel il fut blessé deux fois et plusieurs fois décoré. Abel aurait-il signé « Pierre » ses œuvres alors que ce prénom ne figure nulle part dans son identité ?

La question n’est toutefois plus en suspend. En effet, outre le fait que le premier ait pu rencontrer l’auteur au 169e RI, Fernand Pignatel fut simplement le témoin au mariage de ce Pierre Gerbaud. Ce dernier est alors noté comme dessinateur et Fernand Pignatel, voyageur de commerce.

- En guise de conclusion

Cet ouvrage au style particulier mélange une lecture religieuse de la guerre, une volonté de voir en elle un changement d’ère et l’échec de ce qu’il appelle la « Science ». Fernand Pignatel prit un grand soin dans son écriture à la fois dans la construction de chaque texte et dans les figures de style abondamment utilisées. Il peut heurter le lecteur par son application à développer son style, et ses idées religieuses, philosophiques dès qu’il en a l’occasion. Mais il reste une vision de la guerre proposée par un mobilisé, certes construite avec beaucoup de réflexion, qui mérite d’être découverte, en parallèle avec le travail graphique dû pour l’instant à un Pierre Gerbaud retrouvé.

- Remerciements

Merci à Thibaut Vallé qui a permis de retrouver le bon illustrateur entre deux homonymes.

- Pour découvrir le livre :

Sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6532389n

- Sources :

Archives de Paris

D4R1 1378 : fiche matricule de Pignatel Fernand Marius Henri, classe 1906, matricule 1937 au bureau de recrutement Seine 4e Bureau.

D4R1 1563 : fiche matricule de Gerbaud Pierre, classe 1910, matricule 86 au bureau de recrutement de Seine 2e Bureau.

D4R1 1491 : fiche matricule de Gerbaud Abel, classe 1908, matricule 391 au bureau de recrutement de Seine 6e Bureau.

D4R1 1310 : fiche matricule de Sénot Maurice Jules, classe 1905, matricule 3659 au bureau de recrutement de Seine 2e Bureau.

20M 333 : état civil du 20e arrondissement, acte de mariage n° 330 du 3 février 1920, mariage de Pierre Gerbaud.